Les consultations législatives obligatoires, organisées par le président de la République, Michel Aoun, en vue de la nomination du Premier ministre, ont montré, une fois de plus, que le scrutin législatif du 15 mai dernier n’a pas servi à grand-chose, sinon à consacrer démocratiquement l’impasse totale du système libanais. En principe, on ne doit rien attendre des procédures constitutionnelles tant la machine étatique est grippée, incapable de produire la moindre avancée.

Pourquoi certains députés, notamment ceux des deux principaux groupes chrétiens, n’ont-ils pas désigné nommément leur candidat au poste de Premier ministre? Les politologues et les commères médiatiques poursuivront, longtemps encore, leurs spéculations sur les intentions cachées des uns et des autres. La plupart de ces oracles dégagent deux conclusions. D’une part, disent-ils les larmes aux yeux, la communauté sunnite est affaiblie, elle n’a plus de chef représentatif. D’autre part, susurrent-ils avec un sourire entendu, la vraie bataille n’est pas un gouvernement de fin de règne appelé à vivre, tout au plus, quatre mois. La vraie bataille, c’est l’élection présidentielle de l’automne. Point n’est besoin de découvrir toutes ses cartes précocement. Deux candidats, parmi les personnalités maronites, sortent actuellement du lot: Samir Geagea et Gebran Bassil. On prête à l’un et à l’autre, à part l’ambition légitime d’arriver au palais de Baabda, mille et une manœuvres tactiques destinées à lui accorder l’avantage sur son rival. Ne pas nommer un candidat Premier ministre s’inscrit-il dans une telle tactique?

On s’accorde à prédire le vide post-Aoun, à défaut du maintien de Michel Aoun à Baabda, sous prétexte de prévenir le pire; comme si la situation actuelle de ce pauvre pays ne représente pas suffisamment le fin fond de l’abîme.

Plus subtil que l’échéance présidentielle est le constat de l’affaiblissement de la communauté sunnite par absence de chef depuis le retrait de Saad Hariri du scrutin législatif. Nul ne se pose la question de savoir si le groupe sunnite a réellement besoin d’un chef unique ou d’une chefferie polycéphale. On peut, au contraire, se réjouir de cela et souhaiter que les autres confessions libanaises jouissent également de la joie de ne pas avoir, en leur sein, un leadership politique unique. Une fois le chef parti, les affidés de la base retrouvent leur liberté politique de citoyens à condition que nul moyen de pression ou de séduction ne soit exercé.

Les sunnites du Liban ne se considèrent pas, à proprement parler, une « communauté/taïfa » politique. La culture citadine, vu leur démographie urbaine, les prémunit contre l’esprit de corps (assabiyya) qu’une telle éventualité implique. En zone rurale, cependant, prévaut le système des notables et des clans.

À cet égard, les résultats du scrutin législatif sont éloquents. Sur les 27 députés sunnites élus, un seul peut être soupçonné d’islamisme. On a été surpris par le choix « société civile » dans certaines circonscriptions urbaines. Les musulmans chiites, à sociologie plutôt rurale, suivent la logique du groupe et se retrouvent majoritairement embrigadés par le Hezbollah et son alter ego, Amal. La faiblesse imputée aux sunnites exprimerait plutôt la paralysie totale et le délitement de l’État auquel les sunnites ont une propension à s’identifier. Ce dernier est aujourd’hui incapable de fonctionner par lui-même, de l’intérieur, grâce à ses propres mécanismes institutionnels. En d’autres termes, l’État libanais, en tant que personne morale, ne bénéficie pas de l’attribut d’auto-appartenance qu’on reconnaît à toute personne. On rappellera que l’ancien droit romain reconnaissait deux statuts juridiques: la personne qui s’appartient à elle-même comme sujet de droit, d’une part; et la chose qui est la propriété de quelqu’un d’autre et n’est donc pas un sujet de droit. Ainsi, les esclaves étaient des « choses » jusqu’à leur libération éventuelle. Un citoyen pouvait perdre le statut de personne et devenir une chose et vice-versa.

L’État libanais n’est plus pensé comme tel. Pour exister, une personne physique a besoin de géniteurs charnels. Par contre l’État, comme personne morale, doit d’abord être pensé pour pouvoir exister. Or ce qui est pensé, en termes de culture politique libanaise, ce n’est pas l’État central rassembleur, mais plutôt l’ombre morcelée de lui-même. Ce trait est surtout marquant depuis l’assassinat de Rafic Hariri, en 2005, qui a inauguré la stratégie du coup d’État permanent et mené le Liban là où il en est aujourd’hui. Mais l’absence d’État central n’est pas synonyme d’absence de pouvoir. L’État central se retrouve disséqué en ses propres substituts, les chefferies sectaires qui se partagent sa dépouille et se revêtent de ses oripeaux. Ce qui est pensé comme substitut de l’État central est une mosaïque confédérée d’entités en compétition pour des parcelles d’un pouvoir absolu, autocratique et totalisant.

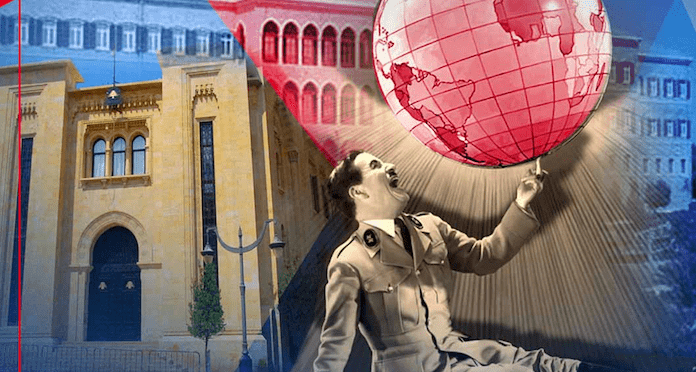

S’agit-il toujours d’un processus démocratique de conquête légitime du pouvoir? Non. Le Liban répond aujourd’hui à la définition d’une mosaïque fragmentée de « démocratie totalitaire », notion évoquée pour la première fois en 1945 par Bertrand de Jouvenel, fils de l’ancien Haut-Commissaire de France au Levant en 1925-1926. Dans son essai Le Pouvoir, il écrit: « La compétition des partis aboutit à la dictature d’un parti, c’est-à-dire d’une équipe […] disposant de ressources immenses accumulées dans l’arsenal du Pouvoir. » (1) Friedrich Hayek, reprendra la même notion: « Il semble que partout où les institutions démocratiques ont cessé d’être contenues par la suprématie du droit, elles aient conduit non seulement à la démocratie totalitaire mais, au bout d’un temps, à une dictature plébiscitaire. »(2) La vague populiste actuelle, la résurgence violente des crispations identitaires de nature sectaire, la montée aux extrêmes des extrémismes de tout bord, tout cela indique qu’un gouvernement de l’État central du Liban est une illusion, un cache-sexe. Otage de chefferies de guerre se protégeant derrière des partis dits politiques, le Liban est bel et bien devenu une démocratie totalitaire ou, comme l’explique Claude Riechman, « un pays où l’on peut encore voter, mais où il n’existe aucune liberté ».

(1) – Bertrand de Jouvenel, Du Pouvoir, XIV.

(2) – Friedrich Hayek, Droit, législation et liberté.

acourban@gmail.com