Ancien responsable d’une prison de Damas, Anwar Raslan était venu comme réfugié en Allemagne en 2014, où il a été reconnu par une victime

Lundi 18 mai, les touristes étaient de retour pour profiter de la réouverture des terrasses ou flâner dans cette cité bourgeoise de l’ouest de l’Allemagne. Difficile d’imaginer contraste plus saisissant entre cette nonchalance et ce qui se jouait au même moment derrière les grandes baies vitrées du tribunal régional de Coblence, où un ancien officier des services de renseignement syriens, accusé de crimes contre l’humanité, prenait pour la première fois la parole.

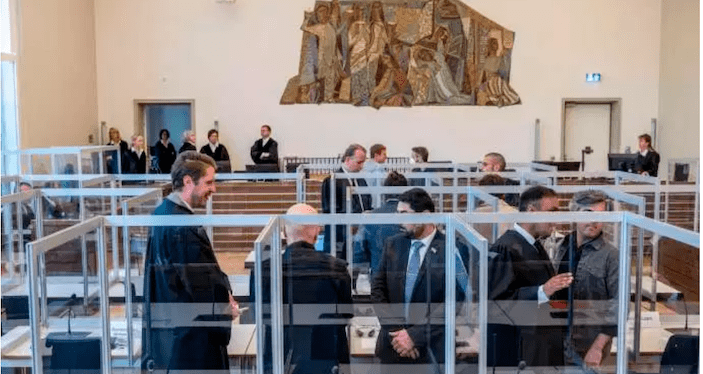

Jusque-là, Anwar Raslan n’était qu’un visage. Celui, impavide, d’un homme de 57 ans à la moustache poivre et sel et aux sourcils broussailleux, resté muet depuis le début de son procès, le 23 avril, dans son box ceinturé de Plexiglas à cause de l’épidémie de Covid-19. Un procès historique, au plein sens du terme, puisque cet ex-colonel de la sûreté d’Etat est le premier haut responsable syrien à comparaître devant la justice pour des exactions commises par le régime de Bachar Al-Assad depuis 2011, année du début de la guerre qui ravage le pays.

L’audience de lundi, la cinquième depuis l’ouverture du procès, était très attendue. Lors de la première, celle où fut lu l’acte d’accusation, Anwar Raslan avait refusé de s’exprimer. Ce jour-là, le procureur avait brossé le portrait glaçant du prévenu, arrivé en Allemagne comme demandeur d’asile, en septembre 2014, et arrêté, en février 2019, grâce à l’une de ses ex-victimes, qui l’avait reconnu dans un foyer de réfugiés puis dans un grand magasin à Berlin.

Tortures et électrochocs

Qu’allait répondre Anwar Raslan après avoir entendu le procureur l’accuser d’être responsable de la mort de 58 personnes et des tortures infligées à 4 000 autres dans le centre de détention d’Al-Khatib, à Damas, dont il avait la charge entre avril 2011 et septembre 2012 ? Qu’allait-il dire des sévices, allant jusqu’à l’utilisation d’électrochocs, auxquels il aurait fait recourir ses lieutenants pour « extorquer des aveux et des informations sur l’opposition » au régime ? Quels mots allait-il trouver pour justifier les conditions de détention « inhumaines » qui régnaient « à l’intérieur de cellules de 50 m2 où s’agglutinaient 140 prisonniers dans une chaleur incroyable », sans possibilité de s’asseoir ni de s’allonger, comme l’a rappelé le procureur ?

Lundi, la réponse est donc venue : « Je n’ai pas commis les crimes qui me sont reprochés », a martelé l’accusé par la voix de ses deux avocats, qui se sont relayés pour lire la déclaration de 40 pages qu’il avait préparée. « Je n’ai jamais agi de manière inhumaine », a-t-il assuré, jurant qu’il avait au contraire « aidé à libérer » de nombreux détenus accusés d’avoir participé au soulèvement de 2011, avant d’avoir été privé du pouvoir de le faire, contre son gré, a-t-il assuré.

C’est également parce qu’il aurait été en désaccord avec l’évolution du régime qu’Anwar Raslan aurait décidé de fuir la Syrie, fin 2012, pour rejoindre l’Europe. « Je suis devenu un réfugié parce que je n’ai pas cautionné et n’ai pas voulu cautionner » les exactions commises par le régime, a-t-il expliqué, avant d’exprimer « ses regrets et sa compassion » aux victimes de cette guerre.

« Déni complet »

Du côté des associations qui, depuis des années, réclament justice pour ces crimes, ces propos n’ont pas convaincu le moins du monde. « Nous ne croyons absolument pas que son rôle était mineur », a commenté Wolfgang Kaleck, secrétaire général de l’European Center for Constitutional and Human Rights, la principale ONG qui, en Allemagne, épaule les rescapés des geôles syriennes dans leurs démarches juridiques, dont les sept qui se sont portées parties civiles.

« C’est un déni complet de responsabilité, celle d’un homme qui était au pouvoir mais qui prétend qu’il n’avait aucun pouvoir », a confié, de son côté, Almoutassim Al-Kilani, du Centre syrien pour les médias et la liberté d’expression, une autre de ces ONG. Mais, à ce stade, l’essentiel n’est pas là. « Ce que nous retenons du début de ce procès, c’est qu’il crée un précédent judiciaire, et que sa tenue même peut permettre d’ouvrir la voie à d’autres procès en Europe », a estimé M. Al-Kilani, qui attend beaucoup des audiences prévues dans les prochaines semaines, où une vingtaine de témoins pourraient être entendus.

Le procès d’Anwar Raslan, au côté de qui comparaît un de ses anciens subalternes, Eyad Al-Gharib, 43 ans, accusé d’avoir participé à des actes de torture contre au moins trente manifestants arrêtés à Douma, près de Damas, à l’automne 2011, est possible car l’Allemagne a décidé de recourir au principe de la « compétence universelle », qui autorise un Etat à poursuivre les auteurs de crimes particulièrement graves, quels que soient leur nationalité et le lieu où les faits ont été commis. Un principe auquel a aussi recouru la France, ce qui a permis l’arrestation, en février 2019, d’un autre homme de main d’Anwar Raslan, dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour « actes de torture, crimes contre l’humanité et complicité de ces crimes », commis en Syrie entre 2011 et 2013.

Jusqu’à présent, les efforts visant à juger les auteurs ou les complices des crimes commis par le régime de Bachar Al-Assad se heurtaient à deux obstacles. Le premier est le fait que la Syrie ne soit pas partie du statut de Rome, le texte fondateur de la Cour pénale internationale (CPI), empêchant celle-ci d’ouvrir des poursuites par elle-même. Le second est le veto russe au Conseil de sécurité des Nations unies, qui bloque toute tentative de saisine de la CPI par l’organe exécutif de l’ONU.