DÉCRYPTAGE – Le chef sunnite, qui retrouve son siège de premier ministre, incarne la continuité d’un système décrié.

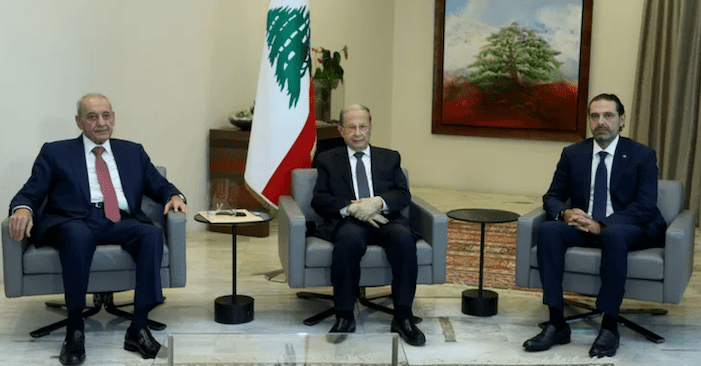

La photo est sur tous les écrans. Michel Aoun, Nabih Berri, Saad Hariri, assis côte à côte: les immuables «trois présidents» du Liban. Ils étaient aux commandes du pays il y a un an, lorsque a éclaté un immense mouvement de colère populaire contre l’incurie des autorités qui a provoqué un effondrement économique, financier et social sans précédent. Un an plus tard, ils se partagent de nouveau la présidence de la République, du Parlement et du Conseil, comme si la démission de Saad Hariri, le 29 octobre 2019, n’était qu’une méprise.

Quelque 65 députés sur 118 (la Chambre en compte 128, mais huit ont démissionné et deux se sont absentés) l’ont reconduit dans ses fonctions de premier ministre lors des consultations parlementaires qui continuent de servir de cadre formel à la légitimité institutionnelle de la «république zombie» libanaise (le qualificatif est employé par le politologue Emile Hokayem). Le leader sunnite obtient moins de voix que les ex-premiers ministres Mustapha Adib et Hassan Diab. Ce dernier a jeté l’éponge en août, faute d’avoir pu empêcher la chute libre provoquée par l’éclatement de la crise il y a un an. Son successeur, nommé la veille du déplacement à Beyrouth d’Emmanuel Macron le 1er septembre, n’a jamais été en mesure de former un cabinet.

En réalité, Saad Hariri n’avait aucun candidat face à lui, et sa désignation n’a eu lieu qu’en raison d’un accord préalable sur sa personne entre les principaux chefs communautaires au pouvoir. Ou du moins, de l’absence de véto à son encontre. C’est ainsi qu’il faut notamment lire la position du Hezbollah, dont le bloc parlementaire n’a pas officiellement soutenu sa candidature, sans toutefois appuyer un concurrent. L’abstention des deux principaux partis chrétiens, le Courant patriotique libre et les Forces libanaises, qui n’ont pas davantage présenté de candidat alternatif, s’explique par leur volonté de préparer, chacun à sa manière, leur prochaine bataille, celle de la présidence de la République, dévolue à un maronite, la présidence du Conseil revenant à un sunnite. En ces temps difficiles pour le Liban, traumatisé par un appauvrissement brutal, par l’explosion du 4 août dans le port de Beyrouth, sans même parler des effets du Covid, leur pari est celui d’une posture opposante.

Le coût de l’inaction politique

Saad Hariri est très loin d’être l’homme du renouveau. Il a déjà occupé ces fonctions entre 2009 et 2011 ainsi qu’entre 2016 et janvier 2020 ; son père, assassiné en 2005, ayant quant à lui été premier ministre de 1992 à 2004, avec une courte interruption de deux ans. Dès sa nomination, il a promis de mettre en œuvre «les réformes économiques, financières et administratives figurant dans l’initiative française» et de nommer pour cela un cabinet «d’experts non partisans».

Le coût de l’inaction politique est tel pour la société libanaise, dont le PIB a chuté de 25 % en une seule année, selon l’économiste Amer Bisat, soit autant que les États-Unis pendant les cinq ans qu’ont duré la Grande Dépression, qu’il faut s’attendre à des «conséquences fatales si le vide politique persiste». D’où l’espoir que veulent malgré tout placer dans le retour de Hariri ceux qui jugent prioritaire de tout faire pour entraver la poursuite de l’effondrement, quitte à miser sur ceux-là mêmes qui l’ont provoqué, aucune alternative politique n’ayant encore réussi à s’imposer. C’est le sens du «pacte» proposé par la France aux partis politiques libanais conditionnant l’aide internationale à une série de mesures: contrôle des capitaux, résolution bancaire, restructuration des dettes, unification des taux de change, audit de la Banque centrale, réforme des douanes, réforme des marchés publics, indépendance de la justice, réforme du secteur de l’électricité, programme de stabilisation sous la houlette du FMI… Autant de chantiers que se sont refusées à mener les autorités jusque-là, tant ils touchent au cœur des intérêts de l’oligarchie au pouvoir.