FACE à une maladie diagnostiquée trop tard, les moyens pour l’éradiquer sont plus lourds, plus invasifs et aussi parfois plus risqués. C’est ce qui arrive avec l’offensive russe en Ukraine. Si les Occidentaux avaient traité la tumeur quand elle était encore jeune, pendant la guerre en Géorgie de 2008 ou après l’annexion de la Crimée en 2014, le remède pour l’éliminer n’aurait peut-être pas eu besoin de chars lourds… Mais à l’époque, la plupart d’entre eux ont préféré rester dans le déni, se persuadant qu’une auto guérison naturelle était possible…

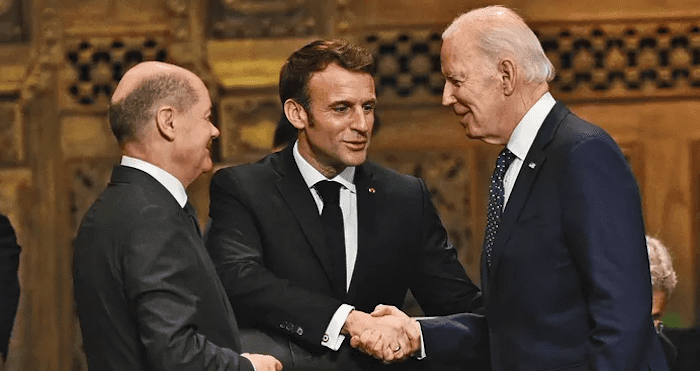

Les guerres ont leur propre dynamique et celle d’Ukraine a glissé progressivement en onze mois. Pendant longtemps il n’en était pas question à Washington, Berlin ou Paris. Avec les chars lourds, les Occidentaux ont franchi une nouvelle étape symbolique dans leur engagement. Ils mettent fin au difficile exercice d’équilibrisme qu’ils menaient depuis un an. Pour les États-Unis, cela signifie le maintien d’un engagement durable sur le continent européen. Pour l’Allemagne, le changement d’un modèle politico-militaire qui était devenu obsolète. Et pour la France, qui a ouvert la danse en livrant des chars légers AMX, la fin du « en même temps » qui consistait à désirer une victoire de l’Ukraine tout en évitant une défaite à la Russie, ce qui n’est pas possible. « Les Occidentaux reconnaissent le besoin de mettre en accord leurs actes et leur parole. On ne peut plus dire qu’on veut une victoire de l’Ukraine tout en lui refusant ce qui pourrait l’aider à l’obtenir », commente Camille Grand, ancien haut responsable de l’Otan qui a rejoint le Conseil européen pour les relations internationales (ECFR).

Qu’est-ce qui les a fait changer d’avis ? D’abord l’évolution des besoins de l’Ukraine, qui doivent s’adapter à la nature des offensives russes. Les Ukrainiens, par leur résistance héroïque et inattendue, ont prouvé leur détermination et leur compétence militaire. Ensuite, la conviction, venue tardivement chez certains, qu’une défaite ukrainienne serait trop lourde de conséquences, à la fois pour la sécurité de la région, mais aussi pour l’avenir de l’Union européenne, pour celui des démocraties et du droit international. Puis, l’observation que les lignes rouges édictées par le Kremlin ont sans cesse reculé depuis le début de la guerre, couplée à la certitude que Vladimir Poutine, malgré les défaites subies par son armée, n’a aucune intention de négocier. L’idée s’est installée à l’Ouest que la guerre va durer longtemps. Enfin, les freins allemands et la prudence française avaient donné l’image d’une Europe occidentale naviguant à contresens de l’histoire. Sa crédibilité politique et militaire était en jeu. Le nouveau portage la remet dans le bon sens.

Un rôle de leadership

L’Allemagne est au cœur de cette nouvelle étape. Non seulement parce que les chars Leopard sont les seuls disponibles en quantité suffisante pour pouvoir jouer un rôle effectif sur le terrain. Mais aussi parce que c’est à Berlin que les préventions contre une accélération de l’aide à l’Ukraine étaient les plus solides. Face aux pressions de toute part, y compris dans sa coalition, le chancelier Olaf Scholz ne pouvait plus résister. « Les décisions des Américains, des Britanniques et des Français ont été prises pour accompagner ou pour pousser la décision allemande », explique Camille Grand.

Comme souvent depuis le début de la guerre, ce sont les pays de l’Est européen, Pologne, pays Baltes et Finlande en tête, qui ont joué un rôle de leadership dans cette nouvelle étape, en poussant leurs alliés à libérer les chars lourds. Pas les vieux pays fondateurs, dont l’analyse erronée du régime de Vladimir Poutine a marginalisé les positions. « La livraison des Leopard et des chars lourds arrive un peu tard. On a perdu inutilement deux mois dans un processus de décision très long et à l’arrivée, l’Allemagne a été démonétisée pour rien, alors que sur le fond, elle a fait depuis le début de la guerre un vrai effort militaire envers l’Ukraine », poursuit le spécialiste de l’ECFR.

Paris, Berlin et Washington n’ont pas pour autant renoncé à leur principe : aider l’Ukraine oui, mais sans faire la guerre à la Russie. Les États-Unis ont en tête leurs échecs militaires en Irak et en Afghanistan et la France, les siens, en Libye et au Mali. Personne ne veut prendre le risque de déclencher une troisième guerre mondiale. Aujourd’hui, Paris considère que la livraison de chars lourds à l’Ukraine n’est pas un geste « escalatoire », car « elle n’aura pas d’impact sur le territoire russe », explique une source diplomatique. Et parce que le concept – russe – de « cobelligérance » ne s’applique pas, en droit de la guerre, à la fourniture d’équipements militaires.

Mais qu’en sera-t-il demain si les Ukrainiens réclament des avions de combat à leurs alliés ? D’ores et déjà, les Pays-Bas se sont dits prêts à franchir le cap. Aux États-Unis, le débat porte sur la livraison de missiles à très longue portée. Jusqu’où ira la guerre russe en Ukraine ? À cette question, nul ne peut répondre. Mais comme le dit la spécialiste du monde post-soviétique Anna Colin Lebedev dans un tweet : « Cette guerre nous a appris une chose : ne pas exclure les scénarios maximalistes et ne pas se convaincre que le Kremlin ne prendra pas une décision parce qu’elle est irréaliste ou contraire à ses intérêts ».