Auteur de « L’Heure des prédateurs », l’écrivain italo-suisse analyse, dans un entretien au « Monde », la responsabilité des progressistes dans l’avènement de dirigeants autoritaires armés par les potentats du numérique.

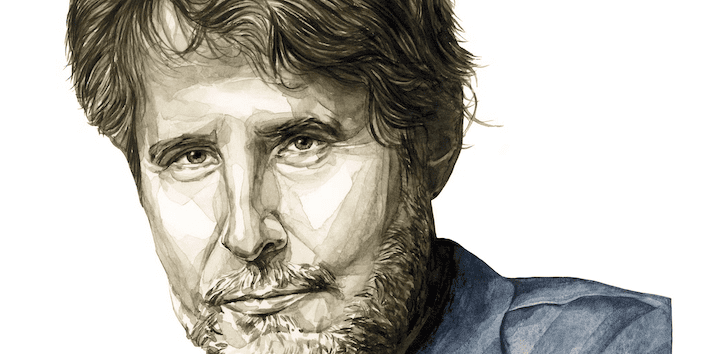

Professeur à Sciences Po et auteur du Mage du Kremlin (Gallimard, 2022), Giuliano da Empoli vient de publier L’Heure des prédateurs (Gallimard, 160 pages, 19 euros), une réflexion sur l’ère des nouveaux autocrates alliés aux magnats de la tech. Il faut dire que Giuliano da Empoli est un ancien converti, depuis repenti, de la tech : au début des années 2000, il croit que le numérique va changer la vie démocratique et balayer le vieux monde hiérarchique.

Séduit par la rhétorique de la « start-up nation », il s’engage alors auprès d’un politicien italien « disruptif », Matteo Renzi : il devient son adjoint aux affaires culturelles à Florence, puis son conseiller politique lors de sa présidence du Conseil italien (2014-2016) – une expérience relatée dans Le Florentin (Grasset, 2016). A l’image des militants communistes au XXe siècle, il a suivi, dit-il aujourd’hui, « le parcours classique et initiatique du désenchantement » en une croyance politique.

A partir de la réélection de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis, en 2012, Giuliano da Empoli prend la mesure de la puissance des big data qui se niche derrière le populisme autoritaire de Donald Trump, de Jair Bolsanaro ou de Matteo Salvini : il en décrira les arcanes dans Les Ingénieurs du chaos (2019).

Féru de Goethe comme de séries, européen convaincu, président du think tank Volta, et « vieil oncle » ou parrain de la revue Le Grand Continent, cet intellectuel italo-suisse apprécie les va-et-vient entre l’écriture et la politique. Il a découvert le versant tragique de cette dernière dès l’âge de 12 ans, en 1986, lorsque son père, l’économiste Antonio da Empoli, fut blessé lors d’un attentat perpétré par une organisation armée d’extrême gauche. Sans doute est-ce à ce moment que Giuliano da Empoli a compris qu’« on souffre tout le temps en politique ».

Dans votre ouvrage sur l’emprise des seigneurs de la tech sur la politique, vous endossez le rôle du scribe aztèque de l’époque des conquistadors, ces figures emblématiques de la prédation occidentale. Quelle est, selon vous, la spécificité des « prédateurs » d’aujourd’hui ?

L’heure des prédateurs est la combinaison de quelque chose de très ancien et de quelque chose de radicalement nouveau. D’une part, nous assistons au retour sur la scène de figures de prédateurs politiques sans scrupules qui s’affranchissent de toute règle et affirment leur emprise par des actions brutales qui sidèrent leurs adversaires : ils ressemblent beaucoup aux personnages que l’on trouve dans les chroniques de [l’historien romain] Tacite ou du penseur italien Machiavel.

Mais, d’un autre côté, ces figures bénéficient du soutien de la machine surpuissante des seigneurs de la tech. Ils ont décidé de balayer les vieilles élites pour les remplacer par des figures – les Trump aux Etats-Unis, les Milei en Argentine, les extrémistes d’Alternative für Deutschland en Allemagne ou de Reform UK au Royaume-Uni – qui servent beaucoup mieux leurs intérêts et sont beaucoup plus proches de leur mentalité.

Portés par l’insurrection numérique, les extrémistes et les oligarques de la tech sont des outsiders qui font leur chemin en brisant les codes et qui ne tolèrent aucune forme d’autorité ou de loi car elles mettraient un frein à leur désir de puissance. Dans mon livre, je raconte ces personnages comme s’il s’agissait de personnages de fiction, mais si je les avais mis dans un roman personne n’y aurait cru. La fiction doit avoir un certain degré de logique et de cohérence pour convaincre le lecteur, alors que la réalité a l’avantage de pouvoir être aussi absurde qu’elle le veut.

Quelle est la responsabilité des progressistes dans la montée en puissance de ces seigneurs de la tech alliés aux prédateurs que vous qualifiez de « borgiens », en référence au prince italien de la Renaissance César Borgia, portraituré par Machiavel ?

La responsabilité des progressistes vis-à-vis de cette situation est écrasante. Dans son discours d’adieu, Joe Biden a mis en garde contre la montée d’une nouvelle oligarchie « techno-industrielle », et son principal conseiller, Jake Sullivan, est allé encore plus loin en déclarant qu’il existe aujourd’hui au moins quatre ou cinq « projets Manhattan » aux Etats-Unis.

Ces projets de recherche sur l’intelligence artificielle (IA) ont un potentiel de transformation comparable à l’invention de la bombe atomique, sauf que, contrairement au projet Manhattan original [le projet de recherche du gouvernement américain destiné à produire une bombe atomique à partir de 1939], ils se déroulent au sein d’entreprises privées contrôlées par Elon Musk, Mark Zuckerberg [Meta], Sam Altman [cofondateur et PDG d’OpenAI et cocréateur de ChatGPT]et les patrons de Google, sans aucune forme de supervision publique. Cette situation est le produit de trente ans de soumission culturelle des démocrates américains – et pas seulement eux – à l’égard de la tech.

A quel moment cette soumission a-t-elle commencé ?

En 1996, lorsque l’administration Clinton décide d’exonérer les sites Internet de toute responsabilité quant au contenu qu’ils publient. A l’époque, les start-upeurs de la Silicon Valley peuvent encore apparaître comme de gentils jeunes hommes en sweat à capuche, mais en quelques années leur pouvoir devient exorbitant. Aujourd’hui, on parle beaucoup d’Elon Musk, mais en 2012 le président de Google de l’époque, Eric Schmidt, a joué un rôle tout aussi important dans la réélection de Barack Obama – sauf qu’il est resté en coulisses et qu’il était du côté des démocrates. Tout le monde était donc content : personne ne s’est préoccupé de mettre un frein au pouvoir des entreprises de la tech et il a fini par dépasser celui des Etats.

Vous dites que le wokisme est du pain bénit pour les « borgiens ». L’ère des prédateurs n’est-elle pas une réaction à des transformations anthropologiques majeures, plutôt qu’à l’élitisme présumé de la gauche des campus ?

La formule des ingénieurs du chaos est toujours la même : la colère et la frustration de certaines catégories d’électeurs sont démultipliées par la machine algorithmique. Dans le cas de la vague trumpienne, il est clair qu’à la base se trouvent des raisons économiques, combinées au désarroi d’une partie de l’électorat face aux transformations de l’époque, au rôle des femmes, à la reconnaissance des droits des minorités, au caractère de plus en plus multiculturel de la société.

Mais sur cette base vient se greffer le rôle de l’algorithme. Les plateformes se présentent comme une vitrine transparente sur le monde, mais il s’agit de miroirs de foire qui déforment la réalité : ils l’adaptent aux attentes et aux préjugés de chacun de leurs usagers. C’est pourquoi les exemples les plus radicaux de wokisme – l’initiative d’un groupe d’étudiants ou une polémique sur les toilettes non genrées sur un petit campus du Vermont – peuvent devenir le carburant d’une vague d’indignation sur les réseaux.

La logique est toujours la même. Il s’agit d’effectuer trois opérations simples : identifier les sujets chauds et les fractures qui divisent l’opinion publique ; pousser, sur chacun de ces fronts, les positions les plus extrêmes et les faire s’affronter ; projeter l’affrontement sur l’ensemble du public afin de surchauffer l’atmosphère.

La grande bifurcation, dites-vous, c’est lorsque la révolution est devenue une question technique. L’essor des conquistadors de la tech, est-ce la victoire des « ingénieurs du chaos » ?

En 1931, l’écrivain italien Curzio Malaparte publie en France un petit livre intitulé Technique du coup d’Etat (Grasset, rééd. 2022). Il y explique, à partir de l’exemple de la révolution bolchevique de 1917, qu’un coup d’Etat n’est pas uniquement politique – il est aussi technique. La clé du pouvoir, selon Malaparte, ce n’est pas l’organisation bureaucratique et politique – le Parlement et les ministères –, mais l’organisation technique et les infrastructures : les centrales électriques, les chemins de fer, le téléphone, le télégraphe, les ports, les gazoducs.

C’est pour cette raison, écrit Malaparte, que pour s’emparer de l’Etat moderne il faut « des équipes d’hommes armés, commandés par des ingénieurs ». Près d’un siècle plus tard, la lutte s’est déplacée dans la sphère numérique mais son analyse est plus pertinente que jamais.

Vous écrivez que l’apogée du pouvoir est l’action irréfléchie. Pourquoi ?

Une action rationnelle, mûrement réfléchie, n’est pas un véritable acte de pouvoir : c’est une décision que peut prendre n’importe quel technocrate ou politicien modéré – ces hommes que les prédateurs et leurs soutiens méprisent. A l’inverse, un acte inconsidéré ne peut être accompli que par quelqu’un qui a la force de s’affranchir des règles, d’imposer sa volonté et de sidérer son public et ses adversaires. Dans mon livre, je cite un vieux duc de Saxe qui, à ses conseillers qui le suppliaient de réfléchir avant de prendre une décision, répondait : « Je ne veux ni réfléchir ni considérer, sinon pourquoi serais-je duc de Saxe ? »

Le prix que vont payer les populations fragilisées par les politiques inégalitaires des autocrates de la tech n’est-il pas, dans les pays où la démocratie fonctionne encore, la limite de leur règne et de leur gloire ?

C’est toute la question. Aujourd’hui, aux Etats-Unis, le clivage entre la composante populaire du trumpisme et la composante technologique est manifeste. L’ancien stratège de Trump et architecte de sa victoire en 2016 Steve Bannon, qui incarne l’aile populaire du mouvement, mène une campagne de plus en plus violente contre les oligarques de la tech, qu’il accuse d’avoir dévoyé le trumpisme. Et Elon Musk est de plus en plus impopulaire auprès de la base des électeurs du président.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que la branche tech du mouvement envisage la phase actuelle comme un véritable changement de régime. Leur idée, explicitement théorisée par Curtis Yarvin, un blogueur influent très proche de J. D. Vance et de Peter Thiel, est que Trump est le véhicule pour basculer de la République romaine à l’Empire.

Selon cette approche, Trump doit s’emparer de tous les instruments du pouvoir, comme s’il était un monarque doté de pouvoirs absolus, afin de sortir une fois pour toutes de la sphère démocratique – un modèle que les oligarques de la tech perçoivent comme archaïque et inefficace. La ligne de conduite adoptée par Trump semble aller dans ce sens.

« L’heure des prédateurs a sonné et partout les choses évoluent d’une telle façon que tout ce qui doit être réglé le sera par le feu et par l’épée », écrivez-vous. Ne minorez-vous pas ceux qui inventent, dans les interstices des sociétés, des formes de vie moins numérisées qui déjouent les prédateurs ?

Dans mon livre, j’ai essayé de mettre en évidence certaines tendances de fond. Les historiens militaires savent que les phases où l’évolution de la technologie donne l’avantage aux agresseurs sont toujours des phases chaotiques et violentes. A l’époque de Machiavel, le développement de l’artillerie lourde a ainsi permis aux troupes françaises de pénétrer les murs de défense des villes italiennes et les petites républiques très civilisées de la Renaissance ont été balayées.

Aujourd’hui, dans la sphère numérique, une cyberattaque, une campagne de désinformation ou d’agression ne coûte rien, alors que s’en défendre est quasiment impossible. Comme nos vies basculent de plus en plus dans la dimension numérique, le chaos, la primauté de la force et des prédateurs, redevient la seule règle du jeu.

Ce qui s’est passé dans la seconde moitié du XVIe siècle, c’est que les architectes italiens ont développé un type de fortification, le « tracé à l’italienne », capable de résister aux boulets en fonte de fer. Aujourd’hui, il existe, de la même manière, des outils pour défendre nos démocraties et faire en sorte que leurs règles s’appliquent aussi à la sphère numérique et à l’IA. L’acharnement avec lequel les prédateurs, de Trump à Poutine en passant par Musk et Zuckerberg, s’en prennent aux institutions et aux règles européennes nous indique qu’ils les considèrent comme un obstacle à leurs projets de domination. C’est de là, je crois, qu’il faut partir pour mettre un frein à la déferlante des prédateurs.

Pourquoi l’intelligence artificielle renforcerait-elle notre stupidité ? Faut-il y renoncer ou chercher à la dompter ?

Une approche luddite [du luddisme, mouvement social britannique du XIXe siècle s’opposant aux machines]de l’intelligence artificielle n’aurait aucun sens : ce serait comme être contre l’électricité. L’IA fait déjà partie de nos vies, sous une forme encore primitive, et elle renforce notre intelligence mais aussi notre stupidité : elle dote chaque individu d’un pouvoir de destruction qui était jusqu’ici réservé aux Etats et elle produit une société dans laquelle les algorithmes renforcent les préjugés et l’intolérance.

Le prisme de l’économie n’est pas suffisant pour appréhender la question du numérique : il est urgent de considérer l’IA comme une nouvelle forme de pouvoir. Les véritables romans d’anticipation sur l’IA ont été écrits par Kafka il y a un siècle. Dans Le Procès, personne ne comprend ce qui se passe – ni l’accusé ni même les juges –, et pourtant les événements suivent leur cours inexorable. Même chose dans Le Château (1926), où les décisions sont prises par une entité supérieure, qui ne donne jamais d’explications.

Aujourd’hui, les modèles d’IA auxquels nous confions de plus en plus de pouvoir sur nos vies suivent une logique similaire. Ils sont entre les mains de potentats opaques et ils nous sont opaques : il n’y a, au monde, pas de secret mieux gardé que le fonctionnement des algorithmes de Google ou le contenu des serveurs d’OpenAI.

Comment l’humanité pourrait-elle maîtriser la technologie de façon démocratique ?

La démocratie consiste à vouloir donner à une communauté la maîtrise de son destin. Si cette perspective échoue, la démocratie cesse d’avoir un sens : il ne reste que le grondement sourd des ventilateurs des data centers. Il est encore possible d’éviter ce scénario – et cela exige le contraire d’une attitude luddite. Il faut parvenir à une maîtrise de la technologie qui permette de la dominer et remplacer la foi aveugle des oligarques de la tech, qui misent sur l’intelligence artificielle avec la naïveté des adorateurs du feu, par une approche plus équilibrée.

Le clivage du XXIe siècle est-il entre les humains et la machine ?

Au cours du XXe siècle, le grand clivage de la politique était le rapport entre l’Etat et le marché : le débat consistait à se demander où placer le curseur entre les décisions qui doivent être prises dans la sphère publique et celles qui peuvent être laissées au libre jeu des intérêts privés.

Aujourd’hui, j’ai l’impression que le grand partage de la politique se joue de plus en plus entre l’humain et la machine. Quelle est la part du fonctionnement de nos sociétés qui peut être déléguée aux algorithmes et à quelles conditions ? Quelles sont les décisions dont nous voulons rester maîtres, même si cela peut impliquer un coût en termes d’efficacité, pour le moins dans l’immédiat ? Notre avenir se joue maintenant – et le degré de conscience des hommes politiques à cet égard est très proche de zéro.

Comment résister à ces nouveaux Léviathan numériques que vous qualifiez de « monstres des profondeurs » ?

Face aux monstres des profondeurs, il y a deux choses dont il est bien de prendre conscience. La première, c’est que le combat contre la barbarie se renouvelle avec chaque génération, mais qu’il faut adapter les moyens à l’époque. C’est pourquoi il est utile de regarder la réalité en face, sans illusions, même si la vision peut faire froid dans le dos. Si je regarde autour de moi, si j’écoute les discours des dirigeants européens qui ne semblent pas capables de trouver les mots pour décrire la menace qui pèse sur nous, je me dis qu’il s’agit d’une tâche plus que jamais urgente.

La seconde, c’est que discerner les tendances lourdes qui sont à l’œuvre et les menaces qui pèsent sur nous ne signifie pas que l’avenir est déjà écrit. Aujourd’hui, tout est fait pour nous convaincre que le retour de la force est inéluctable, mais la réalité garde pour elle l’avantage de n’être comptable d’aucune cohérence imposée de l’extérieur. Ce qui arrive, en fin de compte, ce n’est pas l’inévitable, mais l’imprévisible. Annoncer l’avenir est toujours un acte de pouvoir, mais imaginer des futurs alternatifs demeurera toujours un acte de liberté.