الكل يتكلّم عن “الضم“، طبعاً. ولكن أسوأ ما في الأمر أن تقاليد الكلام بين الفلسطينيين، على الأقل (ثمة تنويعات أكثر بين العرب، وإن تكن مُضلّلِة تماماً) في الموضوع الإسرائيلي، عموماً، وما يتصل به، ويتفرّع عنه، لا تسمح بتوسيع البيكار، وتفشل في التمييز بين السياسة والأخلاق، وبين السياسة والأيديولوجيا، وغالباً ما تقع بقدر مُدهش من « المازوشية » في غواية العلاقة بالواقع على طريقة “أشبعتهم شتماً وفازوا بالإبل“.

لذا، لا فائدة من “طحن الماء“، وإعادة التذكير بالنوايا التوسعية للصهيونية، وعدوانية إسرائيل، وانتهاك القانون والشرعية الدوليين. ناهيك، طبعاً، عن تحويل ما جاء في نشرة أخبار التلفزيون إلى براعة مُلفقة ومُفتعلة في “التحليل“. والأسوأ من هذا كله النزعة « السنتمنتالية » المُفرطة، والرائجة تماماً، في قصائد رديئة.

والحري بنا بدلاً من هذا كله إعادة الاعتبار إلى لغة حركات التحرر القومي، والكفاح ضد الكولونيالية، وإلى مفردات كالرأسمالية، والصراع الطبقي، والتقدّم والرجعيّة، أي كل ما طرَدَهُ صعودُ سياسات الهوية، والإسلام السياسي، والقومية السنيّة، والليبرالية الجديدة في صيغتها العربية ـ الإسلامية المُخلجنة، من التداول. ولا بأس في سياق كهذا من التذكير بحقيقة أن الفلسطيني هو الذي سيضحك، أخيراً، في حرب المائة عام المُقبلة.

هذه مفاهيم وعلامات استرشاد، وليست “التحليل” نفسه. فلا معنى “للتحليل” في هذا الأمر، وفي كل أمر آخر، بعيداً عمّا يحدث الآن، وهنا، في الإقليم والعالم، وفي معزل عن ضوابط وحقائق الجغرافيا السياسية، بل وحتى “الطارئ” كالكوارث الطبيعية، مثلاً، وما يدخل في حكمها، وهذا ما تعيشه البشرية، فعلاً، في زمن الكورونا اللعين هذا.

ولنقل إن ثمة مداخل كثيرة للكلام عن، والتفكير في، موضوع “الضم“، ولعل أبرزها، في معالجة اليوم، قراءة الموضوع، وما يتصل به، ويتفرّع عنه، على خلفية فراغ القوّة في الشرق الأوسط. فالخطوط الحمر، ومراكز الثقل، والمناطق الرمادية، ذات الصلة بالأمن في الإقليم، وتداعياته الدولية، كما تبلورت في زمن الحرب الباردة، سقطت.

كما قوّض السلام الإمبراطوري Pax Americana الذي سعت الولايات المتحدة إلى فرضه على العالم العربي، وفي الإقليم، عبر سلسلة من الحروب الكارثية منذ حرب الخليج الأولى، دعائم وتقاليد الأمن الإقليمي، وأدخل المنطقة في حالة سيولة كاملة، وانعدام وزن، بلا أرض صلبة، تقف عليها أنظمة وشعوب، حتى لالتقاط الأنفاس.

وفي التحليل الأوّل والأخير، وبقدر ما يتعلّق الأمر بمركز القوّة: السعودية ليست مصر، وما يصدق على إيران وتركيا في تاريخ وحسابات، و“عواطف” المنطقة لا يصدق على إسرائيل، والقومية الدينية لا تصلح بديلاً للقومية العربية، ناهيك عن حقيقة أن الأولى نشأت، مع سابق إصرار وترصّد، للقضاء على الثانية. وبالمناسبة، ثمة ما يصلح وسيلة إيضاح هنا:

كثر الكلام، في السنوات القليلة الماضية، خاصة في مصر، عن حروب “الجيل الرابع“، وفي حالات كثيرة يبدو أن المتكلّمين لم يدركوا بعد أن الحرب بدأت هناك في دولة “العلم والإيمان” مع بنك فيصل الإسلامي، وشركات الريّان للصرافة، و“دلة البركة“. الخ. هذا النوع من الحروب يستغرق فترة طويلة، ولا ينحصر في سلاح بعينه، ولا يعني، أو يستهدف (خلافاً للشائع) إسقاط الدولة، بل تغيير التاريخ والقيم، وتحويل الدولة إلى ضامن للتغيير.

على أي حال، ومع القفز على تداعيات وتفاصيل كثيرة: نشأ في عملية تاريخية عنوانها خروج مصر، وتهشيم الثِقلين العراقي والسوري، وما يتصل بهذا وذاك من تداعيات الربيع العربي، والثورة المضادة، فراغ للقوّة في الإقليم. وبما أن قوانين وإكراهات الجغرافيا السياسية، كقوانين الطبيعة نفسها، لا تعرف ولا تعترف بالفراغ، كان لا بد من صعود طامحين إلى ملء الفراغ، وممارسة دور القوّة الإقليمية.

وما شجّع الطامحين أن السيد الأميركي، بعد سلسلة حروب، وسلام وهندسة فاشلين، أُصيب “بالضجر“، و“اليأس” (كالعادة) من إمكانية نجاح شيء ما في هذا الجزء من العالم، ناهيك عن نشوء تحديات استراتيجية وجودية في مناطق أُخرى، لذا أصبح معنياً أكثر بحصر الخسائر، وجبر الأضرار، والتنازل عن مقعد القيادة الأمامي لآخرين، حسب تعبير أوباما في الحرب على ليبيا.

ولكن السيد الأميركي لا يخرج من الشرق الأوسط، هذه المرّة، بطوّافة على سطح بناية كما فعل في سايغون، بعد هزيمة مُهينة في حرب التحرير الفيتنامية (المجيدة، ولم لا) بل يبقى ويُبقي نفوذه وإن يكن مع تقليص الانخراط المباشر، أو حصره في عمليات رمزية، علاوة على “ترقية” عملاء محليين إلى وكلاء في الإقليم بترتيبات أمنية وسياسية معيّنة. وبهذا المعنى تتجلى صور كبار اللاعبين، وصورة التركة.

كبار اللاعبين: إسرائيل، وتركيا وإيران. يتكالب هؤلاء، الآن، على اقتسام مناطق النفوذ، وحتى الأراضي والثروات، في عالم عربي مُستباح يشبه ما كان عليه الحال بعد الحرب العالمية الأولى. لا يملك الأتراك والإيرانيون التمدد في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، في آسيا الوسطى، فروسيا بالمرصاد، رغم أن أغلب الشعوب هناك من أصول وثقافات، وذاكرة تاريخية، وثيقة الصلة بتركيا وإيران. لذا، مجالهم الحيوي هو العالم العربي، مع ملاحظة خيبة أمل السيد الأميركي في الأتراك، وكراهيته للإيرانيين.

وتبقى إسرائيل، حبيبة الأميركيين، التي بدأت بوعد على ورقة قبل مائة وثلاثة أعوام، وتتصرف هذه الأيام كقوّة إقليمية صاحبة رأي وحق في تقرير مصير وأمن وسياسات الإقليم.

ومع هذا كله في الذهن: ما معنى “الضم” الذي حرصنا على وضعه بين مزدوجين، أين موقعه من الإعراب؟ ولماذا الآن؟ لنا عودة.

*

ضرب عصفورين بحجر واحد..!!

قلنا إن “الضم” يتجلى على خلفية، وفي سياق، تنافس ثلاث قوى إقليمية صاعدة هي إسرائيل، وتركيا، وإيران، على الأرض والنفوذ في الشرق الأوسط، وعلى انقاض جثّة تحللت اسمها العالم العربي.

عالم قتلته القومية الدينية، والبداوة، والدكتاتورية، والأخيرة، في آخر تجلياتها، تشتغل سعيدة عند ممالك النفط ومشيخاته، التي تشتغل، بدورها، وكيلاً محلياً، في الباطن والظاهر، لسادة الإقليم الجدد. ولو عاد شكسبير إلى الحياة، في هذا الزمن الأغبر، لجاء “تاجر البندقية“، شايلوك، في ثوبه الجديد، إلى خشبة المسرح، من ممالك الصحراء.

وإذ نتقدّم خطوة إضافية، فإن “الضم” يصبح قابلاً للفهم على خلفية، وفي سياق، محاولة إسرائيل حسم نتائج حرب العام 1967 مرّة واحد ونهائية. فعلى امتداد ثلاثة وخمسين عاماً مضت لم يكف الإسرائيليون عن التفكير في سؤال “ماذا نفعل بقطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس؟” ولنلاحظ أن هذا السؤال يُطرح في سياق إدراك الإسرائيليين، وفي وقت مبكّر، ومنذ طرح العرب شعار “إزالة آثار العدوان” أن حرب 67 هي التي حسمت نتائج حرب العام 1948.

ففي حرب 1948 تجاوز الإسرائيليون الحدود المرسومة للدولة اليهودية، حسب قرار التقسيم، واستولوا على أرض تخص الدولة العربية، حسب القرار نفسه، وطردوا الفلسطينيين من مناطق الدولتين اليهودية والعربية. موضوع الطرد والتطهير العرقي وثّقه إيلان بابي، وغيره. وموضوع تمتع فلسطين بصفة دولة، في القانون الدولي، في ظل الانتداب، وأن التقسيم، واحتلال أجزاء منها في حربي 1948، و1967، لا يُلغي وجودها كدولة بالمعنى القانوني، ولا يُسقط حق مواطنيها في إنشاء دولة لهم على أجزاء منها، ولا يُسقط الحق في ما تبقى منها. هذا كله وثّقه أستاذ القانون، جون كويغلي.

على أي حال، من غير المفهوم لماذا سقط موضوع “الدولة العربية” حسب قرار التقسيم من مفاوضات لاحقة مع الإسرائيليين، ولماذا سقط موضوع “الدولة اليهودية“، حسب القرار نفسه، في معرض الرد على مطالبة الإسرائيليين للفلسطينيين بالاعتراف بالدولة اليهودية كشرط مُسبق للتفاوض على “دولة” فلسطينية.

وما تجدر ملاحظته أن أراضي الدولة “العربية” التي استولى عليها الإسرائيليون في حرب 1948، لم تعرف سوى التعاونيات الزراعية، ومهاجع المهاجرين (معبروت) المؤقتة، ولم تُضخ فيها استثمارات كبيرة، ولم تعرف صناعات ثقيلة وبنى تحتية متطوّرة في الفترة ما بين 1948 -1967، ففي مكان ما من عقول صنّاع القرار في الدولة الإسرائيلية الناشئة، كانت تلك مناطق “غير محسومة” تماماً. وهذا كله تغيّر بعد حرب 67 بطبيعة الحال. وضع هذا كله في الحسبان ضروري لفهم المقصود بحسم نتائج 67.

وقبل الكلام في كيف “فكّر” الإسرائيليون في اليوم التالي، أي بعد احتلال كل ما تبقى من فلسطين الانتدابية، إضافة إلى سيناء المصرية والجولان السورية، ثمة ما يبرر وضع “تفكيرهم” في سياق تفكير مشروع الدولة اليهودية في نفسه، والنقاشات، والخلافات، والتصوّرات، والاستيهامات، التي تحوّلت مع الوقت، وبالتراكم، إلى بطانة أيديولوجية للمشروع.

فالنقاش حول “ماذا نفعل بقطاع غزة والضفة الغربية” لم ينشأ من فراغ بل أعاد واستعاد سجالاً أيديولوجيا مريراً كان في صميم انشقاق الحركة الصهيونية، في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. وهذا، أيضاً، وثّقه آفي شلايم في “الجدار الحديدي“. المهم، تمحور السجال حول جوابين مختلفين رداً على سؤال واحد: “أرض إسرائيل أصغر ويهود أكثر، أم أرض إسرائيل أكبر ويهود أقل؟“.

لا يتسع المجال، هنا، للخوض في تشعّبات كثيرة. والمهم، أن صاحب الجواب الأوّل، القائل باقتسام الأرض، لا يصدر في موقفه هذا عن حساسية إزاء الشرعية الدولية، وعن اعتراف بحقوق للفلسطينيين، ولا يُكفّر عن ذنب السلب والاقتلاع، بل يصدر عن خوف من فقدان اليهود، على مساحة واسعة من الأرض، مكان ومكانة الأغلبية.

أما صاحب الجواب الثاني فيبنى كل استراتيجيته، مقابل الحصول على أكبر مساحة ممكنة من الأرض، على قاعدة “لا وجود لحل دائم، فأفضل حل دائم هو المؤقت“، في انتظار الريح المواتية لتغيير ترتيبات المؤقت بترتيبات مؤقت جديد بمزايا أفضل. ولعل هذا ما اختزله موشي آرنس (كان من أفضل أدمغة الليكود) في “ما لا تستطيع فعله اليوم قد يصبح ممكناً في يوم آخر“.

وطالما وصلنا إلى « آرنس » (الذي كان احد اثنين أخذا بيد نتنياهو في حقل السياسة الإسرائيلية)، تجدر الملاحظة أن ربيبه نتنياهو، الذي يقود، اليوم، مشروع “الضم” بحماسة شبه توراتية، ينحدر من عائلة انحازت إلى جابوتنسكي، واليمين الصهيوني المتشدد، وعارضت قرار التقسيم، واتفاقيات السلام مع مصر والأردن، والمفاوضات مع منظمة التحرير، واتفاق أوسلو. وكانت دائماً من أنصار الجواب الثاني. وقد جاء صعود نتنياهو في أواسط التسعينيات لقيادة اليمين في الحرب على أوسلو، وعلى اسحق رابين، رئيس الوزراء الذي وقّع على أوسلو، ووقع قتيلاً برصاص عضو في معسكر اليمين الديني ـ القومي في إسرائيل.

وبهذا المعنى، يصح الكلام عن تضافر عاملين في مشروع “الضم“، وضرب عصفورين بحجر واحد: حسم نتائج حرب 67 في فلسطين من ناحية، وحسم سجال تاريخي، يغطي قرابة قرن من الزمان، بين جناحي الحركة الصهيونية بشأن العلاقة الوجودية بين نسبة اليهود ومساحة الدولة اليهودية، في فلسطين، من ناحية ثانية. وفي الحالتين، يتوّهم نتنياهو أن الظروف الموضوعية، في الإقليم والعالم، وضعت على عاتقه، وعاتق هذا الجيل من الإسرائيليين، مسؤولية استغلال فرصة تاريخية قد “لا تتكرر“. وقد استخدم هذه العبارة في أكثر من مناسبة. ولنا عودة.

*

سلامة العالم، وتفاهة الشر..!!

وصلنا إلى مشروع “الضم” الحالي كمحاولة لحسم نتائج حرب 1967 دفعة واحدة ونهائية، بعدما حسمت الحرب المذكورة نتائج حرب سبقت في عام 1948.

بيد أن هذا لا يعني أن المحاولة الحالية هي الأولى من نوعها، فقد جرت محاولة، ربما كانت الأهم، في العام 1982، في محاولة القضاء على منظمة التحرير في الاجتياح الإسرائيلي للبنان. وجرت، أيضاً، ترتيبات من نوع إنشاء الإدارة المدنية، و“روابط القرى“. والواقع أن قائمة الترتيبات والتصوّرات منذ خطة آلون طويلة جداً، وقد تجلى منها الكثير في مفاوضات كامب ديفيد مع السادات، وأخيراً (وليس آخراً) في مفاوضات أوسلو مع منظمة التحرير.

ومع ذلك، لم تكن ثمة تصوّرات موّحدة تحظى بإجماع كبار اللاعبين في الحقل السياسي الإسرائيلي. وأعتقد أن أفضل تفسير، في هذا الخصوص، جاء في كتاب لعالم الاجتماع الإسرائيلي، غيرشون شافير، في مناسبة مرور خمسين عاماً على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي معرض التساؤل حول لماذا استمر الاحتلال على مدار كل هذه السنوات، قال شافير إن هذا كله نجم عن الإحساس بأن مشروع الدولة لم يكتمل بعد.

وهنا تتجلى فرضيتي الأساسية في القول: إن كل ما وقع في الحقلين الثقافي والسياسي الإسرائيليين، منذ العام 1967، حول موضوع الديمغرافيا، والعلاقة بالآخر، و“اقتسام” الأرض، والاستيطان والمستوطنات، ومستقبل “الديمقراطية” الإسرائيلية، لن يُفهم بطريقة صحيحة خارج “الإحساس” بأن مشروع الدولة لم يكتمل بعد، وحقيقة أن الصيغة النهائية المُحتملة لمشروع الدولة غير واضحة تماماً، وتعتمد على ما يطرأ على “المؤقت” من تحوّلات، وما قد ينجم عن “مؤقت” جديد من مزايا، وأن طريقة الوصول إليها محط خلاف.

في يوم ما، قد يطول أو يقصر سيطرح مؤرخون على أنفسهم السؤال التالي: لماذا وصل مشروع الدولة الإسرائيلية إلى طريق مسدودة، وتفكك بطريقة درامية ومفاجئة؟ وبقدر ما أرى، لا يبدو من السابق لأوانه القول: فتّشوا عن فوضى “المؤقتات” والتوتر الدائم بين عناصرها، وما ينجم عن استملاكها للمخيال السياسي من يأس الوقوع في دائرة جهنمية مغلقة. على أي حال، هذا ليس موضوعنا الآن. وما يعنينا يتمثل في الذهاب، في معرض الكلام عن “الضم“، إلى مناطق لا تحظى بما تستحق من اهتمام على الرغم مما فيها من دلالات.

فكلمة “الاحتلال” مثلاً، كانت إشكالية في نظر الإسرائيليين منذ اليوم التالي للاحتلال في حزيران 1967. ولم يستقر الحال على تسمية معتمدة حتى الآن، مع ملاحظة أن تعبير “المناطق المُدارة” سقط من التداول، تقريباً، وأن “يهودا والسامرة” تسيّد في العقود الثلاثة الماضية، وأن مناطق “السلطة الفلسطينية“، و“الإدارة الذاتية” تُستخدم في الغالب كتعبيرات تقنية في موضوع التحويلات المالية، والعلاقة مع السلطة الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي، والرباعية الدولية.. الخ.

تنتمي كل هذه “المؤقتات” اللغوية، إذا شئت، وتعكس، أيضاً، تباين الرؤى بشأن مشروع الدولة، وماذا نفعل ب “الضفة الغربية وقطاع غزة“. وهذا كله على خلفية الخلاف السياسي والأيديولوجي الذي قسم الحركة الصهيونية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي إلى معسكرين. ومع ذلك، ثمة ما هو أبعد.

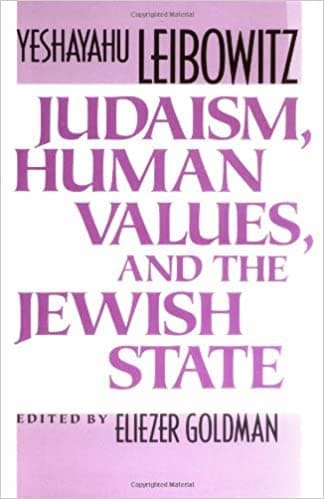

وأجد ما يبرر العودة، في هذا الصدد، إلى معادلة صاغها الصهيوني المُتديّن، يشعياهو ليبوفيتش (1903-1994)، أبرز “مثقف عام“، في إسرائيل ما بعد احتلال 1967، وأحد أبرز معارضي السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية، بما فيها حائط المبكي، الذي أطلق عليه في عبارة ذائعة الصيت “ديسكوتيك حائط المبكي“. (سألتُ، ذات يوم، يسرائيل شاحاك عن حقيقة موقف ليبوفيتش ومبرراته، وسمعت منه إجابة طويلة يمكن الكتابة عنها في سياق الكلام عن تحوّلات الصهيونية الدينية في مُقبل الأيام).

على أي حال، قال ليبوفيتش في معرض نقد السيطرة الإسرائيلية، والتذكير بأهمية ومركزية القوانين الناظمة والمُنظمة للعلاقات والشرعية الدوليين: “ما لي ليس لي لأنني أقول بأنه لي، بل لأن الآخرين قالوا أيضاً إنه لي“. ومع هذا الكلام في الذهن يصح القول:

لقد عجز الإسرائيليون على مدار ثلاثة وخمسين عاماً مضت في انتزاع اعتراف صريح وفصيح من “المجتمع الدولي” (سمه ما شئت، وانتقد وهنه وقلّة حيلته، وحتى تآمره علينا، كما شئت) بشرعية الاحتلال، كمات عجزوا منذ عام 1948 عن طرد موضوع اللاجئين، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف من جدول أعمال المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

وفي سياق كهذا، فقط، يمكن فهم “الفرصة التي قد لا تتكرر“، التي تكلّم عنها نتنياهو وأنصاره في معرض تسويق مشروع “الضم“، وتفسيرنا له كمحاولة مزدوجة للحسم شخصية وعامة. سيذهب الذهن على الفور، طبعاً، إلى فرضية أن كلام نتنياهو عن الفرصة التي لن تتكرر يستند إلى وجود شخص من فصيلة ترامب في البيت الأبيض، وإلى تحلل وتعفّن العالم العربي، ركض حكّام اشتعلت النار في ثيابهم في اتجاه إسرائيل. وهذا كله صحيح.

ولكن الدلالة الأخطر لهذا لكله تتمثل في تحويل كل ما تقدّم من عناصر إلى وسيلة لتدمير القانون والشرعية الدوليين. (وهذا، ولكي لا تأخذنا الظنون، قد يحدث). ومع ذلك، ثمة، هنا، ما هو أبعد من الفلسطينيين والإسرائيليين. ثمة، ثلاث قوى متحالفة ومتضامنة تهدد سلامة العالم وسلامه: أميركا الترامبية، وإسرائيل اليمين القومي ـ الديني، وخليط من العرب (مملوكي عثماني وسلطاني تُذكّر وجوه ممثليه بصورة حنّا آرندت عن “تفاهة الشر“). يسحب هؤلاء، كل على طريقته، من رصيد الفلسطينيين، ليبقى طافياً فوق الماء، ولكن المتضرر الأكبر هو العالم. ولنا عودة.

khaderhas1@hotmail.com