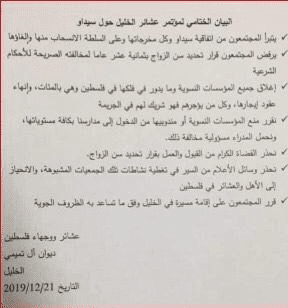

(الصورة: مسرحية عشتار أوقفتها “جامعة النجاح” الفلسطينية لأنها “تتنافى مع خصوصيات المجتمع في نابلس وقوانينه وأنظمته التي تتناسب مع عاداته وتقاليده”!)

*

بدأتُ، منذ بعض الوقت، في استخدام تعبير “الثورة المضادة“، لوصف ما أصاب حقل بلادنا الثقافي من تدهور ملحوظ، في الآونة الأخيرة. ولا أجد تعبيراً أفضل، وأكثر تمثيلية منه.

وقد يتذرّع البعض بتكاثر المؤسسات، والندوات، وحفلات توقيع الكتب، والجوائز، والمهرجانات، خاصة في رام الله، للتدليل على حيوية وفعالية ثقافيتين. هذا وهم. وأعترف بأنني وقعت ضحية هذا الوهم فترة من الوقت.

الصحيح أن جانباً كبيراً من الحيوية والفعالية من تجليات واقع مأزوق يشهد صعود الثورة المضادة. مَنْ يذكر لماذا، وعلى ماذا، كان الخلاف في اتحاد “الكتّاب و“الأدباء“”، ولماذا، وعلى ماذا، اعتمدت وزارة الثقافة في تعريف اللائق من الثياب. وهناك، طبعاً، كارثة الجوائز السنوية، التي نغض النظر عنها لأن بعض الفائزين بها من أصحابنا. والأهم أن جانباً كبيراً من الحيوية والفعالية يبدو منزوع الدسم، أي بلا قيم تحررية وتنويرية، خلافاً لما كان عليه الحال قبل عقود قليلة. والطاغي، دائماً، مبدأ الفرجة، وضحالة المضمون، والدعاية المجانية، والوطنية الزائدة.

أكتبُ، وفي الذهن موضوع الخليل، وعشائر الخليل، وبيانها الجامع والمانع بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وما أثار من ضجة، بعد حادثة “عشتار” في جامعة النجاح. وأوّل ما يتبادر إلى الذهن: أن القبائل والعشائر مجرّد بقايا أركيولوجية في بلادنا، ولا ثقل لها يعتد به في الواقع. وهذه قناعتي الراسخة. لماذا؟

لأن التشكيلات الاجتماعية وليدة بنى اقتصادية، وأنماط إنتاجية، وهي معرضة للتغيّر والاندثار في حال تغيّرت وتبدّلت البنى والأنماط الإنتاجية. وربما لم تتعرض بنية اجتماعية ـ اقتصادية في الكون لزلازل متلاحقة على مدار مائة عام كما حدث في فلسطين. لذا، لا وجود لرافعة اقتصادية وعلاقات إنتاج تسمح بوجود القبائل والعشائر. وإن وجدت فهي توجد في الذاكرة لا في الواقع. ومع ذلك، هذا لا يعني استحالة اختراعها، وفرضها على الواقع، وتحويلها، كالطوائف (وهي بقايا أركيولوجية، أيضاً) إلى قوة تدمير ذاتية فائقة الكفاءة.

وما يعنينا، طالما بدأنا بالكلام عن الثورة المضادة، أن اختراع البقايا الأركيولوجية، وشحنها بالبلاغة التاريخية والأيديولوجية، وتحويلها إلى قوّة سياسية مُدمّرة، وتمكينها من مهارات حركية وتنظيمية، لا يتم، في المقام الأوّل، على يد قبليين وعشائريين، وطائفيين، عاشوا في قرون سبقت، وأفاقوا بلحاهم الكثّة، وثيابهم العجيبة، ومفرداتهم الغريبة، في القرن الحالي، ليقولوا لنا ولأنفسهم: حان زمان “العودة إلى الأصل“. الأمور لا تحدث بهذه الطريقة.

أود الاستطراد، قليلاً، في هذا الشأن لأن فيه ما يمثل مدخلاً مناسباً لتشخيص معنى ومبنى ما أصابنا. لذا نحتاج القليل من الصبر. والتفكير بطريقة مقارنة. فما يحدث عادة، وفي الغالب، أن مهمة اختراع بقايا أركيولوجية، وفرضها على الواقع، مهمة يتولاها “مثقفون“. وهذه الكلمة تحتاج للبقاء بين مزدوجين دائماً، فهي ملتبسة من ناحية، ناهيك عن الفرق بين طبقات كثيرة من “المثقفين“.

على أي حال، ثمة قائمة طويلة،لا يتسع المجال لذكرها،من المثقفين العرب، الذين اكتشفوا “الأصل” وعادوا إليه، بعد الثورة الإيرانية، وهؤلاء كانوا ماركسيين، وقوميين علمانيين عموماً، وقد اشتغلوا ككاسحة ألغام لظهور طلائع الإسلام السياسي في سبعينيات القرن الماضي. وكان أغلب هؤلاء مغفّلين مفيدين في نظر الإخوان المسلمين، والوهابيين السعوديين.

فبعض الماركسيين عثروا في “الإسلام” على ما يستنفر روح الفداء لدى “الجماهير” لتحرير فلسطين بالكفاح المسلّح، ونزع أغلال الاستعمار والتبعية. ومن التداعيات الكثيرة واللاحقة نشأت لغة حديثة وحداثية، إلى حد ما، وصبّت الماء في طاحونة الصحويين الوهابيين والحركيين الإخوان. وفي التداعيات الكثيرة واللاحقة لم تكن المسافة التي كان على الوهابيين والحركيين الإخوان قطعها ليكونوا “القاعدة” طويلة، وبعدها مع جيل لاحق أصبحت الطريق إلى “داعش” أقصر.

وفي الحالتين، أي في الوصول إلى “القاعدة“، وفي الانتقال منها إلى “داعش“، لم يعتمد تقصير المسافات على مرافعات ماركسيين وقوميين سابقين، فسرعان ما حُيّد هؤلاء، أو أُسقطوا من الذاكرة، ليحل محلهم حركيون وعقائديون أقل ثقافة، ودراية بعلوم الدين، ولكنهم أكثر ميلاً لتمثيل الأصل بطريقة حرفية وبدائية تتفق وفقرهم المعرفي، ونزعتهم التدميرية العالية.

وشاءت “محاسن الصدف“، طبعاً، أن تترافق تمركزاتهم القبلية والعشائرية والطائفية في مجتمعات توجد فيها قبائل وعشائر وطوائف، فعلاً، مع مسعى حكومات قائمة، وقوى خارجية فاعلة، لتوظيف القبيلة والعشيرة والطائفة في آخر معارك الحرب الباردة، وفي زمن صعود وتكريس الحقبة السعودية، وما تلاها من حروب داخلية لاحقة.

ومن “محاسن الصدف” أن قبلية المجتمعات العربية، وعشائريتها، وطائفيتها، مكوّنات رئيسة في مؤسسات ومراكز البحث الأوروبية والأميركية وثيقة الصلة بصانعي القرار، ومراكز الثقل الاقتصادي والاجتماعي، في تلك البلدان. ويمكن لأصحاب الذاكرة القوية العودة إلى بداية ظهور فضائية “الجزيرة” القطرية في عام 1996، فقد كانت العودة إلى القبلية والقبيلة من أبرز عناوين رسالتها الدعائية، قبل “اكتشاف” بيضة الإخوان والإسلام السياسي التي تبيض ذهباً.

سنفكّر، لاحقاً، في: ظهور النزعة الرجعية والمحافظة في حقلنا الثقافي بعد أوسلو، ولماذا ينبغي ألا نسقط من الحسبان فرضية البنية القبلية والعشائرية للمجتمع الفلسطيني في أذهان صنّاع السياسة الإسرائيلية. وكيف لا يجوز، ولا يحق لنا، تجاهل “محاسن الصدف“، التي تسوّغ للبعض التنافس مع “الإسلاميين” على روح الجماهير وقلبها، وتلك التي تسوّغ للإسرائيليين، في هذا الوقت بالذات، التلويح بورقة الحرب الأهلية في وجه الفلسطينيين. وما عدا ذلك تفاصيل، وبيادق، ومجرّد لاعبين بالبيضة والحجر، وأوهام.

khaderhas1@hotmail.com