ساهم انتقال الجيش إلى التعاون مع القبائل في الحد من الهجمات الجهادية، لكن جهود القاهرة المتعثرة في مجال التنمية وحقوق الإنسان قد تترك شبه الجزيرة عرضةً لتجدّد التمرد في المستقبل.

في الخامس من كانون الأول/ديسمبر، أعلن “اتحاد قبائل سيناء” أنه قتل اثنين من عناصر ما يسمى بـ “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في عملية مشتركة مع الجيش المصري. وحذّر الاتحاد قائلاً إن الباقي سينتظر، متوعداً بضربهم في جحورهم. وجاءت هذه الحادثة في أعقاب نجاحات أخرى في التصدي للتمرد المحلي المسلّح بلغت ذروتها مع استسلام القيادي في “الدولة الإسلامية” أبو حمزة القاضي في أيلول/سبتمبر. وكان التعاون العسكري الموسّع بين القاهرة والقبائل البدوية وغيرهم من السكان قد أدّى دوراً حاسماً في إضعاف “ولاية سيناء”، لكنّ هذا النجاح قد لا يستمر ما لم تبذل مصر جهوداً إضافية لتصحيح إهمالها الطويل لشبه الجزيرة.

قيام “ولاية سيناء”

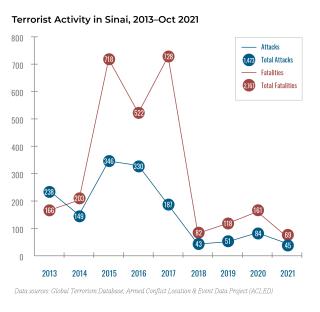

ظهرت “ولاية سيناء” في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 حين أعلن تنظيم “أنصار بيت المقدس” الجهادي ولاءه لزعيم “الدولة الإسلامية” أبو بكر البغدادي. وارتفعت خلال العام التالي نسبة الهجمات في سيناء بنسبة 130 في المائة تقريباً بينما ازدادت نسبة الوفيات 250 في المائة وفقاً لإحصاءات قاعدة بيانات الإرهاب العالمية.

نفّذ التنظيم عمليته الكبرى في 1 تموز/يوليو 2015 حين هاجم ما لا يقل عن 300 مقاتل مدينة الشيخ زويد وسيطروا عليها لفترة قصيرة قبل أن تتمكن التعزيزات والقوة الجوية المصرية من دحرهم، وسقط في المعركة نحو 64 قتيلاً للجيش المصري. وبقيت الهجمات تحدث على نطاق أضيق حتى شهر تموز/يوليو 2020 حين احتلّ التنظيم أربع قرى فنزحَ سكانها ولم يتمكنوا من العودة إلا بعد أن أخرج الجيش الجهاديين منها في شهر تشرين الأول/أكتوبر من ذاك العام. كما نفّذ التنظيم عدة هجمات إرهابية شهيرة، أبرزها تفجير الطائرة الروسية “ميتروجيت” خلال الرحلة 9268 التي قضى فيها 224 شخصاً.

حين بلغ التنظيم ذروته، كان يستمد قوته من مصادر عدة، أهمها علاقاته القبلية. إذ كان الكثير من قيادييه يتحدرون من قبيلتَي السواركة والرميلات واستخدموا علاقاتهم تلك لكسب الدعم وتجنيد العناصر. وكانت سنوات الإهمال والتمييز اللذين مارستهما الحكومة المصرية قد فاقمت شكاوى البدو الذين استُبعدوا في الغالب عن التوظيف في سلك الشرطة وقطاع السياحة المربح، وجاءت ردود القاهرة الجائرة لمكافحة الإرهاب بين 2004 و2006 لتؤجج العداوة، فقد اعتقلت مثلاً قوات الأمن بشكل جماعي أفراداً من قبائل معينة للمساومة على استسلام إرهابيين مشتبه بهم. واستغل الجهاديون هذه التظلمات لجذب السكان إلى الحركة القتالية (مع أن بعض القبائل، وخصوصاً الترابين، واصلت العمل مع الحكومة في شؤون متنوعة مثل تأمين 75 مركز اقتراع في انتخابات العام 2012).

كما استفادت “ولاية سيناء” من أنشطة التهريب التي بدأتها التنظيمات الفلسطينية المسلحة في غزة (بالدرجة الكبرى “حماس”)، حيث استخدم الجهاديون هذه الشبكات للحصول على الأسلحة والأموال والمجنّدين. وكذلك استطاع التنظيم الاستعانة بعناصر “الدولة الإسلامية” المتمرسين من العراق وسوريا لاكتساب خبرة مهمة ودراية تقنية ساعدته على تعزيز قدراته القتالية، في حين ساعد فرع “الدولة الإسلامية” في ليبيا ومعاونوه على تهريب المواد التي تم الاستيلاء عليها من هناك إلى سيناء.

الرد المصري والعامل القبلي

بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2014، اتّبعت مصر نهجاً قاسياً لوقف الحركات القتالية في سيناء. فبدأت العمليات العسكرية المكثفة في شهر تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام مع استراتيجية الأرض المحروقة بهدف تفكيك شبكات التهريب بين غزة وسيناء. وفيما أقامت القوات المصرية منطقة عازلة امتدت على ألف متر على طول الحدود مع غزة، دمّرت ما وصل إلى 2000 منزل وجرفت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وأخرجت 3200 أسرة من منازلها. ومع أن الحكومة وعدت بالتعويض عن هذه الخسائر، إلا أن الكثير من السكان لم يحصلوا بعد على أي تعويض.

على الرغم من حملة القمع القاسية، كثّفت “ولاية سيناء” نشاطها ودفعت القاهرة إلى نشر المزيد من القوات في شبه الجزيرة خلال شهر أيلول/سبتمبر 2015. حتى أن إسرائيل وافقت على تخطي مصر الحد الأقصى من الجنود المصريين المسموح وجودهم في سيناء والبالغ 26 ألف جندي بموجب معاهدة السلام الموقعة عام 1979 بين البلدين. وبحلول مطلع العام 2018، كانت تعمل في سيناء 88 كتيبة مصرية مؤلفة من 42 ألف جندي ليعود فعلياً الطابع العسكري الحربي إلى شبه الجزيرة. وفي الوقت نفسه، نفّذت إسرائيل ضربات جوية في سيناء في أوقات مختلفة وتبادلت المعلومات الاستخباراتية مع القاهرة.

مع ذلك، حتى هذه الجهود العسكرية الجذرية لم تنجح في تحسين الوضع، والسبب الرئيسي هو أن القوات المصرية عجزت عن كسب دعم السكان المحليين، فقد خلّفت حملة القمع الأولية التي قام بها السيسي عدداً كبيراً من السكان المشردين والعاطلين عن العمل واليائسين من المستقبل – وهذه بيئة استغلتها “ولاية سيناء” بسهولة.

ظهرت الفرصة لتغيير مجرى الأمور حين تبنّى التنظيم نهجاً أكثر عدائية تجاه القبائل، فنفّذ العشرات من عمليات الخطف وقطع الرؤوس وهجمات الكر والفر من أجل كسر سلطة القبائل على المجتمعات المحلية ومنعها من التعاون مع الجيش. وفي أيار/مايو 2017، أعلنت كبرى قبائل سيناء – أي الترابين والسواركة والرميلات وغيرها – الحرب على الجهاديين.

فسارعت مصر إلى انتهاز الفرصة وأطلقت “العملية الشاملة سيناء 2018” في شهر شباط/فبراير من ذاك العام. علاوةً على تجديد الحملة العسكرية، ركزت هذه العملية على العمل بشكل وثيق مع أبناء المنطقة – وهو مسار يحث المسؤولون الأمريكيون عليه من سنوات ويعكس النهج القبلي الذي استُخدم في “الطفرة” العراقية عام 2007.

واليوم، تعمل قوات “اتحاد قبائل سيناء” و”التنظيمات المدنية المسلحة” – وهي عبارة عن سكان محليين يمدّهم الجيش بالتمويل والأسلحة – على مساعدة عناصر الجيش بانتظام على تأمين نقاط التفتيش وتبادل المعلومات الاستخبارية ومداهمة الأهداف الجهادية. وأحد الأمثلة المنوّرة بهذا الشأن هو “الكتيبة 103” التي يدعمها الجيش في الشيخ زويد وتتألف من سكان يتقاضون راتباً شهرياً من الجيش وينفّذون عمليات الاعتقال والاستجواب والدوريات ويكشفون عن هويات الإرهابيين المشتبه بهم. فضلاً عن ذلك، أبدى الجيش استعداداً أكبر لمعالجة شكاوى الانتهاكات، حيث ردّ الجيش مثلاً على إحدى الحالات المشابهة باعتقال خمسة عناصر من مجموعة محلية مدعومة من الجيش وإصدار المناشير عند نقاط التفتيش للاعتذار عن الحادثة.

ساهم هذا التحول – مقروناً بالقضاء على “محافظات” تنظيم “الدولة الإسلامية” في البلدان الأخرى وتراجع التهريب بعد أن أطبقت “حماس” على مناصري التنظيم في غزة – في انحسار أنشطة “ولاية سيناء” الإرهابية بشكل حاد. فتراجعت أعداد الهجمات من 330 هجوماً عام 2016 إلى 187 عام 2017، ثم وصلت إلى أدنى مستواها عام 2018 مع 43 هجوماً. وبعد ارتفاع طفيف بين عامَي 2019-2020، عادت لتتراجع إلى 45 هجوماً حتى تشرين الأول/أكتوبر 2021. فقد حالت الدوريات المحلية المسيّرة على نطاق واسع دون شنّ هجمات كبيرة، بحيث باتت معظم الحوادث اليوم تقتصر على عمليات الخطف أو التقنيص. وبالنتيجة تراجعت الوفيات حيث بلغت 69 شخصاً حتى تشرين الأول/أكتوبر 202، ما يعادل 9 في المائة فقط من الذين قُتلوا عام 2017 وعددهم 728 قتيلاً.

.

مع ذلك، لا تخلو الاستراتيجية المصرية من الشوائب الخطيرة بالرغم من نجاحها في تقليص عدد الهجمات. فالجيش يعمد بانتظام إلى قطع خدمات الإنترنت والكهرباء لتعطيل اتصالات المتمردين، علماً بأن هذه الممارسة تضرّ أيضاً بالسكان الأبرياء على نحو غير متناسب وترسّخ التعتيم الإعلامي. أضف إلى ذلك أن مساعي التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في المناطق المدمَّرة ما زالت متخلفة رغم سنوات من الوعود الطنّانة من القاهرة. وفي حين اتُّخذت بعض الخطوات الواعدة – مثل استكمال 11 مشروعاً للتنمية السكنية والزراعية وإعادة إعمار رفح التي هدمها الجيش عام 2015 – ما زال يتوجب فعل الكثير. في هذه الأثناء، اتهمت منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الجيشَ المصري بقتل عُزَّل خارج نطاق القضاء وإطلاق النار والقصف بصورة عشوائية والتستر على هذه الأعمال بالادعاء أنها “تبادل إطلاق نار” مع المتمردين.

التداعيات السياسية

لقد حققت مصر نجاحاً كبيراً وإنما متقلب في حملتها لمكافحة التمرد في سيناء. وعليها اليوم، من أجل الحفاظ على الزخم ضد الجهاديين، أن تواصل لا بل تعمّق تعاونها مع السكان المحليين وأن تستثمر أكثر في المشاريع التنموية. فشكاوى البدو الموجودة منذ زمنٍ طويل ضد الحكومة لا تزال في أغلبها بدون حل – والواقع أن عداوة “ولاية سيناء” تجاه القبائل هي التي دفعت هذه الأخيرة إلى الوقوف بجانب الجيش، وليس المبادرات المصرية. وإذا استمرت حكومة السيسي بإهمال سيناء، قد تجد نفسها أمام شركاء قبليين أقل تعاوناً وحركات مسلحة أكبر.

في المقابل، ينبغي على المسؤولين الأمريكيين أن يستمروا بالتعبير لمصر عن مخاوفهم بشأن سجل حقوق الإنسان في شبه جزيرة سيناء. فقد تعلّمت القوات الأمريكية من البلدان الأخرى أن تمرد سيناء يؤكد مجدداً أن المساعي العسكرية القاسية وحدها تؤجج عادةً الصراع، في حين أن التركيز على راحة السكان قد يحقق مكاسب مهمة. وقد سبق أن اتخذت مصر بعض الخطوات لتحسين نهجها تحت وطأة الضغط الأمريكي – على غرار قرار إدارة أوباما بين عامي 2013 و2015 بتجميد بيع الأسلحة وإعطاء الأولوية لمعدات مكافحة الإرهاب في مشتريات التمويل العسكري الأجنبي. بذلك، يجب على واشنطن أن توضح أن دعمها رهنٌ بمضيّ القاهرة على هذا الدرب.

بصورة عامة، فيما يحاول خصوم الولايات المتحدة التودد إلى الجماعات القبلية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وضمّها إليهم، تُعتبر الحملة التي شنّتها مصر على “ولاية سيناء” تبريراً إضافياً للجهود الأمريكية لمكافحة التمرد في العراق وسوريا. فبعد دروس صعبة، أثمر التحول نحو ضمّ الشؤون المدنية والمشاركة القبلية إلى الحملات العسكرية بالشكل الصحيح عن مكاسب ملموسة. لكن من الضروري جداً الحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع السكان المحليين الذين يتم تمكينهم – وإلا أسفر فقدان الصلة بالشركاء المحليين عن نتائج كارثية مثل اجتياح تنظيم “الدولة الإسلامية” للمناطق القبلية العراقية عام 2014.

عيدو ليفي زميل مشارك يعمل في “برنامج الدراسات العسكرية والأمنية” في معهد واشنطن.