فلنبدأ بعبارة تجرح لا من جهة المضمون بل المصدر. في معرض التعقيب على تفاقم مشاكل العالم العربي، يقول شيمون بيريز إن السبب الرئيس يكمن في حقيقة “رفض الرجال العرب مساواة النساء بأنفسهم“. هذا التفسير صحيح، ويجرح العرب لأن صاحبه انتصر عليهم في حروب كثيرة. وإذا لم يجرح صدق عليهم كلام المتنبي “وما لجرح بميّت إيلامُ“.

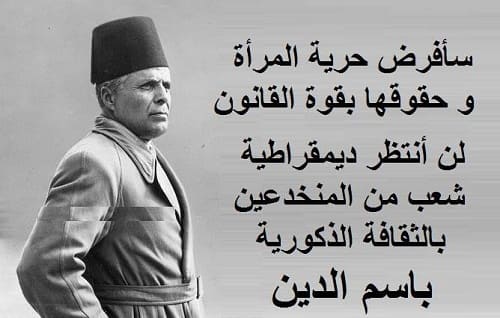

على أي حال، مناسبة هذا الكلام مشروع قانون للمساواة، في تونس، بين الرجال والنساء في الميراث. صاحب المشروع رئيس الدولة، الذي نشأ وتخرّج في مدرسة الحبيب بورقيبة. وينبغي للجيل الجديد من العرب أن يُدرك أن بورقيبة من أبرز وأهم زعماء جيل الاستقلاليين، في العالم العربي، وأبعدهم نظراً، وأكثرهم حكمة، بعد الحرب العالمية الثانية.

ولا تكفي، هنا، الإشادة بالمشروع وصاحبه، ولا التذكير بمدرسة بورقيبة، بل ينبغي توسيع حدود التفكير في أمر كهذا. وفرضيتي الرئيسة أن أحداً لن يتمكن من تفكيك حقيقة الدولة التي أنجبها النسق العربي ـ الإسلامي على امتداد قرون طويلة، وأعاد الطغاة إنتاجها، في النصف الثاني من القرن العشرين، دون إنشاء علاقة عضوية ومباشرة بين قضايا النساء من جهة، وقضايا الدولة والديمقراطية من جهة ثانية.

السر في قضايا النساء أنها القاسم المشترك بين كل أضلاع الثالوث المُحرّم: الجنس، والسياسة، والدين، أي القضايا التي سيّجتها على مدار قرون خطوط حمراء، لا يجوز الاقتراب منها، أو التعدي عليها. والواقع أن كل فكرة الدولة في النسق المذكور، تُستمد من العلاقة التفاعلية، والتبادلية، بين تلك الأضلاع، بمعنى أن إعادة النظر في ماهية ضلع بعينه تقود، بالضرورة، إلى إعادة النظر في ضلع آخر يسنده، ويسانده، ويستند عليه، وفي دينامية كهذه ما يهدد بتقويض أركان الدولة السلطانية، العثمانية، المملوكية نفسها، بصرف النظر عن تسمياتها هذه الأيام.

خذ ضلع السياسة، مثلاً، في مجرّد الاعتراف بالفرق بين دولة المواطنة، ودولة الرعيّة، ما يعني أن مواطني الأولى أصحاب الدولة لا من أملاكها، وأن المساواة بينهم من ضمانات، وعلامات، المواطنة، وأن المرأة لا تستمد قيمتها من وظيفتها الاجتماعية أو البيولوجية كأم، وزوجة، بل من كونها مواطنة تدفع الضرائب، وتنتخب، وتُنتخب، وتتساوى في الحقوق والواجبات، بلا: “نعم، ولكن“. بمعنى آخر: منح الرجل حقوقاً استثنائية وحصرية، في قضايا الأحوال المدنية، ينتهك فكرة المواطنة، ويُميّز على أساس الجنس بين المواطنين.

لا يوجد بين العرب هذا الأيام (باستثناء درنات قليلة من القرون الوسطى) مَنْ يدافع عن دولة الرعيّة، ويُجادل في أولوية دولة المواطنة، وحقوق المواطنين، والمساواة. فقد أصبحت هذه القيم كونية، وهي في صميم مواثيق ومعاهدات واتفاقات دولية، بل ومن شروط الانضمام إلى هيئات دولية مختلفة. ولكن هذا كله يحدث في النسق العربي ـ الإسلامي على قاعدة “نعم، ولكن“.

الـ“نعم“ تحيل إلى حقيقة أن لا أحد في، ومِنْ، الأنظمة القائمة، وممثلها الأيديولوجيين، يستطيع المجاهرة، أو المجازفة، برفض قيم كهذه. ولكن السر كله يكمن في “ولكن“ وتجلياتها المحتملة التي تراوح ما بين ذريعتين أساسيتين هما: الخصوصية الدينية والاجتماعية من ناحية، ووجود قيم تراثية بديلة أصيلة، وأصلية، تنوب عنها، تنسجم مع الخصوصية، وتصدر عنها.

للأولى، كما الثانية، ألوان قزح كثيرة. فالقائل بالخصوصية قد يبرر بها فكرة التدرّج، وانتظار الوصول إلى درجة معيّنة من التطوّر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أو ربما ينفي بها إمكانية التغيير، أو يُحذّر من مخاطر حرب أهلية. والقائل بوجود القيم الشبيهة قد يبرر بها أولوية الأصلي والأصيل على المستورد، وضرورة العودة إلى الذات بدلاً من الوقوع في شرك الاستلاب الفكري والثقافي.

وقد تجد بين هؤلاء وأولئك، وفي المعسكر الواحد، اليميني، واليساري، والمحافظ، والليبرالي، والتقدمي، والرجعي. وبقدر ما يتعلّق الأمر بالمعسكر الأوّل، لم يتسبب المشروع الكمالي في تركيا، بما في ذلك إلغاء الخلافة، واللغة العربية، وعلمنة قوانين الأحوال الشخصية بحرب أهلية، ولم يخضع لمنطق التدرّج. وهذا يصدق، أيضاً، على منع تعدد الزوجات، ومدوّنة الأحوال الشخصية، في تونس بعد الاستقلال. لم تنشب حرب أهلية هناك، ولا اعتمد بورقيبة منطق التدرّج.

على أي حال، بدأ الكلام عن القيم الأصلية والأصيلة على يد القوميين، ولم تكن حتى أواسط سبعينات القرن الماضي، الأصالة والمعاصرة همّا من هموم المحافظين، واليمين الديني، ولكنها اكتسب مع صعود أفكار من نوع التعددية الثقافية، في الأكاديميا الغربية، على نحو خاص، قدراً من “المهابة“ الأيديولوجية على يد قوميين ويساريين معادين للكولونيالية، ووصلت أخيراً على يد الدواعش “الهارد كوبي”، و”السوفت كوبي”، إلى أعلى مراحلها. فلم يعد الكلام عن قيم شبيهة، بل عن أولوية القيم الأصيلة والأصلية بوصفها البديل لا في النسق العربي ـ الإسلامي وحسب، بل وفي كل مكان آخر.

ومن حق سائل أن يسأل: ولكن كيف انتكست الكمالية، والبورقيبية، وبعد جيلين اثنين صعد اليمين الديني والمحافظون لا كقوى سياسية وحسب، ولكن كأيديولوجيا اجتماعية سائدة، أيضاً؟ الجواب، وينبغي أن يكون مؤقتاً في كل الأحوال، فلا تكفي عبارة واحدة لحسم سجال طويل: إغلاق الحقل السياسي، تفشي القمع والفساد، وغياب الديمقراطية. فلا يمكن لتمفصل أضلاع المثلث حول قضايا النساء أن تتجلى، وأن تكتمل، دون الكلام عن علاقتها بماهية الدولة، ودون الخروج عن، والقطيعة مع، الدولة السلطانية، العثمانية، المملوكية، وهدم ما سيّجت به ثالوثها المحرّم. فالمساواة لا تحتمل “نعم، ولكن“، ولا أمل في ديمقراطية حقيقية قبل المساواة الكاملة، والشاملة، بين الجنسين.

khaderhas1@hotmail.com

*كاتب فلسطيني