أحيانا تــُكلف إحدى الدول باستضافة قمة ما، فتجد نفسها في حرج شديد، خصوصا إذا ما شاءت الأقدار وقوع حدث خطير (كالحرب) بين دولتين أو أكثر من الدول المفترض دعوتها. فإن دعت هذا الطرف ولم تدعُ الآخر، اتهمت بالإنحياز. وإنْ دعت الطرفين معا خافت من إصطدامهما في القمة فتفشل.

كان هذا حال إندونيسيا، مستضيفة القمة السابعة عشر لمجموعة العشرين التي انعقدت مؤخرا بجزيرة بالي، والتي بذل رئيسها “جوكو ويدودو” كل ما يستطيع كي يتفادي فشلها في ظل التباين الحاد في مواقف ضيوفه من الصراع الدائر حول أوكرانيا. تعرض ويدودو، طوال الأشهر الماضية، لضغوطات أمريكية وغربية لإقصاء روسيا من القمة، لكنه قاومها بنجاح بمساعدة الصين والهند والبرازيل ودول أخرى في المجموعة. ومع ذلك ظل يخشى أن تتحول القمة إلى ساحة حرب إنْ تواجه فيها الرئيس الأمريكي جون بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، فأعفاه الأخير من الحرج والفشل بغيابه وايفاد وزير خارجيته المتجهم دوما “سيرجي لا فروف” بديلا عنه.

يراهن المراقبون دوما على اللقاءات الثنائية التي تسبق انعقاد مؤتمرات القمة أو تلك التي تعقد على هامشها، بل يرى بعضهم أنها أجدى وأنفع من القمة نفسها، لاسيما بين الأطراف المتنافرة سياسيا وأيديولوجيا او بين الزعماء الذين تتباين شخصياتهم وأفكارهم بحدة. فبعيدا عن صخب القمة وفلاشاتها وخطبها وجدول أعمالها، يمكن في الكثير من الأحيان أن تنجح اللقاءات الجانبية في صنع اختراق في العلاقات أو إحداث حلحلة في الأزمات المستعصية أو على الأقل التمهيد لذلك.

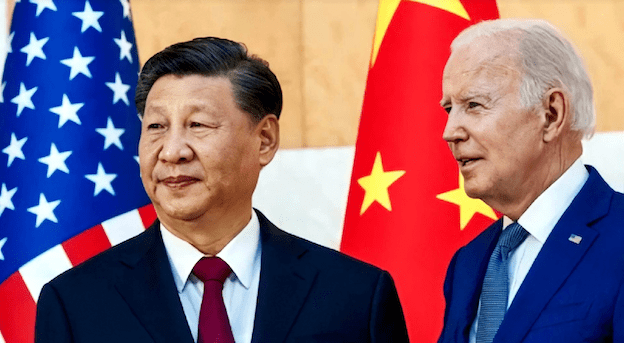

وهذا ينطبق أيضا على “قمة بالي”، التي انعقدت في ظل إقتصاد عالمي هش هدّه الإعياء بسبب جائحة كورونا، وحرب أوروبية-أوروبية غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، ومخاوف من استنساخها في القارة الآسيوية بين الصينين الكبيرة والصغيرة، وأزمة ديون وتضخم متفاقمة، ومشكلة مناخ مستعصية. دعك من أزمة إمدادات الغذاء والطاقة وهواجس استخدام السلاح النووي في الحرب الأوكرانية، ففي ظل هذه الأجواء الكئيبة عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين الأمريكي والصيني جون بايدن وشي جينبينغ هو الأول بينهما منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض ومنذ أن انحدرت العلاقات الأمريكية الصينية إلى أدنى مستوياتها.

اللقاء شد انتباه المراقبين أكثر من القمة نفسها وأكثر من اجتماعات ثنائية أخرى لقادة بين دولهم خلافات وتوترات مثل الصين واستراليا، خصوصا وأن بايدن حضره منتشيا بحصول حزبه الديمقراطي على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي، بينما حضره جينبينغ منتشيا بتكريس زعامته على رأس الدولة والحزب الشيوعي الصيني مدى الحياة. صحيح أن مثل هذه اللقاءات لا تحسم الأمور الخلافية لكنها تخفف من حدتها وتعطي أملا في منع تفاقمها، بدليل ما صدر عن لقاء الزعيمين من تأكيدات حول صيغة للتعايش والتنافس دون الانجرار نحو الصدام العسكري.

لم يقل أحد أن قمة مدتها يوم واحد يمكن أن تؤسس نظاما عالميا بديلا لنظام الأحادية القطبية المتهالك، حتى وإنْ جمعت تحت سقفها أكثر الدول الفاعلة جغرافيا وديموغرافيا واقتصاديا وعسكريا وصناعيا وبما يجعلها في مقام “مجلس إدارة العالم”. وبالمثل، لم يزعم أحد أن بيانا مشتركا سوف يصدر عن القمة باتفاق الآراء حول ما يجب عمله وما لا ينبغي فعله في سبيل ابعاد شبح الحروب والصراعات وتعزيز السلام. فالتجربة تقول أن المؤتمرات قد تسير سيرا حسنا، وإن ضمت تحت سقفها الأضداد، لكن ختامها قد يشهد صدامات واتهامات وخلافات بسبب صياغة البيان الختامي، ثم مساومات حول إضافة أو حذف كلمة من هنا ومفردة من هناك.

وهو أيضا ما شهدته “قمة بالي”!

إذ حدث ما كان متوقعا من تباين في المواقف حول مضمون البيان المشترك بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة من جهة أخرى وروسيا الإتحادية من جهة أخرى. الأولى تصر على عبارات تدين الغزو الروسي لأوكرانيا، والثانية ترفض قائلة أن التنديد بها تسييس لا جدوى منه من قبل دول الغرب، وأن قمة العشرين ليست المنصة المناسبة لبحث قضايا الأمن والسلام على نحو ما قاله لافروف قبل مغادرته القمة مبكرا، حينما رفض مصطلح الحرب لوصف ما يجري في أوكرانيا، قائلا أنها “عملية عسكرية خاصة”.

وأخيرا، جرت العادة أن تلعب الدول المضيفة دور حمامة السلام لجهة تقريب وجهات النظر بين ضيوفها للخروج ببيان برغماتي مخفف يرضي الجميع. وهو ما نجحت فيه أندونيسيا التي حاول زعيمها منذ اليوم الأول التأكيد على المشتركات الكثيرة بين دول مجموعة العشرين وتجاهل الحديث عن القضايا الخلافية بينها. وقد تجلى ذلك بوضوح في كلمته الافتتاحية التي تضمنت كلمة “حرب” دون الإشارة إلى أي من روسيا أو أوكرانيا. فقد خاطب ضيوفه قائلا: “يجب علينا إنهاء الحرب. إذا لم تنته الحرب، فسوف يكون من الصعب على العالم المضي قدما. يجب ألا نقسم العالم إلى أجزاء، وألا نسمح للعالم بالوقوع في حرب باردة أخرى”، قبل أن يركز بقية كلمته على قضايا اقتصادية مثل ضرورة تبني الاتفاق على مباديء التحول إلى الطاقة النظيفة، والتعاون في مسائل إمدادات الطاقة والغذاء، ومساعدة الدول النامية في التحديات التي تواجهها، واستكمال خارطة طريق نحو إطار عمل مشترك لقياس الاقتصاد الرقمي التي قدمت خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين عام 2020.

في المحصلة النهائية، يمكن القول أن القمة، نجحت، على الأقل، في تفادي الأسوأ، وأن أندونيسيا أجادت السير وسط حقول الألغام ونزعت فتيل مخاوف ترددت حول احتمال تفكك المجموعة وإعلان وفاتها تحت وطأة انقسامات أعضائها، في وقت كان فيه البعض يطلق في دوريات غربية رصينة دعوات إلى تغيير نظام الإنضمام إلى المجموعة بحيث يُعاد تقييم اقتصاد الأعضاء دوريا، ما يسهل خروج دول واحلال أخرى مكانها.

*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي