في عام 1516، عندما سيطر العثمانيون على المنطقة العربية، أصبح المسيحيون العرب رعايا للدولة العثمانية، مثلهم مثل مواطنيهم العرب المسلمين. ولكن اعتبروا في الوقت ذاته «أهل ذمة»، «مواطنين من الدرجة الثانية»، عليهم دفع «الجزية» للخلافة.

الوطن العربي هو الموطن الأصلي للكثير من الطوائف المسيحية العربية، لا سيما في بلاد الشام والعراق ومصر. وهي طوائف كثيرة، على رأسها الروم الأرثوذكس والكاثوليك والأرمن والموارنة والبروتستانت، والأقباط في مصر. في العراق، الطوائف المسيحية الرئيسية هي الكلدان والسريان والأرمن والآشوريون. كل هذه الطوائف هي عربية أصيلة عمرها من عمر الدين المسيحي نفسه، أكثر من 2000 سنة. في الواقع، يُنسب إلى المسيحيين العراقيين تحويل ملايين البشر في الهند والصين إلى المسيحية عبر رحلاتهم التجارية إلى تلك البلدان لاستيراد الحرير والتوابل.

ولكن هذا ليس كل مساهمة المسيحيين العرب، بل كانت مساهمتهم الأكبر في وطنهم الأم، العالم العربي، حيث صارعوا قروناً للحفاظ على الهوية العربية، التي واجهت في مرحلة ما تهديداً حقيقياً في ظل الحكم القومي العثماني. وإذ نتابع الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرنسيس إلى العراق، مسقط رأس الخليل إبراهيم، أب الأنبياء، فإننا مدعوون إلى تذكر تلك الحقائق التاريخية التي نميل أحياناً إلى تجاهلها عند الحديث عن المسيحيين العرب، لا سيما انتماؤهم العضوي والأصيل إلى النسيج القومي العربي، وكيف لعبوا دوراً رائداً في الحفاظ على هويتنا الجمعية حينما كانت معرضة للانقراض.

في 400 سنة من الحكم العثماني في ما كان يسمى الولايات العربية، كانت تلك المناطق تعاني من الفقر والجهل والتخلف، تفتقر إلى أبسط وسائل التعليم السليم أو الطبابة فضلاً عن غياب أي هيكلية للدولة. أبرز الولايات، مثل بلاد الشام والعراق، كانت في الغالب، لا سيما خارج الحواضر الرئيسية، مجتمعات زراعية بدائية، وفرت للعثمانيين نهراً بشرياً غير محدود ينهلون منه جنوداً يختطفون من بين أهاليهم لتغذية مغامرات الدولة العسكرية في أوروبا أو أفريقيا، في ما كان يطلق عليه «سفر برلك».

العثمانيون أنفسهم كانوا حتى أواخر القرن الثامن عشر مجتمعاً تقليدياً مقاوماً للتغيير والحداثة. أحد المؤرخين يشير إلى أن التواصل الوحيد للعثمانيين مع العالم الخارجي كان في سوح المعركة!

وكانت القوى الغربية قد أبرمت قبل ذلك بأكثر من 200 عام اتفاقاً مع الدولة العثمانية منح عبره المسيحيون العرب وضعاً خاصاً مكنهم من الوصول إلى مؤسسات تعليمية أكثر حداثة ومستشفيات الإرساليات الغربية. فعلى سبيل المثال، أنشأ الفاتيكان في عام 1585 مدرسة للاهوت لتعليم وإعداد رجال الدين الموارنة في لبنان. ولكن حين بلغ هؤلاء الطلبة مستوى علمياً لائقاً اتجه الكثير منهم إلى البحث في تراثهم العربي، والإسلامي، ونشره في دوريات أو عبر ندوات منتظمة. كان ذلك بداية متواضعة لنوع من النهضة الأدبية. مع بدايات القرن التاسع عشر، وصلت هذه الحركة إلى مصر والعراق. ومع تصاعد الأزمة الثقافية العربية، كانت الأنشطة الثقافية الخاصة بإحياء اللغة العربية والعادات العربية نوعاً من الرد على الهجمة القومية التركية في ذلك الوقت، خصوصاً سياسة «التتريك» التي انتهجتها «جمعية الاتحاد والترقي». وكان منظمو معظم تلك الأنشطة هم من العرب المسيحيين.

تلك المنتديات وهي كثيرة، وكانت تسمى الجمعيات، تدعو إلى الوحدة القومية العربية، والبعد عن الشقاق الطائفي. كما دعت إلى «تحرير الوطن العربي» من الحكم العثماني وإقامة دولة عربية علمانية على الطراز الحديث. يقول المؤرخ وهيب الشاعر، في ورقة نشرت عام 2014، إن رجل الدين اللبناني الماروني المطران دويهي كتب رسالة مطولة قبل أكثر من 200 عام إلى العلماء المسلمين في دمشق «يناشدهم فيها النظر إلى إخوتهم المسيحيين بدلاً من التطلع إلى العلاقة الدينية مع الغرباء (الأتراك) في إسطنبول، مؤكداً أن الجامع القومي أقوى وأكثر وعداً».

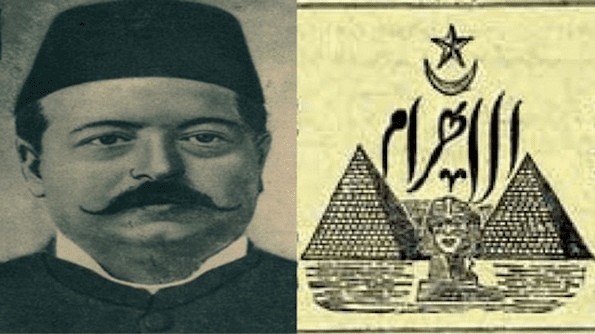

كما تم في تلك الفترة تأسيس أول مجمع للغة العربية وإدخال المطابع بالحرف العربي. من أبرز رواد تلك المرحلة المفكران المسيحيان بطرس البستاني وإبراهيم يازجي. ويذكر أن مؤلفي معظم المعاجم العربية الحديثة هم من المسيحيين الذين اعتبروا الحفاظ على اللغة العربية واجباً مقدساً، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن أكبر صحيفة في العالم العربي اليوم، الأهرام المصرية، تأسست في الإسكندرية عام 1875 من قبل شقيقين مسيحيين لبنانيين، بشارة وسليم تقلا.

هذه الجهود ساهمت في صياغة شعورعربي جامع بهوية قومية ما زالت حية اليوم. وكانت الثورة العربية ضد الدولة التركية في 1916 واحدة من نتائج تلك الجهود التي لم تتوقف عند تلك المرحلة، بل خلال القرن العشرين، واصل المفكرون والسياسيون المسيحيون مساهماتهم المهمة في صياغة أيديولوجية القومية العربية، وكانت لهم أدوار رئيسية في تأسيس حركات التحرر والوحدة. من هؤلاء أنطون سعادة، القومي السوري الداعي لإقامة سوريا الكبرى، والمنظر القومي قسطنطين زريق، وجورج حبش، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تلك الشخصية التاريخية الرائدة في حركة الكفاح الفلسطيني.

غير أن الأمور نحت منحى معاكساً للأسف خلال العقود القليلة الماضية. فعلى سبيل المثال، انخفضت نسبة المسيحيين العرب انخفاضاً كبيراً في السنوات الأخيرة: من 20 في المئة من تعداد الشعوب العربية في أوائل القرن العشرين إلى نحو 6 في المئة في السنوات الأخيرة. ويشير المؤرخون إلى انخفاض معدل المواليد والهجرة للعمل أو التعليم كأسباب ثانوية لانخفاض النسبة، لكنهم يشيرون إلى التهديد الذي طال المجتمعات المسيحية العربية من قبل الجماعات الدينية والإرهابية، مما أدى إلى هجرة جماعية نحو الغرب خصوصاً، كسبب رئيسي لرحيل الملايين من المسيحيين.

طوال تلك السنوات التي كان المسيحيون فيها تحت رحمة تلك الجماعات الدموية، وقف العربي المسلم متفرجاً، قد لا يحبذ البعض الاعتراف بهذه الحقيقة المؤلمة، لكننا خذلنا مجتمعاتنا المسيحية. نعم. وقفنا مكتوفي الأيدي. إن رحيل المسيحيين العرب جعل منطقتنا فقيرة ثقافياً واجتماعياً، وأكثر كآبة وأقل جاذبية للعيش. ولكن الأهم من ذلك أننا مدينون لهم، فقد تحملوا لقرون عبء إنقاذ هويتنا ولغتنا ووجودنا حين كانت كلها في خطر، فكان واجباً علينا مساعدتهم على البقاء في أرض أجدادهم. ربما تعيد زيارة البابا إلى العراق تذكيرنا بهذه المسؤولية.

Almezel@