المأزق الدستوري يتفاقم بسبب حدة الانقسام السياسي ورفض تنظيم الاختلاف، إذ بدلا من إهداء حزب الله “إنجازه” في حرب 2006 إلى الدولة اللبنانية، قام هذا الحزب بطرح نفسه كبديل عن الوصي السوري وتمثيل الوصي الإيراني.

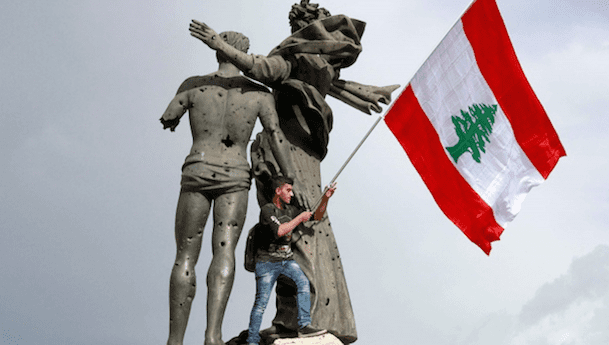

تحلّ الذكرى الخامسة والسبعون لاستقلال لبنان في ظروف دقيقة حيث لم تنجح مساعي تأليف الحكومة منذ ستة أشهر، ويلامس البلاد شبح الانهيار الاقتصادي، ولا تتراجع انعكاسات الصراعات في الإقليم عليه مع الخشية من دفعه ثمن تصفيات “الحروب السورية” أو اختبار القوة الأميركي – الإيراني.

في اليوبيل الماسي لاستقلال لبنان عن فرنسا وقبل سنتين من مئوية تأسيس “لبنان الكبير”، يواجه اللبنانيون تحديات جسام يمكن أن تمسّ وجود الكيان بحد ذاته خلال مرحلة إعادة تركيب الشرق الأوسط، إذا لم تتوافر شروط تسوية داخلية متجددة قوامها احترام التعددية (في نقلات تدريجية نحو المواطنة واللامركزية الإدارية الواسعة) وأولوية الولاء الوطني مع عدم الانغماس في لعبة المحاور الإقليمية والدولية، إلى جانب اكتساب وظيفة جيوسياسية حيادية أو وسيطة، وأدوار ثقافية واقتصادية وسياحية تتلاءم مع قيمة الحرية الموجودة في جينات البلد، ومع انتمائه العربي والمشرقي وانفتاحه على العالم.

قبل سنتين عند انتخاب الجنرال ميشال عون رئيساً بعد فراغ في قصر بعبدا لمدة سنتين ونصف، راهن قسم من اللبنانيين على تحوّل إيجابي، وبالرغم من مخاض طويل جرى إقرار قانون انتخابي مختلط وهجين زاد عملياً من الاستقطاب المذهبي مع تعديل لا أكثر على نمط “المحاصصة الطائفية” السائد منذ اتفاق الطائف في 1989، الذي شكّل الغطاء للفساد ونهب المال العام عبر شراكة متقاسمي الحكم من النافذين لصالح زعاماتهم العتيقة أو المستحدثة، وسقطت مع الوقت كل شعارات الإصلاح والمحاسبة والشفافية وبرزت إلى السطح أزمات الكهرباء والمياه والنفايات والتلوّث وغيرها.

وزادت البطالة مع استشراء الفساد والتسيّب والتخوف من الأسوأ، مع محاذاة رقم الدين العام مئة مليار دولار في بلاد تنقصها الموارد، ولن يكفي الاعتماد النظري على استخراج الغاز والنفط خاصة من مناطق بحرية متنازع عليها مع إسرائيل. حيال كل هذه البانوراما السوداوية وتبعات ارتباط حزب الله بالمحور الإيراني – السوري على توازنات الداخل اللبناني والانغماس في صراعات جديدة، لا يتردد الكثير من اللبنانيين على اعتبار استقلال بلدهم ناقصاً ويتعاملون معه بتشكيك دائم، ويصل الإحباط عند نخب حائرة أو عاجزة أو مقيّدة أو مشتتة للقول إنه منذ 75 سنة خلت كان البلد يريد الاستقلال، فإذ بالاستقلال اليوم يبحث عن الدولة والسيادة.

من الواضح أن الذاكرة التاريخية لم تؤثر بشكل حاسم على سلوك مكوّنات الشعب اللبناني (أو شعوب وقبائل لبنان حسب سركيس نعوم) وعلى قرارات القيّمين في “دولته”. ويتبين أن ثقوب في الذاكرة الجماعية أو انتقائية مقصودة تعمّق الانقسام وقراءات التاريخ المتنوعة، فلكل بطله ولكل مؤسسه والحدّ الأدنى من الحكاية الوطنية غير متوفر.

هكذا لا يزال لبنان عمليا يعاني من آثار وتداعيات دورة حروب بدأت في نهاية الستينات من القرن الماضي، ولم تتوقف بشكل نظري إلا مع اتفاق الطائف في عام 1989. بيد أن استمرار ضغط ووجود العوامل الإقليمية والخارجية حتى اليوم يلقي بثقله على تداخل التاريخ القريب المثخن بالجراح، واللحظة المعاصرة الراهنة الحبلى بمخاطر العودة إلى الوراء.

من يتذكر تاريخ حروب لبنان الأهلية والخارجية يتوجب عليه التنبه إلى هشاشة النسيج الوطني، وكأن مقولة البلد غير القابل للحكم أو أطروحة “نفيان لا يصنعان أمة” (لا عروبة ولا ارتباط بالغرب) تؤكدان أكثر من أي وقت مضى على المخاوف حيال تهالك وضع الدولة في لبنان، والانقسام المريع بين طوائف ومذاهب ووكلاء دول خارجية وأيديولوجيات متصارعة.

التوصيف سهل بالرغم من خطورته إذ أن “بذور التفكك والتحلل تكمن في تأسيس لبنان على قاعدة التركيبة الطائفية التعددية” حسب تعبير الباحث أدمون رباط. بيد أن لبنان المستقل الذي كان ينظر إليه على أنه “سويسرا الشرق” (خلال أول عقدين أو ثلاثة عقود من عمره)، سرعان ما تحوّلت المعجزة أو الأسطورة إلى سراب تحت وقع الضربات الخارجية والداخلية التي خلخلت الأساس الطائفي للمجتمع والدولة اعتبارا من ثورة أو أزمة 1958.

وبعد دخول “الصاعق الفلسطيني” والنظام السوري وأطراف إقليمية ودولية على الخط، كان يوم الثالث عشر من أبريل 1975 فاتحة جولات حروب استمرت عقدا ونصف من الزمن، كادت تقضي على الكيان ووحدته. لكن انهيار الصيغة اللبنانية سليلة تسوية ميثاق 1943، لم يمنع من تجميلها في صيغة محاصصة طائفية جديدة في عام 1989.

والآن يتضح أن تلك التسوية المتجدّدة تحت إشراف خارجي لم تصمد في تطبيقها الدستوري إلا تحت رعاية الوصاية الخارجية. ولذا منذ العام 2005 إلى 2008 و2014 – 2018 تتعمق أزمة النظام وهي لا تشبه أزمة 1969 الشهيرة وشبيهاتها، بل أصبحت تعكس مأزق التعايش بين صلاحيات الرئاسات الثلاث ولعبة التعطيل والهيمنة على قرار الدولة.

يتفاقم المأزق الدستوري بسبب حدة الانقسام السياسي ورفض تنظيم الاختلاف، إذ بدلا من إهداء حزب الله “إنجازه” في حرب 2006 إلى “الدولة اللبنانية”، قام هذا الحزب عملياً بطرح نفسه كبديل عن “الوصيّ السوري” وتمثيل “الوصيّ الإيراني” بشكل أو بآخر.

وقد نجح منطق الغلبة الذي يمارسه حزب الله في فرض اتفاق الدوحة في عام 2008 كأول ضربة لاتفاق الطائف، وفي موازاة “إنجازاته” في الساحة السورية دفع الحزب نفسه باتجاه إخراج تسوية 2016 التي أدت لوصول حليفه ميشال عون إلى رأس السلطة التنفيذية، وأسهمت الانتخابات التشريعية في مايو 2018 ببلورة حزب الله لأكثرية (ولو نسبية بالقياس لتموضع التيار العوني غير المحسوم) تحت قبة البرلمان.

واليوم مع تعطيل تأليف الحكومة قي آخر لحظة في نوفمبر الحالي تحت حجة عدم تمثيل النواب السنّة المقرّبين منه، كأن بحزب الله يودّ الذهاب بعيداً في إحكام سيطرته، ملوّحاً بمؤتمر تأسيسي يطيح باتفاق الطائف ينتزع فيه ثلث التمثيل للطائفة الشيعية، بدل المناصفة المسيحية – المسلمة من خلال إعطاء الانطباع للفريق الماروني باستعادة صلاحيات سلبها منه اتفاق الطائف لصالح الحكومة مجتمعة ورئيسها السني.

يتزامن المأزق الداخلي اللبناني مع انعكاسات اللعبة الكبرى الدائرة انطلاقاً من سوريا عليه ليس فقط بالنسبة لوجود النازحين أو اللاجئين السوريين، بل بالنسبة لإقحام لبنان مباشرة في الأتون الإقليمي مع تصعيد العقوبات الأميركية ضد إيران وحزب الله.

وبينما يعتبر الأخير أن توازن الردع هو الذي حمى لبنان منذ 2006، لا يمكن تناسي القرار الدولي رقم 1701 والدعم الأميركي المباشر للجيش اللبناني الذي تنظر له غالبية لبنانية ساحقة على أنه صمام الدفاع عن الوطن والأمان للمواطن.

ولذا إزاء الخطر الداهم إقليمياً خاصة سيناريو حرب إسرائيلية جديدة على الجبهة الشمالية بعد الإخفاق الإسرائيلي الأخير في غزة والتطورات الروسية – الإسرائيلية في سوريا، يستحسن توافق الحدّ الأدنى على الأفضل بالنسبة للبنان وتحصينه، ويبقى من البديهي القول إن استرجاع كامل للسيادة لا يتم من دون حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة من دون فذلكة أو تنميق.

أما الدرس الآخر لحماية لبنان وما تبقى من استقلاله فهو عدم إمكانية قيام هيمنة لفئة أو مجموعة في ظل إحباط أو تهميش مجموعات أخرى في مجتمع مركب.

لنتذكر أنه في العام 1943 طالبت غالبية المسلمين بالوحدة مع سوريا ورفضت الاستقلال الناجز، وأيضاً طالبت غالبية المسيحيين ببقاء الانتداب الفرنسي ورفضت الاستقلال الكامل. لكن أقليّة مسيحية ومسلمة شكّلت “أكثرية نسبية” لصالح الاستقلال. وفي عام 2005 طالبت غالبية مسيحية وغالبية مسلمة بالاستقلال عن السيطرة السورية، على إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

ويظهر اليوم أن غالبية اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، ينظرون بأسى إلى تجاربهم وتعثر أداء دولتهم ويزداد قلقهم وكيفية إنقاذ بلادهم من شبح الانهيار الاقتصادي وتفكك وحدتهم في وجه عواصف الإقليم، وتنقصهم الأجوبة والإمكانيات والإرادة للحفاظ على “استقلال لبنان” أياً كان تقييمهم لمساره.