مما جاء في هذه الوثيقة التاريخيّة التوصية الملحّة أنه “يجب العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة في مجتمعاتنا، والتخلّي عن الاستخدام الاقصائي لمصطلح الأقليّات الذي يحمل في طيّاته الاحساس بالعزلة والدّونيّة، ويمهّد لبذور الفتن”. ولم نزل نسمع في لبنان ومحيطه العربي والأوروبي كلام عن أغلبيّات وأقليّات يذكّرنا بويلات القرن العشرين وما سبقه من هدر دماء البشر باسم الدين أو باسم العرق. الإنسانية هي واحدة كما أن الله هو واحد. أجناس البشر بأسرها تشكّل عائلة واحدة. لذلك من المستحيل أن يكون أي إنسان عدواً لأخيه الإنسان الآخر إلى أي دين ينتمي، مؤمنا كان أو غير مؤمن.

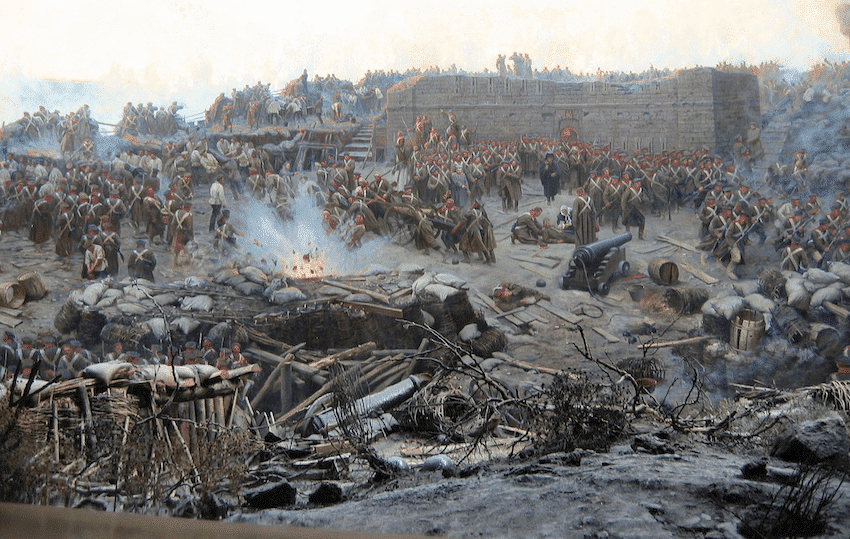

زيارة الرئيس اللبناني إلى موسكو أظهرت دلالات عدّة عن وزن الإرث الثقيل لما كان يعرف باسم “المسألة الشرقية” وهو مصطلح يستخدم لوصف تدخّل الدول العظمى الأوروبيّة في شأن الإمبراطورية العثمانية طوال القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. يتفق المؤرخون على اعتبار تاريخ ولادة أو ظهور هذه الإشكالية الاستراتيجية في عام 1774، وذلك في أعقاب هزيمة العثمانيين أمام جيوش الإمبراطورة الروسية كاترين الثانية وتوقيع “معاهدة كوجك كينارجي” وهي مدينة تقع اليوم في بلغاريا. فبعد هذه الهزيمة المدويّة فقدت الدولة العثمانيّة سيادتها على شبه جزيرة القرم ومساحات شاسعة من بلاد نهر الدانوب. وفرضت المعاهدة على السلطان عبد الحميد الأول بنودا حول حقّ روسيا في حماية المسيحيّين الأرثوذكسيّين (الروم بشكل خاص). ومن ثمّ لعبت فرنسا والنمسا دور الحماية لصالح الجماعات الكاثوليكيّة المختلفة. وبقيت الحال هكذا حتى نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918، وربما بسبب الثورة البولشفية وتفكيك السلطنة العثمانية همد طرح المسألة الشرقية بشكلها الاستراتيجي السابق الذي يستعمل حجّة “حماية الأقليّات المسيحيّة في الشرق”. إذا نظرنا إلى الانتصار العسكري الروسي في سوريا اليوم وتأثير السياسة الروسية فيها هل نستطيع أن نجد أو نسمع صدى لذهنيّة كوجك كينارجي عند البعض في عصرنا؟ شكلت الحالة السورية منذ 2011 عاملاً أساسياً لأطلاق كلام كثير يدل ربما عن مشاريع سياسية تتقنّع بحجج حماية الجماعات الدينية والطائفية ليس من منطلق الدفاع عن حقوق الإنسان ولكن حصريا من منطلق الانتماء إلى هويّة جماعية ما.

من الواضح أن روسيا في عهد الرئيس بوتين لم تفعل الكثير كي تبدّد سوءَ فهم مقاربتها للأوضاع في الشرق الأدنى في إطار سياسة دولة عظمى قائمة على “حماية مسيحيّي الشرق” وهي النسخة المستحدثة لمفهوم “المسألة الشرقية” في القرن التاسع عشر. من وجهة نظر الواقع على الأرض يظلّ الانتصار العسكري الروسي في سوريا محصورا جغرافيا. ولكنه فتح لموسكو على مصراعيه باب الفضاء السياسي الشاسع للدول التي ورثت أجزاء السلطنة العثمانية ومنها لبنان الذي يعاني، بالرغم من تسوية 2016، من كابوس عودة هيمنة النظام البعثي الحاكم في دمشق بينما تتحكّم به هيمنة النفوذ الروسي.

الحجّة المزعومة لحماية الأقليات المسيحية، هي دليل على هذا الطرح وخاصة أنها تلقى صدىً مؤاتيا في بعض الأوساط الغربية الشعبويّة واليمينيّة المتطرّفة التي تقول كم هي قلقة على مصير ما يدعى “مسيحيي الشرق” دون أخذ بعين الاعتبار انتماء هؤلاء البشر إلى دول وطنيّة متعدّدة لها خصوصياتها كلٍ على حدة. لذلك فأن ضمّ سائر الجماعات المسيحيّة تحت عنوان واحد (مسيحيّي الشرق) هو في أحسن الحالات التباس استشراقي. ولكن من الصحيح أيضًا أن سياسات بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة لا تفعل شيئًا لتحسين هذا الوضع وإرساء عدالة المساواة بين جميع مواطنيها. فعلى سبيل المثال لا الحصر إعادة تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تدلّ إلى تلبّد غيوم قاتمة في الأفق.

ولكن في وسط كل هذه الأخطار، هناك واحة الوطن اللبناني الواحد والنهائي لجميع أبنائه كما جاء في وثيقة الطائف والدستور. لبنان الذي ولد عام 1920 والذي عرّف عنه البابا يوحنا بولس الثاني سنة 1997 بأنه “لبنان الرسالة” أي رسالة سلام إلى العالم. والجميع في لبنان يردّد هذا التعبير ويفتخر به دون تبصّر المعنى العميق لهذا المفهوم. لا تتمتّع الدولة اللبنانية بأيّ هوية دينية أو طائفية أو مذهبية كما هي الحال في أكثر من بلد من العالم. أما النظام اللبناني فهو ديموقراطية تتمتّع بشكل من أشكال “علمانية التمييز بين المجالين السياسي والديني” حيث يتعايش النظام القضائي العام مع أنظمة خاصة للطوائف المعترف بها. يبقى كل نائب لبناني ممثلاً للأمة جمعاء حسب ما ورد في الدستور. وهذه الأمة اللبنانيّة تتمتع بوحدة غير قابلة للتجزئة. وهذا ما جاء تماماً في إعلان الأزهر (1 مارس 2017) الذي اعتبر أنّ في كل “دولة وطنيّة دستوريّة” هناك أمّة واحدة تجمع المسيحيّين والمسلمين وغيرهم من انتماءات أخرى كغير المؤمنين الذين ذكرتهم وثيقة أبو ظبي (وثيقة الأخوّة الإنسانية). فرئيس الجمهورية اللبنانية هو حقّا الوجه الأرفع الذي يعبّر عن هذه الوحدة ويضمنها كما أنه الحارس الوحيد لدستور الشعب اللبناني.

لقد تداولت وسائل الاعلام كلاما منسوبا إلى فخامة الرئيس ميشال عون في موسكو شكر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حمايته الدائمة للأقليات المسيحية في الشرق. وهذا أمر يستحق التوقف عنده إن صحّ الخبر. لم تكن رحلة الرئيس اللبناني الماروني الانتماء إلى روسيا رحلة رسمية إلى “قوة عظمى مسيحية أرثوذكسية” من قبل رئيس مسيحي من “مسيحيّي الشرق” بل كانت حصريّاً زيارة رئيس الدولة اللبنانيّة إلى نظيره في دولة صديقة ممثّلاً كل ما تعهّد به في قسمه الدستوري. رئيس الجمهورية اللبنانيّة وأي مسؤول كبير في الدولة هو مجرّد تمام التجريدّ من هوية انتمائه الديني والطائفي عندما يمارس مهامه. وهذا ما يجب ألا ينساه أي مسؤول في الدولة. لذلك عليه أن يتجنّب ممارسة النأي بالنفس تجاه مفهوم المواطنة وأن يعطي أولويّة ما لانتمائه الطائفي.

يتعارض هذا الكلام في موسكو المنسوب إلى رئيس البلاد مع مفهوم ومضمون “رسالة لبنان” التي تكمن في صميم نصّ “إعلان الأزهر للمواطنة والعيش المشترك” الذي أعلنه في القاهرة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيّب في 1 آذار 2017 وقد شارك رسميا في المؤتمر الرئيس اللبناني ميشال عون ممثلا بالوزير بيار رفّول.

علاوة على ذلك فإن “وثيقة الأخوّة الإنسانية” التاريخيّة التي أعلنها في أبو ظبي في 4 شباط 2019 قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيّب تعبّر بكل أمانة عن روح رسالة لبنان إذ تعلن حرفيا كما أشرنا سابقاً: “يجب… التخلّي عن الاستخدام الاقصائي لمصطلح الأقليّات الذي… يمهّد لبذور الفتن”

هذا الكلام يشكّل مسؤولية لكل مواطن لبناني يولي الوفاء لوطنه قبل طائفته حيثما وجد.

acourban@gmail.com