لعل تلك الأكاذيب كانت الشعارات التسويقية التي أراد الآباء المؤسسون لهذا الكيان زرعها في تربة لبنان على أمل أن تحوّلها الممارسات الطويلة الى حقيقة، وهذا فعلاً ما حصل لبضعة عقود من الزمن وخلال السنوات الذهبية للاقتصاد اللبناني في أواسط الستينات من القرن الماضي، ولكن ما لبثت أن تحولت تلك السنوات الذهبية إلى “كابوس” مخيف بسبب ظروف عدة، داخلية وخارجية، أدت في ما بعد إلى انهيار الدولة اللبنانية برمتها كما هو الحال اليوم.

نهار الاثنين الماضي وأثناء عبوري مطار بيروت في رحلة عمل، تم إيقافي من قبل السلطات اللبنانية وتبليغي بوجود مذكرة أمنية بحقي تُجيز لفريقها الأمني حجز أوراقي ومصادرة كل الأجهزة الألكترونية الخاصة بي، على أن أعود إلى منزلي من دون توقيف. بطبيعة الحال وكوني حقوقياً وترعرت في كنف أحد أعمدة القانون والاجتهاد اللبناني والدي القاضي الشريف والصادق، طلبت من الضابط معرفة أسباب تلك المذكرة وإطلاعي على الجهة القضائية التي أعطت الإشارة القانونية للتعدي على حقوقي الدستورية المقدسة، فكان الجواب، “نحن لسنا بحاجة إلى إشارة القضاء، بل نستطيع كضابطة عدلية القيام بهذا الإجراء”.

ورغم دماثة وطيب معاملة الضابط الذي احتجزني، فإن اجتهاده القانوني ينم عن جهل كبير بعمل القانون الذي لا يجيز لأي من السلطات الأمنية أن تقوم بأي عمل أمني ضد أي مواطن لبناني من دون إطلاع النيابة العامة التي تضمن وجود شبهات جرمية بحق المشتبه به وتجيز للضابطة العدلية بأن تتعمق في تحقيقاتها، وهذا ما لم يحصل بطبيعة الحال.

إن هذه الحادثة هي للأسف كمينٌ أمني وليس إجراءً قانونياً لأحد الأجهزة المنوط بها حماية الدستور، كون “المذكرة” المعنية صادرة منذ أكثر من أسبوعين، وهي مدة تمنحني الحق بمعرفة تفاصيلها مسبقاً عبر الهاتف والاستماع إلى أقوالي في مكتب الجهاز المعني كما تقتضي الإجراءات المتبعة. لكن من الواضح أن اليد التي خطّت تلك الوثيقة الأمنية اعتبرت أن حبرها “الرخيص” أقوى من الحبر المستخدم في كتابة الدستور والقوانين اللبنانية، وأن “جهلي المفترض” للقوانين سيسمح لهم بالاطلاع على محادثاتي الهاتفية والتوغل في خصوصياتي العائلية والاجتماعية.

ورفضي التام لتسليم جهازي الهاتف والكومبيوتر الخاصين بي هو نتيجة قناعة شخصية بأن “الفيلم” الذي كان يُفبرك لي هو بسبب مواقفي السياسية الواضحة من سلاح “حزب الله” ومن فساد الطبقة السياسية المتحالفة معه والتي أوصلت البلد إلى قعر القعر، وبأن الشبهة الأمنية الموجهة لي “ظلماً” نابعة من غباء وتوهّم بأن مثل هذا التصرف غير القانوني قد يردعني في المستقبل عن تسمية الأمور بمسمياتها.

والغباء يمتد أيضاً إلى الإقدام على انتهاك حقوقي الدستورية للحصول على معلومات “قيّمة” على أجهزتي الإلكترونية، في حين أنها جميعها منشورة عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعين ومقالتي الأسبوعية بالإنكليزية والعربية وإطلالاتي الإعلامية المتلفزة في قنوات محلية وعالمية، تشدّد كلها على حقيقة مقدسة واحدة، هي أن لا شيء يحمي لبنان غير دولة القانون والمؤسسات وأن سلاح إيران في لبنان وقلة أخلاق وإجرام الطبقة السياسية اللبنانية أديا إلى خراب البصرة، وليس هناك من خيار سوى استعادة سيادة الدولة.

وللقابع في أقبية الظلام والعسس الأمني، أقول إن هاتفي لا يتلقى اتصالات من أرقام مشبوهة كالسياسيين الذين تحميهم بخرقك الدستور، وصوري ونصوصي لا تتضمن إلا كلمة حقيقية واحدة ربما هي أخطر من المؤامرة التي تحيكها أنت لي وللشعب اللبناني الذي يصرخ بأعلى صوته، كفى إجراماً وفساداً، فهو لم يعد يخاف شيئاً سوى المجاعة الآتية بسبب تقاعسكم عن محاسبة المجرمين الحقيقيين وسارقي الرغيف من أفواه الأطفال.

والأهم من ذلك، أن الدستور اللبناني ليس وجهة نظر وعلى المكلفين حمايته عدم تطبيق المبدأ السخيف المتداول، “نفذ الأوامر ثم اعترض” لا سيما عندما يتعلق الأمر بموضوع خرق حقوق الإنسان الذي يحاسب عليه القضاء الدولي.

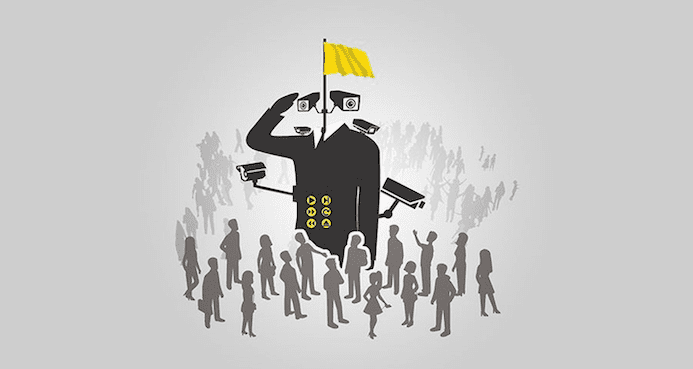

المسألة لم تبدأ ولن تنتهي عندي، وتضامن الأصدقاء والشرفاء من المواطنات والمواطنين اللبنانيين لن يقتصر على “الحمد الله على السلامة” بل سيتسع ويسجل رفضاً قاطعاً لزجنا أكثر فأكثر في بلد بوليسي بامتياز تحت شعار منافق يزعم بأن لبنان منارة الحرية والديموقراطية.

وكل من يرغب في الاستمرار بثقافة “تركيب الأفلام” والتضييق على الحريات العامة، عليه أن يعي أن “فيلمه محروق” وأن الشعب اللبناني قد يكون انسحب ولو مرحلياً من ساحات الثورة لكنه تعهّد مكافحة الفساد والفاسدين بشتى الطرق، وربما اتباع حكمة المثقف جورج أورويل المعادي للفاشية القائلة: “في وقت الخداع يصبح قول الحقيقة عملاً ثوريّاً”.