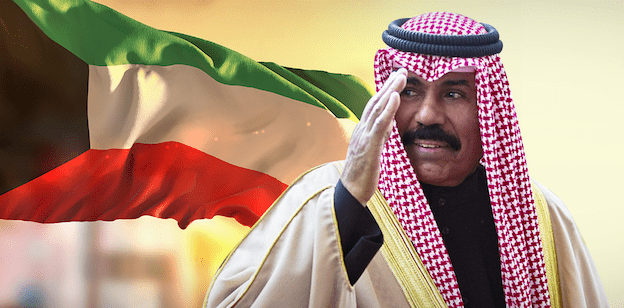

أثار اللقاء المهم الذي جرى بين سمو نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد والرمز الوطني الكويتي الدكتور أحمد الخطيب.. أثار نوعا من الأمل بوجود ضوء في نفق الخروج من مستنقع الإنسداد السياسي الذي تعيشه الكويت في ظل ارتفاع غير مسبوق في وتيرة الفساد المالي.

حيث فتح هذا اللقاء بابَ المشاورات المطلوبة للخروج من عنق الزجاجة، خاصة بين السلطة وبعض رموز المعارضة الوطنية، والولوج في حوارات جادة ومسؤولة يعوّل عليها في تشكيل مشهد سياسي جديد.

وهذا اللقاء المهم انبنى على ثلاثة أمور: الأول هو تراجع السلطة عن مواقفها السابقة الرافضة للقاء الرموز الوطنية لبحث القضايا التي قد يؤول النقاش بشأنها التوصل إلى مخارج للتأزيم السياسي الذي نعيشه. فالسلطة ومنذ الحراك الذي شهدته البلاد في ٢٠١١، أي منذ مطالب الإصلاح السياسي، رفضت الجلوس مع الرموز الوطنية الساعية لتهذيب وتطوير الحياة السياسية في الكويت.

الأمر الثاني هو أن السلطة ممثلة بشخص سمو نائب الأمير وولي العهد، التقت بالرمز الوطني الأبرز المدافع عن مطالب الإصلاح السياسي وعن حراكه ورموزه، وهذا الأمر له دلالاته السياسية التي قد تشير بعضها إلى نية السلطة الاستماع لمطالب الحراك أو لمطالب المعارضة الكويتية فيما يخص موضوع الإصلاح السياسي كمخرج من أزمة الإنسداد السياسي.

الأمر الثالث يتعلق بشخص الدكتور الخطيب، المعروف بمواقفه الثابتة تجاه القضايا السياسية المحلية ودفاعه المستميت عن تطبيق الدستور ومعارضته المباشرة والصريحة لمحاولات الالتفاف على مواده وعلى روح تلك المواد. كذلك وقوفه الواضح والصريح ضد كل صور الفساد السياسي والاقتصادي والمالي حتى لو تطلب ذلك نقد أداء رموز السلطة ونقد آلية عمل السلطة في علاقة ذلك بمواد الدستور.

فالإلتقاء بهذه الشخصية الوطنية البارزة يعني استعداد السلطة للاستماع لنقده المباشر والقوي ولمطالبه الصريحة التي تتجاوز التقيّد ببروتوكولات « العمل السياسي المَشيخي » إن صح التعبير، بل قد يفضي هذا الاستماع إلى نتيجة مفادها أن السلطة على استعداد لتقديم تنازلات سياسية ودستورية من أجل الخروج من مستنقع عدم الاستقرار السياسي.

ولعل أبرز ما يمكن أن يهيمن على مخيلة المراقب السياسي وهو يعيش الأوضاع السياسية المتشنجة من ناحية، ويشاهد الارتفاع التاريخي في وتيرة الفساد المالي من ناحية ثانية، هو توقُّع ظهور “مخارج سياسية ودستورية” لها. ولعل أبرز المخارج التي تُتداول على ألسن العديد من المراقبين، تلك السياسية التي تشير إلى ضرورة تجاوز القوانين المقيّدة للحريات السياسية والاجتماعية والتي أدت إلى سجن وتهجير العديد من المواطنين بإعفائهم من الأحكام القضائية التي تورطوا بها، والعمل على تنظيم مؤتمر وطني يشمل جميع المكونات السياسية والاجتماعية الكويتية لإيجاد حلول لهذا الإنسداد.

أما اللجوء إلى المخارج الدستورية فمن شأنها حسب العديد من المحللين أن تساهم في تطوير الحياة السياسية بما يجعلها تتوافق والديموقراطيات العالمية وأن تحاكي التغيّرات الثورية العلمية التكنولوجية والرقمية التي تشهدها الحياة بشكل عام والتي ساهمت في أن تقفز الحياة من مرحلة قديمة تنتمي إلى تاريخ ما قبل الغزو العراقي للكويت وما قبل سقوط الإتحاد السوفييتي، إلى أخرى جديدة تتطلب قوانين ولوائح تناسب التطورات والتغيرات التي طرأت عليها.

إن ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮﻝ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ مستنقع ﺍﻻﻧﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎسي ﺃﻓﺮﺯ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ، ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ شريطة ﺍﻟﻐﻮﺹ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻩ ﻟﺠﻌﻠﻪ ﻣﻨﻄﻮﻗﺎ ﻭﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ السياسي، ﻭﺍلآخر ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺇﻓﺮﺍﺯﺍﺗﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ/ﺍﻻﺟﺘﻤﺎعية ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺧﻮﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ الإصلاح وﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.

ﻭﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ – ﺃﻱ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ – ﺻُﺪﺭ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺳﺘﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺠﺎﺭﻱ تحوّلات ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺭﻏﻢ ﻣﺮﻭﺭ ستين ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﺎﺳﻴﺎ، ﺃﻡ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎ، ﺃﻡ ﺧﻠﻴﻄﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﻻ ﺑﺪ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻣﺎﺫﺍ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺗﻐﻴّﺮﻫﺎ؟

فاﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻋﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ، ﻭﻻ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ الرئيسية، كتداول ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ عن طريق الأدوات السياسية والدستورية غير العنيفة، وﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ، ﻭﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ.. إن هذا الدستور سيكون ﻓﺎﻗﺪا ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ. وﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، سيحتاج ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻜﻲ ﻳﻮﺍﻛﺐ تغيرات ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. ﺃﻣّﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴّﺮﺍﺕ ﻭﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻪ ﻋﺮﻗﻞ ﺫﻟﻚ، بمعنى أن ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺪﻳﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺗﻌﻄﻴﻼ ﻣﻤﻨﻬﺠﺎ ﻟﻪ، هنا ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻜﺰ الحديث ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ السياسي ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ، بمعنى أننا ﻧﺤﺘﺎﺝ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺍﻙ ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻻ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺍﻙ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ. ﻓﺎﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻠﻮﺭ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ – ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎ – ﻋﺎﺟﺰﺍ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ.

ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ: ﺃﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ، فهل ﻫﻮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴّﺮﺍﺕ ﻭﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻞ؟ ﺃﻡ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴّﺮﺍﺕ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ؟

ﻟﻜﻲ ﻳﺴﻮﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻳﻮﺍﻛﺐ ﺗﻄﻮّﺭﺍت ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺗﻐﻴّﺮﺍﺗﻬﺎ، ﺃﻱ ﻳﻮﺍﻛﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻭﻳﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﻘﻖ ﺁﻣﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻛﺮﺍﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ، ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﻋﺪﺓ، ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺤﺪّﺩ ﻫﻞ ﻳﻮﺍﻛﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ، ﺃﻡ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ:

– ﺃﻥْ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻌﺒّﺮﺍ ﻋﻦ نهج “ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ”، ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻌﺪّد ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻭﺃﻻّ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺒّﺮﺍ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ/ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻓﻜﺮﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻟﺠﺔ الدينية أو الطائفية أو القبلية أو العوائلية. فإنسان اليوم ﻳﺮﻓﺾ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ/الاجتماعي. ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺒّﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻤﻮﺍﺩﻩ ﻭﺭﻭﺣﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﻌﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﻮﺥ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻻﺑﺪ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﺡ ﻋﻼﺟﺎﺕ ﻟﻪ ﻟﺠﻌﻠﻪ ﻣﻌﺒّﺮﺍ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻭﺍﻟﺤﻠﻮﻝ، ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ. ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺪﻫﻤﺎ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺪّﺳﺎت ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ والثوابت ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺅﻯ ﺍﻟﻤﺆﺩﻟﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ/ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺘﺮﻓﺾ أدلجة ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ والقوانين، ﻭﺗﺮﻓﺾ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺗﻀﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎة.

– ﺃﻥْ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﺘﻮﺍﺋﻤﺎ ﻣﻊ ﻏﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴّﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪّﺩ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ، ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴّﺮﺍﺕ، ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍ ﻣﻌﻴﻘﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ. ﻓﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ الحياة الرقمية وحركيّة ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ/ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘّﻘﺪﺓ ﻭﺟﺮﻳﺌﺔ ﻭﻏﺰﻳﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﺜﻞ “ﻟﻤﺎﺫﺍ” ﻭ “ﻛﻴﻒ” ﻭ “ﻫﻞ ﻳﺤﻖ” ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻭﺍﻷﻟﺴﻦ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﻠّﻢ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ، ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴّﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﻴﺔ.

– ﺃﻥْ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺻﻔﻪ “ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ” ﻳﻤﺘﻠﻚ “ﺣﻘﻮﻗﺎ” ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ وأن ﻳﻤﻬّﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﻋﻴّﺔ. فلا بد ﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺮﺣﻠﺔ “ﺍﻟﺮﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺮﻋﻴّﺔ” ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤّﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻔﻬﻮﻡ “ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ” ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺛﻮﺍﺑﺖ ﻭﺃﻋﺮﺍﻑ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ. ﻓﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻻ ﺃﻥ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ “ﻃﺎﻋﺔ” ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻮّﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ “ﺇﺩﺍﺭﺓ” ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ “ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ” ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺷﺆﻭﻧﻬﻢ.

ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ: ﻫﻞ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺩﺳﺘﻮﺭﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻡ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ؟