لفتتني مؤخرا مؤشرات ودلائل بسيطة قد لا تثير الانتباه كثيرا لكنها تحمل دلالة على مشاعر القلق التي بدأت تنتاب “حزب الله” وأمينه العام في علاقتهم مع الجمهور.

فعدا خفوت لغة التهديد المعتادة في خطبهم الرنانة (قطع الرقاب والأيدي ورفع الأصابع…) قبل فلتة “لا تلعبوا بالنار”.. تعليقا على المحكمة الدولية؛ نلاحظ منذ مدة بدء حملة “تسويقية” على وسائط التواصل هدفها تعديل “صورة” نصرالله، التي اقتربت من القداسة، من سلوك البشر الفانين الذين يتمتعون بمشاعر إنسانية وحياة خاصة وتعلق بالأسرة كباقي خلق الله الأسوياء.

أول ما لفت نظري صورة تداولتها وسائط الإعلام منذ أسابيع له يحمل أحد أحفاده مداعبا ومبتسما! استغربت ولم أفهم مناسبة هذه الصورة؟ هل هو أول حفيد مثلا؟ أو ولد بعد جهد؟ هل شفي من مرض عضال؟ أم ماذا؟ ولم الآن تحديدا؟

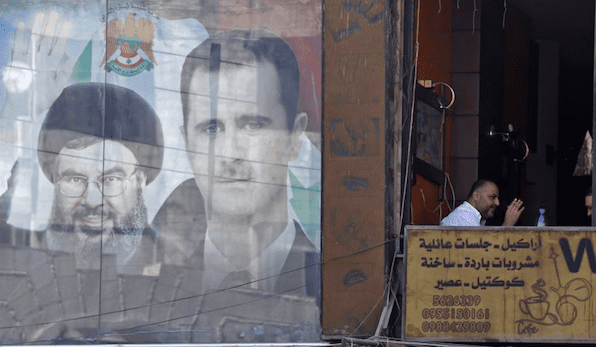

أعادت الصورة إلى ذاكرتي ما قامت به بطانة بشار الأسد ومستشاريه الإعلاميين عند استعانتهم بحرفيين متخصصين وفنيين عالميين للقيام بحملة ترويجية له ولزوجته، حاملة الجنسية البريطانية، الجميلة والجذابة. فقاموا بحملة بمنتهى الذكاء لجعلهما مثال الثنائي العصري الشاب والجذاب الذي سرعان ما تماهى معه الشباب السوري (عاينت ذلك في إحدى المؤتمرات في مطلع الألفية). تم تبييضهما تجاه الجمهور الواسع المحلي والعالمي. بحيث أني سمعت مرة بأذني من صديق ـ من المناضلين القدامى من أجل المواطنية وحقوق الإنسان والنزاهة… ـ عن مدى جمال و”سحر” أسماء، السيدة السورية الأولى، الذي لا يقاوم والأمل الذي يمثلانه لمستقبل سورية.

اقرأ للكاتبة أيضا: قراءة في الثورات العربية: ليست ربيعا ولا شتاء، إنها مرحلة

ناهيك عن الصفحات الملونة التي خصصتها مجلة “فوغ” العالمية لصور “زهرة الصحراء” بفساتينها وأزيائها وماركات حقائبها وأحذيتها ومجوهراتها، المصنعة خصيصا من أجلها.. لكن اندلاع الثورة أحرج المجلة ـ لأن القشرة البراقة تشققت وأظهرت ما تحتها من صدأ؛ فاعتذرت عن الريبورتاج.

والآن نجد استعادة للسيناريو نفسه: تجميل صورة زعيم “حزب الله” وتسويقها؛ “السيد” البطل الذي لا يقهر، الذي طالما افتخر جمهوره بقوته وصلابته، صار المطلوب الآن أنسنته لتقريبه من الجمهور.

فلقد حملت الانتخابات التشريعية الأخيرة بوادر تخلي الجمهور عن الحزب وقائده؛ بعد اصطباغهما بصبغة لون الدم السوري القاني، ناهيك عن دم الشهيد رفيق الحريري ودماء مئات الشباب المقاتل تحت راياتهم.

لذا ومع اقتراب زمن المحاسبة وانكشاف الحقيقة والأدوار، فوجئنا بفيديو يتم تداوله مظهرا القائد يسكب دمعه السخي على الحسين بمناسبة ذكرى عاشوراء، التي سبق أن عاشها عشرات المرات دون الحاجة لأن نشاهد دموعه المدرارة. فتبادل الجمهور الواسع فيديو نصرالله، الذي تكبد الصبر الجميل واحتمل استشهاد ابنه، لكنه انهار هذا العام تحت ثقل ذكرى مقتل الحسين!

ناهيك عن تسريبات، قبل أيام، حول معرفته من أوراق الابن أنه كان يطلق على نفسه لقب أبو حسن!

”وكشف السيد نصر الله عن أنه عرف في ما بعد من الأوراق والوثائق الخاصة بنجله الشهيد هادي ومن وصيته التي أحضروها له، أنه كان يتخذ اسما حركيا له هو “أبو حسن” وقال “قبل شهادته لم أكن أعرف بذلك مطلقا، لأني كنت أخاطبه باسمه هادي. وليس من شك في أن اتخاذه اسمي للتكني به، يؤشر لوجود محبة متبادلة، وخصوصا من قبله تجاهي، لأني كوالد أغمر بمحبتي جميع أبنائي على نحو طبيعي جدا، لكن هادي عندما اختار هذا الاسم للتكني به كان يحاول أن يعطي إشارة ود ومحبة تجاهي، أي تجاه والده”؛ وتبع ذلك بث فيديو جنازة الشهيد للمرة الأولى، كما ورد في مواقع إلكترونية قريبة من “حزب الله”.

لكن لم يحتاج كل ذلك إلى الإعلان الآن؟ أليس من البديهي أن يكون الأب مثالا لابنه؟ ولماذا تحتاج المحبة والمودة المتبادلة بين الأب والابن إلى براهين ووثائق ملموسة كي نتأكد من صدقها؟ ومتى؟ بعد أكثر من 20 عاما على مقتل الابن؟

هل يعني ذلك أن زمن تقبيل الأحذية وفيديوهات الأمهات السعيدات بمقتل أولادهن دفاعا عن أحذية ضباط الأسد وحماة عرشه المحتل مما لا يحصى من الجيوش الأجنبية، قد ولى!

جاء زمن تمويه المأزق الذي بدأ يتكشف أمام أعين الحزب وأمينه العام مع ما يحمله من محاذير. ما يشعرهم على ما يبدو بالحاجة إلى ترميم الصورة التي بدأت تعاني من شروخ عبر استعادة مسحة من الرحمة والإنسانية تقربه من البشر بمشاعرهم وروابطهم العاطفية الطبيعية.

فأن يتجرأ بعض الشيعة على تحديه في عقر الدار سابقة من الأفضل تداركها. فبعد أن كانت الفتوى وحدها تكفي للتعبئة، اضطر هذه المرة إلى المشاركة في الحملة الانتخابية بشكل غير مسبوق مستخدما جميع مهاراته الخطابية والتحريضية ولو كلفه الأمر المخاطرة بحياته أو إظهار صورته الحقيقية كمحرض على المذهبية وكهادم للوحدة الوطنية؛ ضاربا عرض الحائط ادعاءات الاعتدال والوحدة الإسلامية والتسامح والتعدد وما يتبعها من “عدة عمل الاعتدال”.

بهتت هالة “المقاومة” التي جعلته بطلا عربيا وبدأت بالاهتزاز والتفسخ وانفضحت كمجرد بروباغندا وسياسة سمحت بتحقيق حلم إيران الأزلي بالوصول إلى مياه المتوسط.

لقد فضح التورط في سورية اللعبة وكشف جميع الأوراق؛ والجمهور الذي دافع عن مقاومة غايتها تحرير القدس عاين انسحابهم من الجولان وسكوتهم عن الضربات الإسرائيلية المتتالية منذ أشهر طويلة. كما أن الوضع الإيراني الداخلي المتأزم يدفع المسؤولين الإيرانيين إلى إعلان احتلالهم للبنان والعواصم العربية، ما يزيد من إحراج الحزب أمام جمهوره، ناهيك عن مجمل اللبنانيين الذين ظلوا يؤمنون بدور “المقاومة” حتى الأمس القريب. حتى حديثه عن “داعش” بات مكشوفا بعد صفقة الباصات المكيفة.

أما ازدواجية خطابه في لبنان وتجاه جمهوره، الذي ألّبه ضد الدولة وغطى جميع أعماله الخارجة عن القانون، فلم يقدم له “حزب الله” سوى الحروب والمزيد من التردي الاجتماعي والاقتصادي. وعندما بدأ هذا الشارع بالتململ رفع المسؤولية عن نفسه ورماها بوجه الدولة.

لكن هذا الجمهور المستقوي به أصلا، يعرف تمام المعرفة أنه هو الدولة. لذا ترتفع المزيد من الأصوات لتحميله مسؤولية الإهمال والفقر وانسداد الأفق.

ناهيك عن شبهات الفساد التي تطال مسؤولي الحزب بحيث أن جمهوره لم يعد يبرئ منهم جميعهم سوى “السيد” نفسه. هذا دون أن ننسى تناقض شعارات الكرامة والعزة مع الذل والفساد والنفايات التي يغرق فيها المواطن اللبناني وتعرضه لشتى المخاطر الصحية والاقتصادية والبيئية.

من هنا، يدل الخطاب المذهبي الفاضح وتحدي عموم اللبنانيين على تخبط وارتباك “حزب الله” وهو تخبط سيزداد مع الانهيار المالي الذي تعيشه إيران والمتوقع أن يزداد سوءا عندما تشتد العقوبات الأميركية بعد أسابيع.

لكن، هل يعني كل ما سبق الاستنتاج بوجود انقلاب على الحزب وانفضاض من حوله؟

كلا ليس الأمر بهذه البساطة؛ من المبكر انتظار اعتدال الجمهور وانفكاكه عن الحزب، على العكس هناك بوادر إمعان في الصلف والتحدي بعد أن هيّج غرائزه وأخذه إلى أرض التعصب ورفض الآخر والاستقواء عليه. ونعاين الآن آخر التمارين عبر إطلاق اسم مصطفى بدر الدين على أحد شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت، خلال المرحلة الأخيرة من المرافعات في المحكمة الدولية، حيث أشار الادعاء إلى أنه المسؤول الأول في المجموعة التي تولت تنفيذ الجريمة. تقوم بلدية تابعة لـ”حزب الله” بهذه الخطوة، ولو أدى ذلك إلى وصول البلد إلى حافة الهاوية. ربما هذا هو المطلوب؛ تخويف الطرف الآخر وتهديده بالحرب الأهلية لإلزامه بالتسوية. وكأن لسان حال مسؤولي “حزب الله”: “أنا الغريق وما خوفي من البلل!”. يخاف هذا الجمهور الآخر “سواء اللبناني والعربي”، لذا يمعن في إخافتهم ليحمي نفسه.

اقرأ للكاتبة أيضا: في ظل نظام ديمقراطي، هل كانت إيران ستعتدي وتحتل؟

يربط الخوف هذا الجمهور بالحزب، إضافة إلى شبكة المصالح والمنافع الواسعة التي اعتمد فيها على المال الإيراني النظيف. يعرف أن موقفه ضعيف وأعداءه كثر ويحتاج لحماية هذا الحزب بالذات.

هذا مع العلم أن البشر يتماهون مع القوي، فالاستقلالية ليست عملة رائجة. ناهيك عن أن حجم التنازلات السياسية التي تقدمها الأطراف الأخرى الشريكة في السلطة تلجم هذا الجمهور عن العصيان؛ فإذا كانت جميع القوى السياسية تخاف من الحزب وتتنازل له وتنفذ أوامره، كيف سنطلب من المستفيدين الثورة عليه؟

جل ما نطلبه اليوم أن يصمد الطرف السياسي، الذي يزعم أنه سيادي، أمام آخر محطة في رحلة الهيمنة على لبنان قبل ابتلاعه. وضع البلد أخطر وأعمق من أن يشكل موقف جمهور الحزب السلبي منه الحل المنشود. يحتاج هذا الجمهور والجمهور اللبناني عموما إلى زلزال كي يستفيق

monafayad@hotmail.com