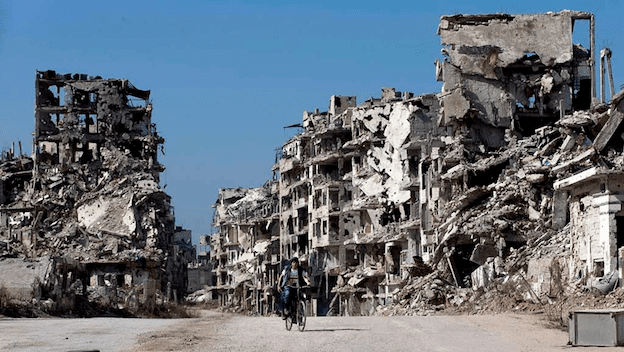

يصعب توصيف الحال التي وصلت إليها بلدنا؛ فالمشهد يزداد قتامةً، وقد أكملت الحرب ما مرّت به سورية من ويلات بعد عقود من الاستبداد.

لعلها من المرات النادرة في التاريخ أن بقيت سلطة بلا أي تغيير، بعد عشر سنوات من مثل هذه الأحداث الجسام التي مرت بها سورية، لا بل إن السلطة هنا تتباهى بثباتها، غافلةً عن أن ذلك قد تم بفعل خارجي وبثمن باهظ، وعلى حساب الجغرافية السورية، وأنها ما زالت تحكم مجتمعًا منهكًا وصل إلى حد المجاعة، باستخدام الوسائل ذاتها؛ أي بطريقة فوقية وأوامرية و”أمنيّة”، في محاولةٍ لجعله أكثر “تجانسًا”، فتزيده انقسامًا وتعمق شروخه. وحتى يُكمل التاريخ تراجيديته، عاد إلينا أخيرًا أحدُ رموز الخراب السوري، وقد هرب أو هُرِّب من حكم قضائي صدر بحقه في فرنسا، وكأنّ العالم كله يسخر منّا، ويزيد من إحباطنا، ويدعونا إلى قبول الهزيمة وشرب الكأس المُرّة، مرة بعد مرة.

وكذلك، كرّست الحربُ والمتحكّمون في مساراتها الأسلوبَ الاستبدادي ذاته، في مناطق عدة من سورية، ولو بدرجات متباينة، ولم تظهر بوادر منظمة لتغيير حقيقي يتجاوز هذه الأسلوب في الحكم. وبالرغم من وضوح الدور الخارجي وأهميته، فإنه لم يكن ليتمدد ويطغى، لولا حالة الأفول الوطنية والقابلية للاحتلال والخضوع، وعدم قدرتنا على بلورة مشروع حقيقي للنهوض على أسس مُقنعة وعصرية، وكأننا نعود إلى دور أتقنه أجدادنا الغساسنة والمناذرة، بين جاريين قويين لطالما استغلا هشاشتنا!

لنبدأ بمن يمكن أن يُطلق عليهم نعت “النخب”، الذين لم يفعلوا شيئًا، طوال عشر سنوات، سوى الدعوة إلى الاجتماعات والتجمعات الفاشلة، من دون إدراك أسباب الفشل، وأن معظمنا من نتاج الواقع السياسي ذاته، ومرضى بفيروس فساده واستبداده، ولا دور مهمًّا يمكن أن نؤديه، لا في الحاضر ولا في المستقبل، اللهم، غير الارتماء في هذا الحضن أو ذاك، متخمين بنرجسية فاضحة، وبكل ما لا يصلح لتغيير حقيقي، شرطه الأساس هو التحلي بخلاف هذه الصفات، وذلك لأن تعطشنا للسلطة يخدم المنظومة السياسية – الدينية القائمة، ويبرر استمرارها. الاستثناءات هنا لا يعتدّ بها، ولا تربة سياسية لنموها في المستقبل المنظور.

أما مجتمعاتنا المُبتلاة والمأزومة، فما زالت تُقدّم لكل مستبد رصيدًا جاهزًا من إرثها، فتسهّل مهمته ليعيد تخصيب هذا الإرث وإنتاجه، وليستمر الجرح النازف في حياة أبنائها من الولادة إلى الممات، فإما أن يخضعوا لمنظومة قيمها المفوَّتة، وإما أن يهربوا من ذواتهم وبيئتهم في مختلف الاتجاهات وإلى مختلف البلدان. ومن لم يُسعفهم الحظ أو الإمكانية، فثمة مهربٌ آخر إلى عالمٍ افتراضي بات الملاذ الوحيد لتحقيق بعض التوازن، ينقلون إليه متاعهم ورغباتهم ليتنفسوا الحياة ويعيشونها على شبه الصورة التي يحلمون بها، وذلك للحفاظ على النزر اليسير من الحرية والإرادة والكرامة، بما أنّ كل القيم السامية في حياتنا مطرودة أو مُطاردة من قبل ثقافة العنف والفساد والاستبداد.

وكون الحل أو اللاحل صار في أيدي الدول المتنفذة في الواقع السوري، فإنه من الواقعية والشجاعة أن نعلن فشلنا في كلّ ما فعلناه حتى الآن، من أجل بلدٍ لم نتفق على صورته، فضاع منّا. ربّما يقود الاعتراف بالفشل إلى التمهيد لظهور بدائل سياسية ما، أو أن يستيقظ الشعب من سباته وخضوعه ليقول كلمته؛ شعب كان يوزع الخيرات على جيرانه، وتحوّل أفراده إلى متسولين يمدّون أيديهم إلى المانحين وأمراء الحرب، من أجل مجرد البقاء على قيد الحياة.

لقد جرت مياه جديدة منذ عشر سنوات، ولم تعد المصطلحات التي سادت في زمن الثورة والحرب صالحة للاستعمال، وصارت كلمتا موالاة ومعارضة مجرد قشور فارغة لا تحمل مدلولاتها. ومن نافل القول الاعتراف بأن أحدًا لم ينتصر، وأن سورية لن تعود كما كانت، ولن تُحكم بالطريقة التي يحلم بها المستبدون، وبأنها محكومة بتوازنات إقليمية – دولية، من الصعب تحديد مآلاتها في الوقت الراهن.

أمر واحد يمكن أن يُنقذ سورية؛ اجتماع إرادة أغلبية السوريين للعيش معًا في ظلّ دستور جديد، لا يتسلل منه طامعون جدد إلى السلطة، التي ستكون تشريفًا يُمنح لنخبٍ وطنية جديدة متفانية في خدمة شعبها، تقرأ الأحداث من منظور أكثر واقعيةً، وتتمتع شخصياتها بالنزاهة وبدرجة مقبولة من التمثيل، الأمر الذي تتضاءل احتمالاته مع مرور الوقت، لصالح استمرار الواقع الحالي وتكريسه بما يناسب مصالح الدول المتدخلة، لتلاقي سورية مصير يوغسلافيا في أحسن الأحوال!

- د. منير شحود كاتب سوري، دكتور في الطب، دكتوراه فلسفة في الطب، فُصل ومُنع من التعليم في الجامعات لأسباب سياسية، مؤلف ومترجم عدد من الكتب.