وبينما كشفت “وثيقة الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي الأميركي” التي صدرت عن البيت الأبيض، وتصريحات جو بايدن وأنتوني بلينكن عن التوجهات الأميركية حيال التحالفات والشراكة مع الأوروبيين ضد “الأنظمة السلطوية” (المقصود توحيد الغرب ضد الصين وروسيا)، أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي استراتيجية متماسكة وواضحة إزاء العلاقة مع واشنطن بل تتسم السياسات بالتشتت وغلبة المصلحة الوطنية إذ أن ألمانيا اللاعب الاقتصادي الكبير تبدو حريصة جدا على صيانة علاقاتها التجارية وخاصة مع الصين، أما فرنسا التي تنادي باستقلالية القرار الأوروبي، فتصر على عدم التبعية لإملاءات واشنطن مع إبداء ارتياحها للتمكن من الإحاطة بمواقف بايدن على عكس ما كانت عليه مواقف دونالد ترامب.

بالرغم من عدم وجود لفتة خاصة في استراتيجية واشنطن عن دور أوروبي فاعل في التوازنات الدولية، بل مجرد دور ضمن شبكة التحالفات الأميركية طبقا لرؤية واشنطن، وبالرغم من أن العديد من الدول الأوروبية ما زالت تنظر إلى الولايات المتحدة بأنها شريك غير موثوق به بعد ترامب، يبدو أن خيبة الأمل أخذت تراود الأوروبيين لأنهم بالغوا في الرهان على التحولات الايجابية مع بايدن. ومن الواضح أنه بسبب انشغال الإدارة بمشاكل الداخل وخاصة أزمة كورونا وكذلك بسبب التجاذب القائم مع بكين وموسكو، لم تنل العلاقات بين ضفتي الأطلسي نصيبها من الاهتمام ولم تكن من الأولويات. لكن في زمن كورونا والتواصل الدبلوماسي عن بعد بتقنية الفيديو، دعا الجانب الأوروبي الرئيس بايدن لكي يكون ضيف شرف القمة الأوروبية (25 و26 مارس) وهذه هي المرة الأولى منذ الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2009 التي يُدعى فيها رئيس أميركي إلى اجتماع الدول السبع والعشرين. بالطبع، كان البعد الرمزي قويا للدلالة بشكل نهائي على طيّ صفحة التدهور الذي شهدته العلاقات عبر الأطلسي خلال حقبة ترامب.

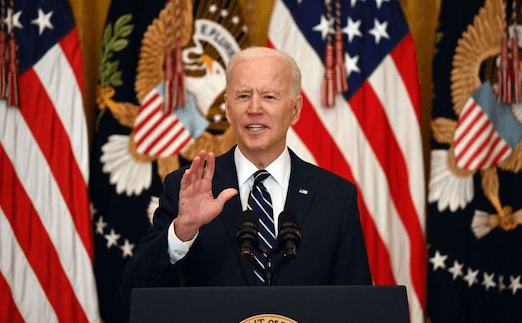

كان خطاب بايدن قصيرا جدا ودام حوالي ربع ساعة. وكانت القيم المشتركة بين أوروبا والولايات المتحدة هي الخيط المشترك لكلماته. وقال إنه نظرا إلى أن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ديمقراطيات ليبرالية تهتم بالكرامة الإنسانية وحرية التعبير، فسيكون بإمكانهما أن يكونا ‘شركاء’ في القضايا الرئيسة مثل مكافحة كوفيد أو المناخ أو الاقتصاد أو حتى الأمن، مع الإضافة إلى الاستعداد للتعاون في الاقتصاد والتجارة”. لكن تلميحه إلى هدنة من أربعة أشهر في الصراع بين إيرباص وبوينغ يؤكد على التنافسية بين القطبين الأميركي والأوروبي وأنه في الرحلة نحو عالم متعدد الأقطاب ليس من البديهي استمرار التناغم الأميركي – الأوروبي.

يعتقد الدبلوماسي الأميركي المخضرم ريتشارد هاس والبروفسور شارلز كوبخان في دراسة حديثة لهما في “فورين أفيرز” أن “النظام الليبرالي الذي قاده الغرب، والذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، لا يستطيع أن يرسخ الاستقرار العالمي في القرن الحادي والعشرين”. ويحذر الباحثان من خطر كبير لاحتدام الصراعات والحروب نظرا إلى “تنافس القوى العظمى حول الهرمية والأيديولوجية لإيجاد سبيل فعال لنظام دولي مستقبلي”. وخلال هذا المسار الانتقالي المعقد فشلت القوى الغربية الأكثر تقدما من الناحيتين العلمية والاقتصادية في مواجهة جائحة كورونا عند انطلاقها بسبب نهج إدارة ترامب (وهناك احتمال الدور السلبي لمجموعات الضغط ولوبيات شركات الأدوية والصيدلة) وعدم وجود استراتيجية استباقية أوروبية. وبينما تنجح واشنطن في بداية عهد بايدن في سباق اللقاح، تتأخر أوروبا وتتذرع بأنها صدّرت نصف إنتاجها إلى الخارج كي تستر عورات فشل استراتيجيات التطعيم في دولها.

يكشف هذا المثال حول كورونا عن تراجع الاتحاد الأوروبي في المعادلة الدولية الجديدة إزاء الصين وروسيا وصعود قوى إقليمية منافسة، ويتفاقم التراجع مع “النهج الأميركي الفوقي” الذي لا يعامل الأوروبيين كحلفاء موثوقين بل وفق برمجة تلائم المصالح الأميركية. وقد أكد الرئيس الأميركي في خطاب بروكسيل على “الحاجة إلى تواصل مستمر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تركيا وجنوب القوقاز وأوروبا الشرقية ودول البلقان الغربية”، مبديا نفس الرغبة في التعاون بشأن روسيا والتركيز على “منافسة” الصين و”التحدي” الذي تطرحه على المدى الطويل. واللافت أن بايدن أنهى خطابه عن المواجهة بين الديمقراطيات و”الأنظمة الاستبدادية”، لكنه لم يذكر الملف النووي الإيراني وقضايا الشرق الأوسط في معرض كلامه عن التعاون الأميركي – الأوروبي وكأنه يحدد خارطة طريق عمل الشركاء حسب التوقيت الأميركي.

في خضم موجة “حرب باردة” بشكل جديد مع الصين، وتوترات مستمرة مع روسيا لا يبدو التركيز على مفهوم “الغرب” كافيا لإعادة الروح إلى أحلاف الحرب الباردة القديمة إذ أن بايدن، في تصريحاته الأولى، أصر على “القيادة” الأميركية التي ستعود. لكن العالم قد تغير، وفي البيئة متعددة الأقطاب الناشئة، يكثر التساؤل ما إذا كانت للأوروبيين مصلحة حقيقية في أن يكونوا مجرد ملحق لقطب أميركي مهيمن. أما المستشارة أنجيلا ميركل التي تتاجر بلادها كثيرا مع الصين، وتختلف مع واشنطن حول موضوع خط الغاز الشمالي الآتي من روسيا، فتبدو أكثر حذرا. وتعيد التذكير بأن الاتحاد الأوروبي قد اختار السيادة الاستراتيجية، بما في ذلك مقابل بكين. ولكن التركيز الألماني على السيادة الاقتصادية والتركيز الفرنسي على الاستقلال الاستراتيجي والسياسي والعسكري لا يترجمان بنهج أوروبي فعال ومشترك.

يردد الثنائي بايدن – بلينكن أن العالم سيكون أكثر أمنا وأكثر عدلا بفضل تعاون الولايات المتحدة وأوروبا (وفي ذلك تلميح لعدم تمتع أوروبا بقرارها الذاتي واستقلاليتها) ولكن في نفس الأسبوع نعت بايدن بوتين بالقاتل، واحتدم التوتر الأميركي – الصيني وتحركت تجارب الصواريخ الكورية الشمالية… وبينما حشدت الولايات المتحدة حلفاءها في آسيا لإعادة التوازن إلى النفوذ الصيني، وتنسق مع أوروبا لفرض عقوبات ضد المسؤولين الصينيين المتهمين باضطهاد الأويغور، يسود الشعور أن هناك إحياء لـ”الكتلة الغربية”. في المقابل، عندما يلتقي وزيرا الخارجية الصيني والروسي، كما حدث، فإن “الغطرسة الغربية” هو ما يدفعهما إلى التحالف من أجل “تجنب الضربات”.

الأوروبيون منقسمون بين ارتياحهم لإيجاد شريك أميركي (خاصة لبعض الذين شعروا بتخلي دونالد ترامب عنهم) ورغبتهم المعلنة في الاستقلال الاستراتيجي. بالطبع، تختلف درجة الحماس الأوروبي لمفهوم الحكم الذاتي الاستراتيجي من بلد إلى آخر، وحتى داخل البلد نفسه، كما هو الحال في ألمانيا؛ ولكن هذا هو على أي حال منحى الارتباك الأوروبي في هذه المرحلة.

في حقبة المواجهة الأميركية المتزايدة مع الصين تجد أوروبا نفسها في مأزق. في السر، لا يريد القادة الأوروبيون أن يجدوا أنفسهم متورطين في “حرب باردة”. كان توقيع اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين في ديسمبر الماضي، تحت الرئاسة الألمانية، علامة على هذه الرغبة في الحكم الذاتي.

ستحدد التوترات الدولية القوية ما إذا كانت أوروبا تميل أكثر نحو الوحدة أم الاستقلالية.

khattarwahid@yahoo.fr