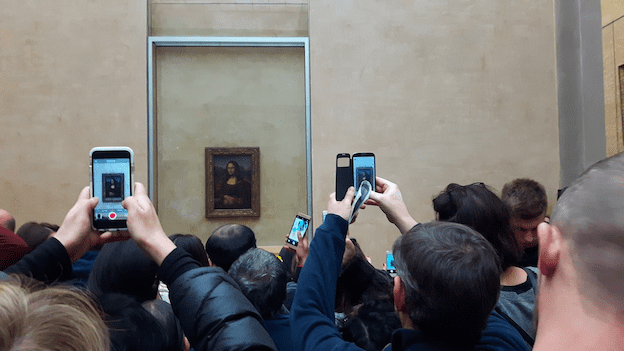

حين تقترب من بوّابة متحف اللوفر الداخلية في باريس ستجد سهما يدلّك إلى المكان الذي تُعرض فيه لوحة “موناليزا” للرسّام ليوناردو دافينشي، وكأنّ ليس في المتحف سواها، أو لا مقصد للزائر غير هذه اللوحة الذائعة الصيت. وما إن تصل إلى القاعة الصغيرة التي تحتوي اللوحة حتى تفاجا بحجم ازدحام النّاس حولها، وجميعهم يمسكون بهواتف جوّالة يلتقطون بها صور “سيلفي” مع صاحبة الابتسامة الموصوفة بالغامضة. هم لم يشاهدوا هذه الابتسامة ولم يتأملوها أو يفحصوها، وإنما سمعوا وقرأوا عنها، وهذا يكفي لالتقاط صورة معها للتباهي في وسائل التواصل الاجتماعي بأنهم زاروا اللوحة.

إذا سنحت لك الفرصة وزرت المتحف أكثر من خمس مرّات فإنّك في كل مرّة ستجد نفسك وسط أجساد محاصِرة للوحة، في اكتظاظ هائل لا يسمح أبدا بلحظة تأمل، فتكتفي بتلويحة من بعيد، برؤية أولئك المتحلّقين حولها بدلا منها، تتخيّل مشاعرها وهي محاطة بكل هذا الضجيج والروائح، وتظنّها تغمز لك غير مبالية بكل من حولها، فتفكّر بكتابة مقال عن غمزة الموناليزا التي لم يكتشفها أحد.

هذا نصيبك الذي ستخرج به، إذ لم يعد هناك، في ظلّ هذا الضجيج، من يرى اللوحة أو يكتشف فيها أي ملامح جمالية، بل إنّ الزوّار لم يروا تلك الأعمال العظيمة المعلّقة والمنتصبة بجوارها وفي مختلف أجنحة المتحف الكبير. مع هذا يخرج كل واحد منهم وهو يقول إنّ الموناليزا كانت تنظر إليه وحده، أو إنّها كانت تبتسم له بحياء.

قبل سنة قام شاب بتلطيخ زجاج اللوحة المصفّح بمعجون “كيك” بهدف تنبيه الناس، كما قيل حينها، إلى مخاطر تلوث البيئة، فيما لا ينفصل السلوك الذي قام به عن هذا التلوث، إذ استهدف لوحة يعدّها العالم أيقونة عصر النهضة ورمز جمالياته.

وكما نعلم أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي تتعرّض فيها لوحة أو عمل فني للاعتداء، فهناك من قام بذلك لأسباب نفسيّة أو تفاعلية مثلما حدث مع تمثال “الرحمة” لمايكل أنجلو إذ ضربه أحد الزوّار بكاميرته بعد أن تأثر من مشاهدته له، وقام آخرون بحجب أجزاء من لوحات بطلاء ظنا منهم أنها تقدّم صورا خليعة، وفي بعض المدن العربية يحصل الاعتداء مباشرة بسكّين، أو مطواة، وقد يكون هذا الاعتداء مجلبا للكثير من الضجيج.

فعادة ما يتتبع الناس كل ما هو مثير وملفت، وأتذكّر مقالا للكاتب المصري حسين أحمد أمين نشره في مجلة “المصوّر”، منتصف ثمانينات القرن الماضي، أعلن فيه مسؤوليته عن حدث وقع وقتها في القاهرة، وجاء فيه أنّه زار معرضا لأحد أصدقائه الفنّانين فوجده في الصالة وحيدا بلا زوّار رغم توجيهه الدعوة لكثيرين، وفي أثناء الحديث وبينما هما عند باب الصالة، رفع ابن أحمد أمين صوته: “أتريد الناس أن يزوروا معرضك وأنت ترسم نساء عاريات؟ أترسم نساء عاريات في مدينة الألف مئذنة؟”، وظلّ يكرّر العبارة فيما الفنّان مستغرب يطالبه بالهدوء، حتى انتبه إليه أشخاص عابرون فسألوه عن مكان هذه اللوحات، ليأتي آخرون بعدهم، إلى أن سُمع صوت في داخل الصالة يصرخ: الله أكبر، الله أكبر… فعرفوا أنّه قد خدش إحدى اللوحات بمطواة ليزداد الهرج في وقت كان فيه مرتادو سينما مجاورة يخرجون بأعداد كبيرة ويتوجّهون إلى صالة عرض اللوحات مما دعا البوليس إلى تنظيم الزوّار في طابور طويل بعد أن قبض على الشخص الذي خدش اللوحة. وهكذا اتصل الفنّان (الذي لم أعد أذكر اسمه)، في وقت متأخر من الليل، مناديا حسين:” يا قوّة الله” ، ليخبره بعدد الزوّار المهول وحجم مبيعات اللوحات وأبرزها اللوحة المخدوشة التي بيعت بثمن كبير.

وإذا كانت هذه الردود الانفعالية تصبح مجلبة لشهرة الفنّان واللوحة، إلا أنها تبقى بمثابة فرقعة إعلامية سرعان ما تنطفئ، وقد حصلت الموناليزا على الكثير من هذه الفرقعات، فلا يمر وقت دون أن نسمع عن تحليل أو اكتشاف جديد في اللوحة، فتارة يقولون إنّها سيّدة من علية القوم وتارة يكتشفون من تسريحة شعرها أنّها سيئة السمعة ولقيطة، وكان يقال إنّ دافنشي بقي يرسمها طول حياته فيما قالت دراسات جديدة إنّه رسمها في جلسة واحدة، وذهبت تصريحات إلى أن الموناليزا ليست هي موناليزا دافينشي، وهكذا دواليك، حتى إن هناك معارض أقيمت على ذكراها أو تأثرا بها. ورأينا فنانين قلّدوا الموناليزا برسوم جريئة وكاريكاتورية، بل وساخرة وتهجّمية أحيانا وأشهر تلك اللوحات ما قام به الفنّان مارسيل دو شامب الذي رسمها عام 1919 بشارب ولحية، كما رُسمت وهي مُنقّبة أو محجّبة على الطريقة الإسلامية، أو تأكل “منجا” أو تلحس “آيس كريم” أو تمدّ لسانها وتغمز، وكتب الشاعر اليمني عبدالكريم الرّازحي قصيدة وصفها فيها بالعجوز الشمطاء، الشبيهة بالساحرة المعروفة في اليمن باسم “الصّيَاد”؛ وأظن أن بعض هؤلاء لم يروا اللوحة جيّدا بسبب هذا التلوث، أو الضجيج، الذي حولها ولهذا جاءت انطباعاتهم على هذا النحو.