:

الأول

وفي لحظة، تتكشف شمسٌ جديدة في عنان السماء. بارقٌ يشعل الشوق إلى عالم جديد. لم ترصدها أعين، بل لاحت لقلب روح حائر. نفس ترفل مهزومة، في دنيا مضطربة، جائرة، تقمش في جنباتها عن بارقة أمل. يترقب صاحبُها ولود نجم، وينشد بغير وجوم عالَمًا أفضل.

* * *

هاتفني “أمير فهيم كيرياكوس” يطلب أن أمُرّ عليه بالمنزل لأمر ضروري. حينما اخترق رنين الهاتف فراغ الغرفة، مددت يدي مسرعًا، فأخرست صوت المذيع القادم من التلفاز، حتى أستطيع تبين كلماته المقتضبة. كان أمير يحادثني بصوت خافت، كأنه يفضي إليَّ بسرّ لم يبح به لسواي. بعد برهة، وجدتني أمد يدي المرتعشة لأضع السماعة مكانها من جديد، وأنا أعدل مجلسي على المقعد المجاور لمنضدة الهاتف. كبشتُ بتلقائية الجريدة التي كنت أتصفحها، إلا أنني أدركت مقدار ما فقدت من تركيز فيما كنت أقرأه، بعد تلك الزوبعة الوجيزة التي عصفت بكياني. شعاع الشمس القادم من الشرفة، والساقط فوق السجادة المفروشة أمامي، غاب. انطفأ فجأة.

غمامة شتوية لا بد تمر الآن في سماء الإسكندرية.

في الحقيقة، لم أدر سببًا لاتصاله بي، إذ لم نتواصل لسنوات، أربع أو خمس بالتحديد، حتى جاءتني تلك المكالمة المختصرة. المذيع ما يزال يتحدث خلال التليفزيون الذي أخرسته. نفس درجة الانفعال المصطنعة التي سئمتها. وجدتني أجول بذاكرتي بين مقاهي وسط البلد السكندرية، أتابع مشاهد مقابلاتي القديمة مع أمير.

حين لاقيته للمرَّة الأولى، أيامًا بعد اندلاع أولى شرارات الثورة، في بداية عام 2011، مباشرة بعد أحداث يناير، كان حاله مريب. أمير مريض بلا شك؛ يعاني من رؤية خيالات وهمية، وهو يصدقها مع الأسف. يقولون عنها هلاوس بصرية، كما أعلمني خاله، صديقي القديم “الدكتور رمزي شحاتة”، الطبيب النفسي، والمهاجر إلى الولايات المتحدة منذ عقود. كان الدكتور رمزي قد اتصل بي مبديًّا قلقه على ابن أخته، عند علمه بنشوب الثورة في مصر، فطلب مني ملحًا الذهاب لرؤيته وطمأنته عليه، وأملى عليَّ عنوانه.

بالرغم من برودة شتاء الإسكندرية المعتاد، ذهبت لرؤية المدعوّ أمير هذا بشقته بحي “كليوباترا الحمامات”. دلَّني بواب العمارة إلى شقته، بل وصعد معي ليتأكد من سلامة أمير، فيما بدا لي، إذ كنتُ غريبًا عن المكان.

تعجبت أكثر عندما رأيت أمير لأول وهلة؛ كان يقف كمثل خيال المآتة وهو في ملابسه الداخلية رغم برودة الجو، وساقه الملفوفة في أسطوانة الجبس المتسخ، والشعر الأشعث، والذقن النابت، وهو منتصب أمامنا ـ البواب وأنا ـ عند مدخل الشقة، معتليًّا أوراق صحف صفراء قديمة متناثرة فوق أرضية الشقة، مغطاة بوسخ فضلات حمام وريشه. ومن حوله لمحت عشرات، بل ربما مئات الحمامات بدون مبالغة، تملأ الشقة حركة دؤوبة، كأن الأرض تميد بكليّتها من تحت قدميه العاريتين. كانت أصابع قدمه اليمنى القذرة تطل من فتحة الجبس، ورائحة كريهة تفوح منه أو من داخل الشقة.

قلتُ له إن خاله الدكتور رمزي أرسلني لأطمئن عليه، فأومأ وإن تسمرت عيناه السوداوان الخابيتان فوق لا شيء للحظات، ثم غاص إلى داخل الكهف الذي أطل من فوهته. وبينما كنت أنتظره بالخارج يومها، حين غاب ليرتدي ملابسه، لمحت لوحات زيتية ذات ألوان صارخة، مركونة بإهمال حول أرضية الغرفة مسنودة إلى الجدران. أذكر أنه قد جال بخاطري لحظتها التساؤل إن كان “عم محمود” البواب قد صعد معي ليطمئن على سلامة أمير، أم إنه قصد أن يحميني أنا منه.

عبر لقاءاتنا المتعددة وقتها، حكى لي بحميّة عن ملاكه الحارس، الذي كان يتراءى له، في صورة امرأة تدعى “رينا”، شديدة الشبه بزوجته “دينا”، تلك التي كان يسخر منها دائمًا. استغرقني بعض الوقت لأميّز بين رينا ودينا، حتى اعتدت التشابه المريب بين اسميهما. وقص عليَّ ما كان من أبيه حين علم منه بأمر زيارات رينا المفاجئة له، واختفائها غير المتوقع عنه، وكيف اعتبرها أبوه مسوسًا شيطانية. ثم ما كان منه إلا أن أخذه لزيارة الشماس ميخائيل لإخراج تلك الشياطين، لكنه لم يفلح في مساعدته. حينئذ اصطحبه أبوه إلى دير “العذراء مريم” بأسيوط، لمقابلة راهب هناك يدعى إيليا، رشحه له الشماس ميخائيل؛ وكيف أنه صلى فوق رأسه فخرج شيطان من أنفه، الذي نزف قليلًا، ثم توقف بعدها عن رؤية الخيالات وسماع الأصوات التي كانت قد حالت بينه وبين المذاكرة والاستعداد للامتحانات.

وقصَّ عليَّ أيضًا عن تجربته مع تعاطي الحشيش، حتى تم حجْزه لأيام ـ عنوة ـ في غرفة بعيادة “الدكتور مصطفى” لعلاج الإدمان بالإسكندرية. ثم شرع يحكي لي عن هجرته لسنوات إلى الولايات المتحدة مع زوجته دينا، وتعرّفه على أهلها المهاجرين، وعن علاجه بمصحة نفسية هناك، توقفت بعدها ظهورات رينا له حين كان هناك. ثم حكى لي عن عودته إلى الإسكندرية ليبحث عن رينا التي افتقدها، وعن وجوده في “كنيسة القديسين” بسيدي بشر التي فُجرت ليلة رأس السنة من عام 2010، وعن تسبب الانفجار في كسر ساقه وتجبيرهم لها، قبل أن ألقاه بأسابيع قلائل. ثم حكى لي عن حث زوجته دينا له، بعدها بأيام معدودات، على النزول إلى الشارع ومشاركته في الثورة يوم اندلعت في الخامس والعشرين من يناير 2011، ثم عزوفه عنها حين نادوا بها: “إسلامية، إسلامية”.

وفسر لي أخيرًا سر وجود كل هذا الحمام في شقته؛ إذ كانت رينا لا تظهر له إلا في وجود حمام من حولها، ولمَّا كانت قد غابت عنه لفترة، ولم تعد تظهر له، قرر استدعاءها بالحمام، الذي ظل يجمعه في شقته حتى تعود رينا وتظهر له من جديد.

ظللت أستمع إليه لأيام، مشدوهًا بتلك الحكايات الفريدة، التي كان يقصها بحماسة وتلقائية جذبتني إليه. ثم انفجرت في وجهي قنبلة عصفت بي وقتها، حين اتضح لي أن أمير كان يختلق كل هذه الحكايا، وأنه كان أعزب، لم يتزوج قط لا من دينا ولا من غيرها. أعلمني بكل هذا عم محمود البواب بعفوية بعد أيام من تعارفنا، وفهمت من كلام الدكتور رمزي ـ صديقي ـ أن أمير كان يعاني من مرض نفسي، دعاه فصامًا أو شيئًا من هذا القبيل، وهو المعروف أيضًا بالشيزوفرانيا. دفعه ذاك المرض إلى تخيل شخصيات من حوله، يراها هو حقيقية، لا شك في وجودها لديه، ولكن ـ بالطبع ـ لا يقدر على رؤيتها سواه.

الأهم هو أني لم أكن أخشى لقاءات أمير المتعددة، بالرغم من مظهره المريب وتصرفاته المشبوهة، حتى انتهى من قص حكاياته، قبل أن أدرك بعدها أن معظمها متخيل بسبب مرضه. ولكن أعترفُ بتغير مشاعري نحوه بعد معرفتي باختلاقه تلك الحكايا. منذ أول لقاء بيننا، ظل أمير يلاحقني بالمكالمات لنلتقي، ولست أنكر انفعالي بقَصِّه حينها، فصرنا نتقابل، وهو يروي وأنا أنصت له. وما إن انتهى من سرد الحكايات، حتى انطفأت عيناه فجأة، وغابت عنهما الشعلة المتقدة التي كانت تدفعه إلى اللقاء بي، والحديث معي. ولكنني ـ في الوقت ذاته ـ أعترف بأنني أصبت بإحباط شديد، حين علمت باختلاقه كل تلك الأكاذيب، حتى عندما علمت بأمر مرضه فيما بعد. لم أستوعب أبدًا ـ وما زلت إلى الآن ـ مقدرته على الكذب بمثل هذه المهارة. بل وعزوتها إلى رغبته في السخرية مني أنا شخصيًّا، والتهكم من سذاجتي التي حملتني على تصديقه، كأي عجوز أشيب، ضاعت مع الوقت حدة ذكائه، وخبا اتقاد ذهنه، فبات فريسة سهلة للاستهزاء به. لم تفلح كل محاولات صديقي الدكتور رمزي، وتفاسيره الطبية المعقدة، في أن تقنعني بالعدول عن رأيي ذاك، وإبدال مشاعري نحوه. فلمَّا كف أمير عن ملاحقتي برغبته المستعرة للقائي، تنفست الصعداء، ولم أحاول أبدًا من ناحيتي الاتصال به. لست أنكر أن عقلي كان يعود بي أحيانًا لأعايش تفاصيل قصة من قصص أمير العجيبة. ولا أنفي أني كنت أتساءل عن أثر كل تلك الاضطرابات السياسية المتلاحقة التي كانت تجابهنا كل يوم، عليه. كنت قد فهمت من خاله الدكتور رمزي، أن تلك الارتباكات من شأنها أن تؤثر سلبًا في حالته الصحية. ولكنّ الدكتور رمزي توقَف عن الاتصال بي قبل بضعة سنوات، فتوقفت تبعا لذلك عن إبداء قلقي بصدد أمير، حتى وإن كان ذلك بيني وبين نفسي.

لذلك جاءت مكالمته القصيرة تلك، على نحو مفاجئ لي، فاضطربت، وجعلت أنظر نحو الجريدة بين يديَّ، بينما كان ذهني يسترجع بعضًا من تلك الذكريات، وأنا أتدارس في نفسي ما أنوي أن أفعله بشأنها.

في الحقيقة، كان لتلك الأيام العصيبة التي مرت بي منذ اندلاع الثورة، أعظم الأثر على حالتي الصحية والنفسية. لم أنزل إلى الشارع في يناير، ربما لأنني احتسبتها هوجة، مثل سابقاتها من الوقفات الاحتجاجية العديدة. وربما، لم أشارك لانشغالي بحكاية أمير الذي ظهر فجأة في حياتي، واستغرق كل وقتي، حتى بعد أن تحولَت بالفعل إلى ثورة شعبية عارمة. عدم الاستقرار، وغياب الاحساس بالأمان، وكثرة الأخبار عن أعمال العنف والبلطجة، اجتاحتني. ووصلت تلك البلايا إلى حيّنا الهادئ، فسُرقت سيارتي الفيات 128 المتواضعة، من أمام رصيف عمارتنا. ذهبت إلى قسم الشرطة لأشتكي، فضحك الضابط، وطلب مني أن أحمد ربنا على خسارتي المتواضعة، بالمقارنة مع الآخرين. أذكر عودتي إلى المنزل خائبًا يومها، أسوأ حالًا مما كنت عليه حين ذهبت.

أدى بي هذا كله إلى أن أهرم عشرات السنين خلال تلك السنوات الأربع الفائتة. صار خروجي من شقتي شحيحًا، وطالت ساعات متابعتي الأخبار، والبرامج الحوارية على شاشة التليفزيون، بينما قلَّت قراءاتي الأدبية، أو ثمة غيرها من القراءات التي كانت تستهويني. حتى الطعام، صرت غير مقبل عليه، أقتصر في تناوله على وجوب الأكل، وليس استجابة لشهية فقدتها مع الوقت، فصارت بضعة من اللقيمات بديلة لوجبات كاملة في معظم الأوقات. ومع مرور الأيام بدأ الوزن يقل، وتجاعيد الوجه تتعمق، وأصبحت الحركة أصعب، حتى اضطررت أن أبتاع عصا للاتكاء عليه، إذا ما خرجت إلى الشارع لأشتري شيئًا.

ولكنني نزلت إلى الشارع يوم 30 يونيو، بعدها بنحو عامين، لأشارك في استعادة البلد من قبضة جماعة “الإخوان المسلمين”، التي كادت أن تخنقه.

ولست أنكر أني كنت أجول ببصري بين جموع البشر الثائرة، أبحث بينهم عن أمير كيرياكوس، لعلي أجده أخيرًا، بعد أن انقطعت كل أخباره عني. ومع ذلك، وبالرغم من نزولي عدة أيام، لم أفلح في العثور عليه. وتفكرت للحظات في أن أتجه إلى شقته بحي كليوباترا، ولكن سرعان ما انتزعت عني تلك الأفكار، ولم أسمح لها بأن تؤدي بي إلى أن أفتح صندوق الثعابين ذاك مجددًا.

لم أقدر أن أحدد ما إذا كان باستطاعتي أن ألقي بنفسي مجددًا إلى قلب عوالم أمير الغرائبية. ثم ما أدراني كم بلغ به المرض خلال تلك السنوات المضطربة، إذا كانت قد أثرت عليَّ، على مثل هذا النحو، والحال أني لم أكن أعاني من مرض قبل حلولها. وتساءلت ـ بيني وبين نفسي ـ إن لم يكن أجدر بي أن أتصل بالدكتور رمزي لأطمئن على أمير من خلاله، قبل أن أبادر إلى لقائه. ولكنني سرعان ما تراجعت عن هذه الفكرة، إذ من الممكن أن أستثير قلق صديقي المعلَّق هناك بمهجره الأمريكي، على قريبه، لاسيما أنه لم يكن قد اتصل به مؤخرًا.

تراقص العنوان الرئيسي أمامي ساخرًا: “رئيس الوزراء يتعهد بضبط الأسعار وإعادة الأمن إلى الشارع”. كم من تصريح، بل وكم من رئيس وزراء جاءوا ورحلوا خلال تلك السنوات القلائل؟ طويت الصحيفة بعناية ووضعتها بجواري على المنضدة الصغيرة بجانب التليفون، ثم قمت وأنا أتساءل هل أذهب إلى مقابلة أمير كما طلب مني؟ وهممت واقفًا، وذهبت لأُعِد فنجان قهوة، يعينني على التفكير في ذلك الأمر.

فتحت ضلفتيّ الشرفة التي لم أقربها منذ أشهر الصيف، وفوجئت بكمّ التراب الذي علا أرضيّتها. ولكنني ـ على غير العادة ـ لم أكترث له، بل نفضت بعضًا منه من فوق سطح المقعد الوحيد، وجلست أستدفئ تحت غمرة من أشعة شمس الشتاء السكندري، وأنا أرشف متمهلًا من فنجان القهوة الذي جهزته لتوّي. أعادني صراخ المؤذن، عبر مكبر الصوت المثبت بشرفة بالبناية المواجهة، إلى الواقع. كنت قد سرحت أتذكر مجلسنا في هذه الشرفة نفسها، مع زوجتي رحمها الله، وكيف كنا نفند خلالها مشاكل الكون برمته، ونحلها من موضعنا هنا، حول أكواب القهوة في الصباح بعد الإفطار، يوم الجمعة، أو الشاي بعد الغروب والاستيقاظ من القيلولة في أيام العمل. مددت أصابعي المرتعشة فوق خدي، لأمسح دمعة انزلقت رغمًا مني.

دلفت مجددًا إلى الصالة، تطوف عيناي بأرجائها الصامتة. الأريكة الوحيدة تقبع حزينة بين مقعدين، يفضح بهتان كسوتها، عمر طاقم الجلوس العتيق. فوق الحائط من وراء الأريكة تطل صورة زفافنا، بألوانها الرمادية المتعددة الدرجات التي يدعونها مجازًا صورًا أبيض وأسود، رغم ندرة هذين اللونين بالذات فيها؛ أقف أنا إلى يمين الصورة مرتديًا زي البحرية المصرية، وإلى يميني “ثريا” ـ رحمها الله ـ مبتسمة بعينيها العسليتين وشفتيها المصبوغتين بأحمر الشفاه، الذي جعلهما تبدوان بلون رمادي غامق، في الصورة الحالمة ذات الإطار الفضي. ماتزال صورة المذيع فوق شاشة التليفزيون، يتحدث بجدية زائفة، بينما كنتُ قد أخرست الصوت منذ تلقيت مكالمة أمير. ترى ماذا قال طيلة تلك المدة، وهل فاتني الكثير خلال ذاك المونولوج الأبكم؟ اتجهت نحو التلفاز فكمشت زره وأطفأته.

ثم التفتّ من جديد نحو ثريا، أسألها بعفوية عما تقترح أن أفعله بشأن مكالمة أمير. تلك كانت عادتي منذ تزوجنا، ولم أنقطع عن ممارستها بعد رحيلها. حقيقيُّ (صحيح) أنني لم أعد أسمع ردها، ولكني صرت أشعر به فور أنتهي من سؤالها. لم يبق لي من أسأله في هذه الدنيا. سافر من سافر، ورحل من رحل، ولم يتبق سوى المعارف الذين لا تجمعني بهم إلا المآتم والأفراح القليلة التي يدعونني إليها. لست نادمًا على أي حال لأنني تزوجت من ثريا، حتى عندما أدركنا مبكرًا بأنها عاقر، بل وشككت مرارًا في أنها ربما كانت قد تواطأت مع الطبيب، ليخفي عني كوني أنا السبب في عدم إنجابنا. ولكني لم أجرؤ أبدًا أن أواجهها بتلك الأفكار، لأنني ببساطة لم أقو على تحمل الحقيقة، إذا ما كانت كذلك، كما كان يعن لي أحيانًا.

ومع مشقة عدم الإنجاب، وتغيب الأبناء بضجيجهم وفرحتهم عن محيط أسرتنا الصغيرة، فإنني أزعم بأنني قضيت معها أفضل سني عمري، إلى أن أصيبت بمرض السرطان اللعين، الذي أودى بحياتها خلال بضعة أشهر. حدث ذلك نحو عامين قبل ثورة يناير، حين التقيت بأمير.

شعرت لحظتها بأن ثريا كانت تحثني على رؤية أمير مجددًا. لعل أمور حياتي تتحسن بعض الشيء. ولعلي أجد في لقائه ما يكسر من ملل هذه الأيام الثقيلة المتعاقبة. لعله يصير الابن الذي لم أحظ به، فتخصب أيامي الجدباء وتورق.

لسعة برد تسللت إلى جسدي العجوز، فنهضت وأحكمت إغلاق ضلفتيّ الشرفة. ولكن القشعريرة ظلت تلازمني. اتجهت نحو غرفة النوم، ثم عدت إلى الصالة بالروب الصوفي، وأحكمت حزامه حول وسطي، وسحبَت يدي طرفه وشددته فوق صدري، وأنا أربت برفق فوق موضع القلب، كأنني أطمئن نفسي بأني ما زلت قادرًا على مجابهة شطحات أمير، مهما حاول.

رفعت عينيّ مجددًا نحو ثريا، وكأنني أتحقق من ردها على تساؤلي.

لكن ما حدث ليلتها كان بالفعل من أعجب ما رأيت؛ أذكر أنني شاهدت ثريا تنزلق من إطار اللوحة المعلقة على الحائط، ثم تهبط ببطء شديد حتى استقرت على الأريكة أسفل الصورة. الشكل هو نفس الشكل، بل وحتى فستان الزفاف هو نفسه، وكذلك الشعر المنفوش أسفل الطرحة، والوجه الشاب اللامع المشدود، والابتسامة هي ذاتها وأحمر الشفاه هو ذاته وقد بدا رماديا غامقا أيضا، إذ احتفظت ثريا الجالسة أمامي بألوان الصورة الأبيض والأسود.

بحركة لا إرادية مني، رسمت علامة الصليب فوق جبهتي وصدري وكتفيّ وأنا أتمتم:

“باسم الصليب، باسم الصليب..”

وإذا بثريا تنفعل جالسة، وتنتشر الألوان فجأة لتتبدل ألوان الصورة بدرجاتها البيضاء والرمادية والسوداء، فتعود لتنبض بالحياة أمامي وهي تقول:

“ما لك يا عاطف؟ لكأنك رأيت عفريتًا!”

أشحتُ بوجهي بعيدًا عن الأريكة ولم أردّ.

“بركاتك يا شيخ أمير!”

طرأ لي أنني من فرط تفكيري بشأن زيارته المرتقبة، واسترجاعي لما كان من ذكرياتي معه، قد التبستني تهيؤاته، حتى صرت أرى، بل وأسمع صوت ثريا وهي توبخني:

“شرب القهوة هذا، سيجعلك تسهر الليل بطوله ولن تنام! كم حذرتك من القهوة، ولكنك عنيد!”

رجع بي صوتها القادم من فوق الأريكة، من استرسال أفكاري. ولكني لم أجرؤ أن أتلفت لعلي أجدها جالسة فوقها، فتتأكد خيالاتي، ويتأكد اختلال أفكاري. آثرت السلامة، فقمت، وتوجهت حسيسًا إلى حجرة النوم، موقنًا بأن ليلتي سوف تكون بالفعل طويلة، وأنا أهمس لنفسي مجددًا خشية أن تسمعني ثريا:

“باسم الصليب، باسم الصليب!”

فأتى صوتها يتبعني:

“سامعاك يا عاطف!”

دلفت إلى الحجرة وأضأت النور، ثم أغلقت الباب خلفي بتأن. اتجهت مباشرة نحو السرير دون أن أخلع عني الروب. جلست إلى حافة المخدع نحو ساعة أو اثنتين، بينما عيناي مثبتتين فوق مقبض الباب، منتظرًا أن يتحرك في لحظة وتدخل ثريا.

شعرت أخيرًا بالتعب، فانسللت بظهري زاحفًا حتى لامست الوسادة. سندتُ مؤخرة رأسي إلى لوح السرير، ولكن ثريا كانت محقة؛ حالت القهوة دون أن أستغرق في النوم، رغم الإجهاد.

ظللت أحملق نحو الحائط المواجه بطول الليل، بينما أسترق كل حين نظرة نحو الباب متوقعًا أن تدلف ثريا. ولكن في النهاية غلبني النعاس ولا شك، إذ أفقت لأجد ضوء الشمس قد تغلب على ضياء المصباح المتدلي من السقف.

بسرعة قمت واتجهت نحو حجرة الجلوس، فوجدت ثريا قد عادت إلى ألوانها البيضاء والرمادية والسوداء، وسكنت بجانب صورتي، داخل البرواز الفضي على الحائط فوق الأريكة.

* * * *

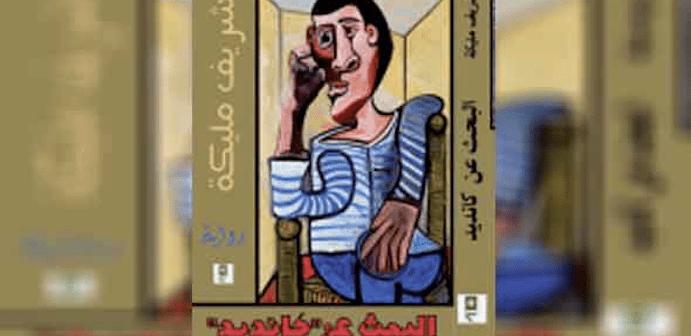

*الدكتور شريف مليكة، شاعر وكاتب وطبيب مصري من مواليد 1958، يقيم في الولايات المتحدة. يكتب في الشعر والقصص القصيرة والروايات. وله حتى الآن أربع دواوين شعرية بالعامية المصرية، وثلاث مجموعات قصصية، وسبع روايات أحدثها رواية “دعوة فرح” الصادرة عن دار العين للنشر في عام 2019.