مراسلة «الفيغارو» في بيروت: دلفين مينوي

وصل متردّد الخطى، محدب الظهر، وعيناه تفضحان ذعره. في ممرّات « محطة شارل حلو » للباصات، على مدخل العاصمة اللبنانية، تسمّر أمام الباص الذاهب إلى وجهة غير مكتوبة على اليافطات، بل يتهامس بها الناس وكأنها نذير شرّ: «الرقّة».

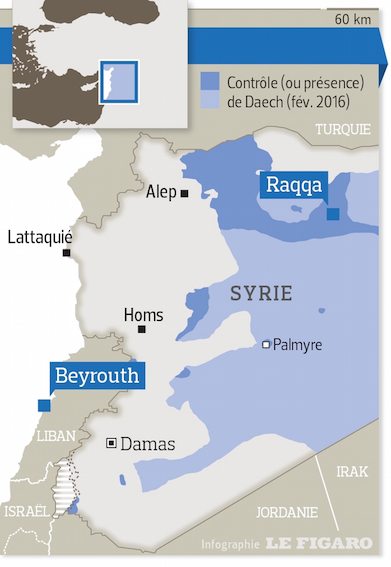

في الماضي، كان هنالك عدد كبير من الرحلات نحو المدينة السورية التي باتت الآن تخضع لـ »الدولة الإسلامية »، أما اليوم فهنالك رحلة واحدة يومياً. رحلة عذاب خطرة، من ساحل المتوسط إلى المدينة التي أعلنها « الخليفة » أبو بكر البغدادي عاصمةً له. ويندر عدد السوريين المقيمين في لبنان الذين يغامرون- مثل « محمد »، وهذا اسم مستعار- بالسفر إلى مدينتهم. « أنا ذاهب دون أن أكون متأكداً من العودة إلى بيروت. اليوم، أقفلت « داعش » كل المخارج من الرقّة »، يقول لنا البيطار السوري هامساً، وهو يحمل حزمةّ على كتفه. وقد اكتفى بتذكرة ذهاب، قائلاً: « زوجتي وأبنائي هناك. يجب أن أتوجّه لرؤيتهم. ما كسبته من مال هنا يكفي لإطعامهم. لم أزرهم منذ ثمانية أشهر ». والواقع أننا لم نلاحظ لحيته للوهلة الأولى. ولكن بائع التذاكر يقول لنا: « مثل معظم المسافرين، فهو لم يحلق ذقنه منذ أيام حتى لا يتعرّض له الجهاديون. اللحية إجبارية هناك ».

خلف زجاج كشك التذاكر، كانت الساعة تشير إلى الخامسة والنصف بعد الظهر. باص الرقّة، المتوقف أمام كشك التذاكر، ينبغي أن ينطلق خلال ٣٠ دقيقة. وقبل الصعود إلى الباص، يدخّن ٣ مسافرين آخرين سجائرهم الأخيرة بعصبية، فالسجائر ممنوعة في « الرقة ». وتعبّر وجوههم الجامدة عما لا تقوله كلماتهم. « أنظروا إلى عيونهم: كأنهم مصابون بالشلل. كأنهم يستعدون للصعود إلى منصّة الإعدام »، يقول لنا بائع التذاكر. وهو نفسه من « الرقّة » ولكنه انقطع عنها كلياً، ولذا فهو يثرثر أكثر من الركاب: « إنها رحلة مليئة بالعقبات. فحينما يجتاز الركاب منطقة خاضعة للنظام، يكونون تحت رحمة شبّيحته الراغبين في سلبهم ما يحملونه. وحينما يدخلون منطقة « داعش »، يصبحون تحت رحمة الأوامر الدينية الصارمة. ولكن الخطر يمكن أن يأتي من السماء كذلك، مع كل الضربات الجوية التي تتعرض لها المنطقة ».

« لا أعرف إذا كنت سأعود حيّاً »!

إنه سباق ضد الموت يقوم به « أبو حسن »- وعمره ٣٥ عاماً قضى ١٥ منها خلف مقود الباص- ثلاث مرات في الأسبوع. وكان هذا السائق قد وصل إلى بيروت في الرابعة صباحاً قبل يوم واحد. وهو الآن يستعد للعودة إلى مدينة الجهاديين. وقد شاهد كل شيء، وعاش كل شيء، منذ أن استولى الجهاديون على المدينة في سنة ٢٠١٣. « في الماضي، كانت الرحلة تستغرق بين ٤ و٦ ساعات. الآن، يمكن أن تصل إلى ٢٤ ساعة. نمرّ بدمشق، ثم تدمر، قبل الوصول إلى الرقّة. وخلال الرحلة كلها نجتاز ٢٠ حاجز تفتيش »، يقول هامساً. خلفه يتنصّت المسافرون لكلماته. وقد تجمّع المتفرّجون أمام الباص العتيق.. في هذا الجمهور، يصعب التمييز بين عملاء النظام السوري ومقاتلي « داعش » المتوجهين إلى « الرقة ». فبعد خمس سنوات على بدء الإنتفاضة، وعلى الحرب، فقد تبدّدت الثقة التي كان المتمردون يتقاسمونها.

يطلب منا « أبو حسن »، بصوت خفيض، أن نتبعه إلى زاوية منعزلة. وعلى بعد أمتار قليلة يفتح باب باص آخر متوقف تحت جسر شارل حلو. إنه مكان مناسب ليقول لنا ما لا يريد الإفصاح عنه أمام الآخرين: « حينما نصل إلى تدمر، إلى أول حاجز لـ »داعش »، نشعر كأننا وصلنا إلى بلدٍ آخر. قبل الإقتراب من الحاحز أوقف الباص: تضع المسافرات عبايات سوداء وتغطين وجوههن بالنقاب. وبدورهم، يرتدي الرجال سراويل قصيرة تصل إلى ما فوق الركبة، مثل ملابس الطالبان. أما أنا، فأوقف الموسيقى، وأرش العطر لكي أغطي على روائح النيكوتين ». ويستفيد الركاب من هذا التوقف القصير ليقوموا، كذلك، بمحو أية صور « غير مرغوبة » من هواتفهم النقالة:صور نساء غير محجّبات، أو فيديوهات، أو نصوص سياسية. ويقول هامساً: « في أحد المرات، قام جهادي بفحص هاتف أحد المسافرين. فوجد صورة التقطها المسافر لنفسه، وهو طالب أدب عربي في بيروت. وعلى كتفيه راية المعارضة المدنية السورية. أمره الجهادي بالنزول من الباص، وعلمت لاحقاً أنهم قطعوا رأسه. كان عمره ٢٢ سنة ».

« النزول إلى الجحيم »

يتنازع سائق الباص الرعب والرغبة في الحديث، ولكنه يستأنف روايته: « في إحدى المرات، وصلت إلى منطقة « داعش » حينما كانت الطائرات تلقى قنابلها. طائرات فرنسية، أ أميركية، أو روسية. لا نعرف من يلقي القنابل. قدت الباص بسرعة جنونية، وصلت أحياناً إلى ١٧٠ كيلومتر في الساعة. أما الركاب فظلوا صامتين، مثل الأموات ». يخفض أبو حسن رأسه، ويستطرد: « في إحدى المرات، كنت على أقود الباص على الطريق السريع، بسرعة عادية. فجأة، شاهدت أمامي شخصاً أشار لي بالتوقّف. كان ذلك حاجزاً لـ »داعش ». صعد إلى الباص وقام بتفتيش كل الركاب. بعد انتهائه من التفتيش، أقلعت بالباص مجدداً. ولم نجتز ١٠ أمتار حتى سمعنا دويّ انفجار هائل. فقد انقض صاروخ على الحاجز.. في مؤخرة الباص كانت النساء تولولن، والأطفال يبكون. لقد نجونا بمعجزة. فلو تآخرنا لبضع ثواني، لكنا بين الأموات ». يتوقّف أبو حسن، وينظر إلى ساعته- لم يبقَ له سوى ١٥ دقيقة قبل الإنطلاق- ثم يُكمل: « لم تكن تلك نهاية الكابوس: فعلى بُعد ٢٠٠ متر وقعنا على حاجز آخر لـ »داعش ». وقد أشار لنا أحد العناصر بالتوقّف. ولكنني أصبت بالذكر، وقلت لنفسي: سوف يستخدمنا كدروع بشرية ضد الغارات الجوية. فضغطت على دواسة السرعة، وقدت الباص هارباً بدون تفكير ».

عند الوصول إلى « الرقة »، يبدأ النزول إلى الجحيم: « لا يحق للنساء، المحجّبات من الرأس إلى الأقدام، أن تخرجن إلى الشارع بدون « محرّم ». وعدا السجائر، فالبنطلونات التي تلتصق بالجسم ممنوعة على الرجال. ويتعرض المخالفون للضرب بالكرباج. وقد شهدت إعدام معارضين سياسيين في ساحة عامة بحجة أنهما من « الكفار ». وحينما تحل ساعة الصلاة، فإن مطوّعة « داعش » يجوبون المدينة على متن سيارات « بيك أب » عليها مكبرات صوت. وهم يعتقلون المتجولين في الشوارع، ويسوقونهم بالقوة إلى الصلاة ».

يفتح أبو حسن هاتفه ويطلعنا على بضع صورة عائلية: « هذا أبي »، يقول عن صورة تُظهر كهلاً يرتدي جلابة، لحيته رمادية، وعلى رأسه كوفية. ثم صورة أخرى لرجل أنيق يرتدي بدلة غربية، وله شوارب. ويضيف: « هذا أبي، أيضاً.. قبل داعش »! وفي صورة أخرى، نرى إمرأة سورية موشحة بالسواد وبين أيديها ثلاثة أطفال صغار. « هذه زوجتي وأولادي. إنهم يعيشون في قرية تخضع لـ »داعش ». ثم تتوقف أصابع السائق على صورة أخرى: صورة إمرأة شقراء جميلة، على شفتيها لون أحمر، وترتدي فستان دنتيل أبيض. ويقول السائق: « هذه زوجتي في يوم زفافنا… لكن الدنيا تغيّرت الآن »، يقول عابساً.

بعد الإنصات إلى ما أخبرنا به، كان صعباً علينا أن نفهم ما الذي يدفعه للعودة إلى « الجحيم ». ولكنه يقول: قدّمت استقالتي مرتين. ولكن يستحيل ان أجد عملاً آخر ». فبوجود ١،٢ مليون لاجئ سوري- من أصل ٥ ملايين شخص- لم يعد باستطاعة لبنان أن يوفّر أعملاً لكل القادمين الجدد. ولا يستطيع « أبو حسن » أن ينقل أسرته إلى بلاد الأرز، لأن « داعش » عزّزت رقابتها على المناطق الخاضعة لها في سوريا: « تم قطع الإنترنيت. وفي بعض القرى، تم نزع أنتينات إلتقاط برامج التلفزيون ». وترافق ذلك مع تعزيز الحواجز على نقاط الخروج من « الرقة ». « الخروج من الرقة مرهون بالحصول على ترخيص تصدره لجنة الإنضباط في داعش، بحضور شاهدين ». يستخرج « أبو حسن » ورقة كان يخبئها في جيبه: وثيقة عليها خاتم الدولة الإسلامية. « إن تراخيص الخروج هذه محددة زمنياً: ولا يُسمح بالخروج إلا لأسباب طبية أو لحضور عزاء، وذلك لفترة لا تتجاوزو ١٥ يوماً في الغالب ». إن صديقه، الذي يبيع الآن التذاكر للمسافرين، نجح في الشهر الماضي في إخراج زوجته وأطفاله بصعوبة بالغة حينما تذرّع بضرورة معالجة الكلى في مستشفى بدمشق. وما أن وصل إلى دمشق، حتى سارع بالتوجّه إلى بيروت. ولكن العواقب خطيرة جداً: « فسيقومون بمصادرة ما تملك، وسيعتقلون أقاربك.

جثة في صندوق الأمتعة

يعلي أبو حسن ظهره. يوشّر له أحد زملائه من بعيد للعودة إلى باصّه. الساعة الآن ١٨:٣٠. حانت ساحة الرحيل. « عدد الركاب يتناقص من يوم لآخر. لذا نؤخر قليلاً ساعة الرحيل »، يقول لنا السائق الآخر. أمام شباك بيع التذاكر نجد الوجوه نفسها، ومعها آخرون: عشرة أشخاص ينتظرون للسفر إلى الرقّة، أو إلى دمشق، أو إلى نواحي حلب. يتشاور الجميع في ما بينهم. يقرّرون بالإجماع أن يجمعوا ركاب ٣ باصات في باصٍ واحد، باص دمشق. يبتسم أبو حسن. لقد كَسِبَ بضع ساعات راحة إضافية.. والحقيقة أنه كسب بضع دقائق.. يرن هاتفه. يُبلغه المتحدث ان صديقاً سوريا كان يعمل في ورشة بناء سقط، ومات. غداً، سيكون على « أبو حسن » أن يضع الجثة في صندوق الأمتعة، لكي تُدفن في « الرقّة ». في الباص المتوجّه إلى « الدولة الإسلامية »، حتى التوابيت يحق لها الذهاب في رحلة ليس بعدها إياب. ويعلق السائق: « الموت لا يتركنا لحظة ».

الأصل الفرنسي:

Beyrouth-Raqqa, le bus de la peur