|

إستماع

Getting your Trinity Audio player ready...

|

يقول الرائع “حسن” في آخر المقابلة التالية “..”لكنني موافق أيضا على أن الأسماء التي لا تزال تلمع في فضاء الرواية هي ذاتها التي كتبت الحرب في إبّانها.” تحية لـ”كلية التربية” العظيمة (التي تستحق “رواية”) التي جمعت حسن داود، ومحمد العبدالله، وجبّور الدويهي، وبول شاول، وحمزة عبّود، وشوقي بزيع، وعقل العويط، وأنطوان سيف، وعصام خليفة ورالف غضبان، وأنا متأكد انني نسيت كثيرين ممن يستحقون الذِكر والتقدير! كان ذلك في الزمن السابق على طاغية “القرداحة” ووريثِهِ “الحزبلّو” السيء الذِكر!

بيار عقل

*

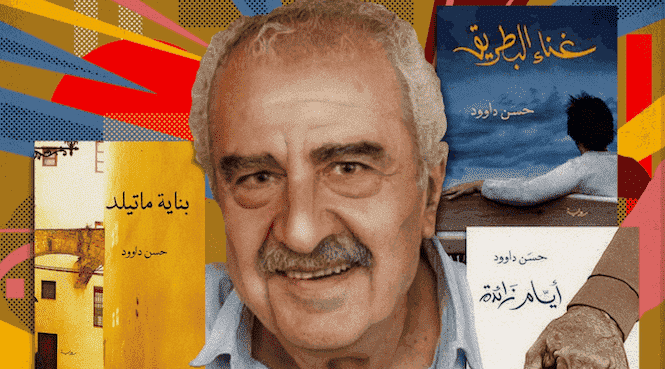

منذ روايته الأولى “بناية ماتيلد”، اهتدى الكاتب اللبناني حسن داوود إلى أسلوبه كاملا تقريبا. من هناك بدأت نبرته المتباطئة في السرد، وعنايته بالتفاصيل، ومقاربته للمجريات من زاوية نظر مختلفة، ومحاولته المستمرة في خلق بِطانة داخلية لقماشة كل مشهد أو حدث في أعماله.

نشر صاحب “غناء البطريق” رواياتٍ عديدة، وتُرجم الكثير منها إلى لغات أجنبية، ولكنه لا يزال مدينا لتلك الرواية الأولى التي بدت بيانا روائيا شخصيا، وبدا صاحبها يحفر ويتوسع سرديا وأسلوبيا في الموضع نفسه. القارئ نفسه لم يعد يتوقع من داوود كتابة سريعة تمر بدون حمولة أدبية كافية أو بدون أن تخضع فيها الشخصيات والوقائع والسياقات إلى كتابة ثانية. كأن الهدف هو إنجاز “قطعة أدبية” وليس كتابة ما يدور في داخل الرواية فقط.

لمناسبة مرور أربعين سنة على ظهور روايته الأولى، كان هذا الحوار الذي ينطلق من تلك البداية للإضاءة على مجمل تجربته الروائية.

لنبدأ الحوار من حقيقة مرور 40 سنة على صدور روايتك الأولى “بناية ماتيلد”. ماذا يعني لك هذا، ولماذا التصقت هذه الرواية تحديدا بك، فهي تكاد تكون المعادل الأدبي لاسمك، كأن حسن داوود هو بناية ماتيلد؟

لا أرى أنني أنا من يجب عليه الإجابة عن هذا السؤال. ذاك لأن التصاق هذه الرواية باسمي لا يعود إليّ، بل لتقديرٍ أرساه آخرون. المكانة التي تُعطى للرواية تأتي غالبا من الآخرين وليس من كاتبها، وما يدلّ إلى ذلك في أحيان هو أن بعض الروايات تشكّل الوعي بها بعد رحيل كتّابها. في ما خصّ معرفتي بما تعنيه “بناية ماتيلد”، أقول إنني، من وقت صدورها، راحت تُرسم لي، ككاتب، خصائص لم أكن على دراية بها. من ذلك مثلا أنني لم أكن أعلم أنني “كاتب مكان”. هذا عرفته من المقالات التي نشرت في الصحافة إثر صدور الرواية. كما لم أكن أعلم أنني، بوصفي لحياة ساكني البناية وعلاقات بعضهم ببعض، أن في ذلك تصنيفا لمدى قربهم أو انفصالهم من المدينة، وماذا يعني ذلك. ودائما كنت أتفاجأ إذ ينفتح من قراءة تلك الرواية باب جديد. في أثناء ما كنت أكتبه، كنت دائم التساؤل إن كنت أقترب من كتابة رواية، أعني إن كنت سأتمكن من إنجاز عمل روائي حقيقي. هذا لأقول إنني لم أكن متحكّما بما أكتب ولا مدركا إلى أين سأنتهي به.

أحسب أن الكاتب ينتظر بدء تداول عمله ليعرف ماذا كتب. يتعلّق ذلك، على وجه الخصوص، بعمله الأول. بل إن ذلك يسري، بنسبة أقلّ، على كل ما سيصدره لاحقا، إذ أن الخبرة لن تفيد كثيرا هنا. علينا أن ننتظر ماذا سيقول القراء إذن لنعرف ماذا كتبنا. ومن هذا رحت أتساءل لماذا بقيت “بناية ماتيلد” حاضرة رغم انقضاء أربعين سنة على صدورها، ولماذا رافقت المعرفة بها كلَّ كتاب أصدرته من بعدها. إجابات كثيرة كانت تأتيني من ذلك، مشوّشة أو غير حاسمة على الأغلب، بنتيجة أنني أكون بذلك قد وضعت نفسي في مكان أولئك الآخرين.

الكتابة والتذكّر

تقول إنك كتبت هذه الرواية كأنك كنت تتذكر. هل يُفهم من هذا أن إنجاز الرواية كان سهلا، والتأليف فيها قليلا؟

كنت أتذكّر، لكن ليس التذكّر الذي يُستدعى فيحضر. قبيل شروعي بالكتابة كان الحنين إلى زمن عيشنا في تلك البناية يملأ نهاراتي. كان ذلك ملاذا من الخوف والقلق من الحرب التي، آنذاك، كانت تذكّر، في كل لحظة، أنها قائمة بتلك الضراوة. كنت أعود إلى زمن نبيهة الشيباني جارتنا، ومدام لور أيضا، وعايدة التي تسكن في الطابق الرابع تحتنا. لأصدقائي الأقربين كنت أقول، مبالغا ربما، أنني أعيش في الماضي ثماني ساعات كل يوم. هكذا بدأت الكتابة، مُهيمَنا عليّ من ذاك العالم الذي كنت غادرته قبل عشرين عاما. أما في ما يتعلّق بكتابته فينبغي إدخال أشياء كثيرة على ذاك الإرث (التذكّر) ما دام أن الكتابة الساعية إلى أن تكون أدبا لن تكتفي بالعاطفة والحنين وحدهما. كان في ذلك قدر من التأليف، لكن التأليف غير الشاق. التأليف السلس الذي منه مثلا إختراع أفعال وأوصاف لم أشاهدها أبدا تحدث، مثل أن يقف عمّي، في أثناء نزوله المسرع على الدرج، ويبدأ بملاكمة الهواء بادئا تمرينه على الملاكمة قبل الوصول إلى النادي. كان ذلك تأليفا، أو اختراعا أحيانا وصفه الصديق الشاعر عباس بيضون آنذاك، في مقال له عن “بناية ماتيلد”، بأنه “تخييل للذاكرة”.

هل تعود إلى قراءتها وتصفّحها أحيانا، وماذا تجد فيها؟ هل يخطر لك أن تعيد كتابة أو صياغة صفحات منها مثلا أو أن تتوسع أو تختصر في اتجاه ما؟

أتذكّر أني كنت أقرأها فيما كنت أكتبها. أقصد أنني كنت، بعد قراءة ما كتبته، الذي لن يتعدى الثلاثمئة كلمة، أعيد قراءته بما يتعدّى مراجعته أو تصحيح أخطاء محتملة فيه. كنت أقرأه للاستمتاع به، وبأني أنا كاتبه. بعد ذلك، في ما تلا من السنوات الكثيرة، لم أعد إلى الرواية قارئا لها، أو لبعض ما فيها. ربما أعود إلى تذكّرها، أعني تذكّر مشاهد منها، وبعض جمل حفظتها من بينها ما كان عليّ أن أجيب به عن أسئلة تعلّقت ببعضها مثل “حين وقفتُ على الشرفة الخلفية التي لعمّتي”. كثيرا ما سُئلت عن هذه الصياغة من قبل آخرين كان رأيهم أنه كان من الأصحّ أن أقول “حين وقفت على شرفة عمتي الخلفية”. لم يعجبني ذلك التصحيح، لأنه عادي وهالك من كثرة التكرار. ثم أن ذلك الاقتراب من الحكي العادي الذي في جملتي فيه قدر من الأُلفة.

أما إن كان خطر لي أن أعيد صياغة صفحات منها، أو أن أتوسّع أو أختصر، فأعفاني من التفكير بذلك الاحتفاء الذي استُقبلَت به. لكن هناك، في آخر الفصول تركيب لمشهدين منهما واحد يصف الانفجار الذي أسقط الدرج وما حوله فأبدى البناية مثل باذنجانة فارغة، ومشهد ابن عمتي وهو يركض حاملا طفله ويكاد سقوط الدرج يُسقطهما إلى الأسفل. هذا التركيب المتسارع للمشهدين ما زلت أحسّه مفتعلا.

بيان روائي

في رواياتك التالية، ظل شيء ما من “بناية ماتيلد”. هل يمكن القول إنها كانت أشبه بمانيفستو أو بيان روائي شخصي. أظن أن أسلوبك وجملتك المتباطئة بدأت من هناك واستمرت بطرق مختلفة.

لم يكن في القصد، فيما كنت أكتبها، أن تكون “بناية ماتيلد” بيانا أو مانيفستو أدبيا. الأرجح أنني كنت أكثر تواضعا وتشكّكا من ذلك بكثير. الآن، بعد كل هذا الانشغال الطويل بالكتابة، ما زلت غير ساعٍ إلى أن أُنشئ طريقة أو تيارا أدبيا. حتى الآن أجد نفسي مرتبكا عند صدور كتاب جديد، مترقبا، بكثير من الرهبة، كيف سيجري استقباله. وليس ذلك خاصا بالكتابة وحدها، فأنا لم أدْعُ أحدا، الآن أو في ما سبق، إلى أن يحذو حذوي. وفي ما خصّ الكتابة ما زلت أرى أنها انكفاء ومفعولها أكثر خفاء من أن يُعمل على تعميم أثرها.

نعم، ما زلت أتابع في كتابتي تلك الجملة المتباطئة وأسلوبي، وذلك من دون قرار مني. أتذكر ما قاله شاعر أموي هو الأخطل عن شاعرين معاصرين له هما جرير والفرزدق. قال إنه وجد الأول يغرف من بحر والثاني ينحت من صخر. أنا أنحت من صخر، تلك السعادة التي يحظى بها الكاتب في لحظات استرساله وتدافع الكلمات والأفكار على الورقة أمامه قلّما أعرفها. أرجع ذلك في أحيان إلى أنني أكتب الرواية كما يُكتب الشعر. ولا أضع على الورقة ما يمكن إغفاله أو المرور عليه مرورا عابرا. لكن، على أي حال، هذا هو أسلوبي وهكذا تأتيني الكتابة.

تقول إنك منتسبٌ إلى ما قرأت وليس إلى موجة أو جيل. ما قراءتك وما هو أثرها على كتابتك وأسلوبك؟ ومن أين أتى هذا الميل إلى السرد المتباطئ والعناية الفائقة بكل جملة وكل كلمة؟

لا أعرف إن كانت لا تزال مترسّبة فيّ أفكار عن التجديد الأدبي وتجاوز الإرث السابق إلخ… تلك التي نشأتُ عليها وانا في مطلع الشباب. لكنني الآن أميل إلى القول إنني أستقي معرفتي بالأدب من معايشتي له، أقصد من تفاصيله ومن مسائله التي يطرحها انشغالي فيه. من هذه التجربة الخاصة أعرف ما يعجبني من قول الآخرين فيه وما لا يعجبني. التيارات العريضة الخطوط التي تغري في اتباعها لا أجدني واحدا من جمهورها. كل ما قرأته وأعجبني أثّر بشكل ما في كتابتي. حين كنت أكتب روايتي “أيام زائدة” كنت مقتنعا بأن الأثر الأقوى فيها هو الشعر العربي القديم الذي كنت في تلك الفترة مولعا به وبعودتي إلى قراءته. لا أعرف إن كان ظني هذا صحيحا، لكنني ما زلت إلى الآن أفكّر أن هذا الكتاب (أيام زائدة) أقرب إلى أنشودة أو قصيدة طويلة.

أثر فوكنر

في روايتك “غناء البطريق” يمكننا أن نتحدث عن أثر قوي جدا لشخصية “بنجي” ومونولوغه الشهير في رواية الصخب والعنف” لوليم فوكنر على بطل روايتك. ويوجد شيء من هذا الأثر في أحد فصول روايتك “مئة وثمانون غروبا”.. كيف ترى ذلك؟

بنجي أذهلني من لحظة ظهوره الأولى في رواية “الصخب والعنف”. وليم فوكنر قدّمه بطريقة أكثر من رائعة وهو يتقدم لالتقاط كرات الغولف البيضاء لتأخذها منها أخته قبل أن يتمكن من ذلك. “وكنت أبكي” كما يقول هو، أو كما يُجري فوكنر الكلام على لسانه، هو الطفل الذي في الثلاثين من العمر. ليس بنجي وحده، وليس فقط “الصخب والعنف” بل كل ما قرأته لفوكنر كان يدعو إلى الذهول. كان يحبّ أن يُجري الكلام على كل شيء، السمكة أو الحصان، أو حتى العربة التي نجرّ الحصان، جاعلا كل شيء يصفُ ما يعتمل في داخله. أفكّر أحيانا أن كل تجديد في الرواية المعاصرة يجد بذرته أو بدايته في أعمال فوكنر. أما أثره فحاضر في أكثر ما كُتب من بعده. في “مئة وثمانون غروبا” شخصيات عديدة عرفتها في حياتي وكان ذاك الذي اسمه خليل، في ما أذكر، واحدا منها. كنت أعرف تلك الشخصيات من سكن مؤقت في أحد ملاذات الحرب التي تنقّلت بينها. كان خليل كما وصفته، وإن كنت أضفت إلى ما هو عليه أفعالا فاحشة اقتضتها الرواية. ربما انبثق خليل من بنجي، أو من إعجابي الفائق ببنجي، قليلا أو كثيرا. ليس هذا مستبعدا وخصوصا أن إعجابي الكبير بفوكنر لا يمكن أن يمرّ هكذا من دون أثر يتركه فيّ.

في أعمالك كلها هناك كتابة ثانية موازية ومتفوقة على الأحداث والشخصيات. كأن هدفك هو إنجاز “قطعة أدبية” مثالية وليس سرد حكايات ومصائر فقط. هل يمكن القول إن هناك شاعرا خفيّا داخل أسلوبك كروائي؟

هي كتابة واحدة وإن بدت حاملة لدلالة تتعدّى متابعة جريان السرد. وليست الدلالة هذه متفوّقة على الأحداث والشخصياتإذ هي في صلب رؤيتي لتكوينهم. في عودة إلى سؤالك السابق أجدني شخصيا غير مأخوذ بالكتابة التي تسرد أحداثها من دون الإكتراث بالمعنى العميق الكامن فيها بالضرورة. بل وأرى أن الكتابة التي تكتفي بالسرد وحده تُلقيه متتابعا متلاحقا تقصّر عن رغبتي في الإستمتاع. كنت في مطلع إقبالي على القراءة أخطّ سطرا تحت كل جملة مبدعة أقرأها، مدركا في الوقت نفسه خطر أن ترتفع هذه الجملة لتصير فوق النص السردي. ثم أنني، إذ أتذكر ما كان أعجبني من كتب، وأثر بي، أجد دائما تلك الخصوصية المبدعة التي توصف عادة بالأسلوب الخاص بالكاتب.نعم، بدءا من الجملة والمقطع، أراني راغبا في كتابة ما هو قطعة أدبية يغنيها اللمح الكاشف الذي أشار إليه البحتري في تعريفه للشعر.

رواية واحدة؟

هناك مقولة للروائي الراحل غالب هلسا وهي أن الكاتب، بسبب أسلوبه ونبرته في الكتابة، يكتب في نهاية المطاف رواية واحدة. هل ينطبق هذا – بطريقة ما – على ما تكتبه؟

يغفل الكاتب عن هيمنة أسلوبه على ما يلي من أعماله. أغلب الظن أنه لا يلاحظ ذلك، بدليل أنه، كما قلت أعلاه، ينتظر الآخرين ليعرف منهم ما هو أسلوبه. وهو يظن أن عمله الذي أنهى كتابته لتوّه جديدٌ طالما أن هناك شخصيات جديدة وعلاقات جديدة بين هذه الشخصيات. لطالما شعرت مثلا بأن لا شيء يجمع بين اثنين من كتبي الأولى هما “بناية ماتيلد” و”أيام زائدة”. يتبدّيان لي كأنهما كتبا بقلمين مختلفين حيث لا الوجهة ولا الطريقة ولا غياب الطرافة أو حضورها تُذكّر بأنهما كُتبا بأسلوب كتابةٍ واحد. أعرف أنني إذ أستطيع تعيين التغاير بينهما فذلك يرجع إلى الإختلاف الجذري في ما يُروى، فهنا عالم يُكتشف بعيني صبيّ صغير وهناك شيخ جاوز التسعين وها هو يكابد عيش أيامه الأخيرة. هكذا كنت أراهما، وقد بقيت كذلك حتى انقضاء سنوات كثيرة على صدورهما. ربما لأنني لم أكن قد وصلت إلى اكتشاف أسلوبي، ذاك الذي سيطاردني أثناء انشغالي اللاحق. أقول يطاردني لأنني صرت أملّ من صيغ كتابية تأتيني من دون جهد كأنها تمكّنت مني، فأروح أَجهدُ في استبدالها بصيغ أخرى. يتعلّق ذلك بأمور أخرى، متصلة بالأسلوب وبالمعنى أيضا. وهذه المطاردة تزداد ضراوة مع الوقت، إلى حدّ أنها قد توقف الكاتب عن الكتابة، نهائيا أقصد. أخمّن أن هذا كان حال إرنست همينغواي حين قال إنه لم يعد يعرف كيف يكتب. بل وربما كانت هذه حال غارسيا ماركيز الذي عجز، رغم محاولات كثيرة، عن إتمام كتابه الأخير، ذاك الذي لم يُعدّه للنشر.

الأسلوب الشخصي الذي وصفه الروائي الكبير والحبيب غالب هلسا لم يشغلني إلا من زوايا تفصيلية ولم أجد نفسي يوما منشغلا به موضوعا عاما مشتركا بين الكتاب الروائيين جميعهم.

في عدد من رواياتك هناك تأريخ وسرد لشخصيات من عائلتك، جدّك في رواية “أيام زائدة”، الوالدة في “لعب حي البيّاض”، وجانب كبير من أعمال العائلة في “سنة الأتوماتيك”. أين أنت في رواياتك؟

كتبتُ ما عشتُه، ليس في هذه الكتب الثلاثة فقط بل في كتب أخرى أيضا. “بناية ماتيلد” نفسها كانت فاتحة الكتابة عن المحيط الأليف والحميم للعائلة الموسعة والمحاطة بجيران متنوّعين. وأنا لم أكن محايدا أتفرج من الخارج. كنت حاضرا، بل أكثر من حاضر، في هذه الروايات كلها. كنت هناك حاضرا فيما أصف ما ينكشف من ساقي عايدة حين ترفع جسمها لتصل يدها إلى أعلى رفّ في مكتبة بيتها. وفي روايتي عن جدي، كنت، إلى حدّ ليس بقليل، أستعير أشياء مني لأعرفه، أو لأتمكن من أن أرويه بطلا لرواية. كذلك كان عليّ أن أذهب إلى أبعد من ذلك فيما كنت أكتب عن أبيه، الذي لم أعرفه أبدا، ذلك أنه كان قد رحل قبل ولادة أبي. بهذا المعنى كنت حاضرا في غيري. ينطبق ذلك حتى على أشخاص لم يكونوا من الأهل، مثل ذاك الشاب بطل رواية “غناء البطريق” الذي لم يكن ممكنا لي، أنا الذي لم أكلمه أبدا، أن أكتب عنه رواية كاملة لو لم أودعه الكثير من نفسي.

التجربة اللبنانية

أين تجد تجربتك داخل الرواية اللبنانية؟ من يقرأ أعمالك يشعر أنها غير محددة في هذا الإطار المكاني أو الجغرافي، رغم أنها غالبا ما تحدث فيه.

لستُ ممن يرون أن من السهل جمع الإنتاج الروائي في لبنان وإدراجه تحت عنوان جامع. كل روائي في لبنان يكتب على طريقته بمعزل عما يكتبه الآخرون. ينطبق ذلك على ما يُكتب في البلدان الأخرى. ربما كانت المقارنة، جمعا أو تفريقا، ممكنة إن تعلّقت بموضوع بحثيّ معيّن، متناولا، مثلا، كيف كَتبت الروايات اللبنانية الحرب، أما أن يكون الكاتب، اللبناني أو غيره، عضوا من فريق، فهذا ما لا أحسب تصوّره ممكنا.

يدفعني هذا السؤال إلى أن أفكّر في كل رواية من رواياتي. أتساءل مثلا عن “بناية ماتيلد”، هل هي تدلّ على لبنانيّتها، لأتوصّل إلى أن ما تمثّله وتسعى إلى قوله هو أن لبنان في زمنها مختلف عن لبنان الثمانينات، حين صدور الرواية. رواية “سنة الأوتوماتيك” تحكي من جهة أخرى عن تباين الزمن في مكان واحد حيث يبدو من الخارج مشاركا في نهضة بيروت بينما في داخله، حيث يعمل العمّال، نحن أقرب إلى أن نكون في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر. ربما كانت بيروت غير قابلة للوصف، على غرار ما وصف نجيب محفوظ أحياء القاهرة وحواريها. كثيرا ما شغلني التفكير بإمكان إيجاد تعريف لبيروت محاولا أن أجمع به وجوهها المتقلّبة والمتغايرة. في رواية مثل “غناء البطريق” أوافقك الرأي على أن مجالها المكاني يبدو غير محدّد رغم أن ما تسعى إلى تفكيره وقوله هو ماذا فعلت الحرب بالناس وأجلتهم عن أماكنهم، إلخ…

داخل هذا السياق، لماذا تبدو الرواية اللبنانية، خصوصا ما كُتب أثناء الحرب الأهلية وبعدها، وكأن أصحابها ينتمون إلى جيل واحد. كيف ترى ذلك، ولماذا برأيك لم تفرز الرواية اللبنانية اتجاهات متنوعة مختلفة كما هو الحال في مصر مثلا؟

هل تقصد بسؤالك أن كتابة الرواية في لبنان اقتصرت على جيل واحد لتتوقّف من بعده؟ لا أعرف إن كان ذلك صحيحا تماما طالما أن هناك روايات ما زالت تصدر لكتّاب جدد. لكنني موافق أيضا على أن الأسماء التي لا تزال تلمع في فضاء الرواية هي ذاتها التي كتبت الحرب في إبّانها.

كما يدفعني سؤالك دفعا إلى ما تختلف به بيروت عن مدن تبدو قائمة على أركان راسخة. أحد الموضوعات التي يتخاطب بها اللبنانيون في أحاديثهم، وهذا ما زال جاريا منذ عقود، هو تغيّر مدينتهم عما كانوا يعرفونه عنها. في أحاديثهم يقرب هذا من مبادرة اللندنيين إلى الكلام عن الطقس في مدينتهم، ذاك الذي يأتي تاليا بعد إلقاء التحيات. ذلك، في ما يتعلق ببيروت، يتعدى مشهد المدينة المتغيّر ليصل إلى تقطيع زمنها إلى حقب منفصلة إحداها عن الأخرى. أي أن ما يُقبل عليه اللبنانيون لن يلبث طويلا قبل أن يستبدل بإقبال على شيء آخر بديل. ولا يبقى مما كان إلا أثر قليل. في لقاء مع طلاب جامعيين رحت أسألهم ماذا تعني لهم أسماء كانت شائعة لكتّاب وسينمائيين وسياسيين كان حضور أصحابها طاغيا قبل عقدين أو ثلاثة. لا يذكرونهم ولا يعرفونهم، قالوا. “طيّب بيروت، بتتخيّلوا بيروت كيف كانت قبل ما تولدوا؟” أيضا، لا صور ولا أفكار.