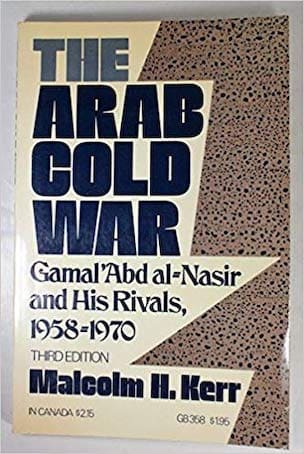

(الصورة: رئيس الجامعة الأميركية، مالكولم كير، في ١٩٨٣ قبل ٦ أشهر من اغتياله في بيروت)

نستكمل، اليوم، ما بدأ قبل أسبوعين من كلام عن الثورة الثقافية المضادة في بلادنا. وقد ختمنا القسم الأوّل بالإشارة إلى النفوذ القوي لفرضية البنية العشائرية للمجتمع الفلسطيني في أوساط “المستشرقين” و“الخبراء” الإسرائيليين. ويمكن لمّنْ يريد المزيد عن تاريخ هذه الفرضية، وتأثيرها على صنّاع السياسة والقرار، العودة إلى “نزع السحر عن الشرق” لـ”غيل إيال”.

وبقدر ما أرى، فإن في إشارة كهذه ما يُسهم في تعيين الجذور العميقة للثورة المضادة، وما يعفينا من مشقة البحث عن أمثلة وتمثيلات مُحزنة في حقلنا الثقافي لنماذج عديمة الكفاءة والموهبة تطفو على وحل الثقافة المضادة من ناحية، وما يرتفع بالنقاش إلى ما فوق أو بعد، حروب الميليشيات الثقافية من ناحية ثانية.

وبقدر ما يتعلّق الأمر بالإشارة الأولى فإن فرضية البنية العشائرية، التي تعني وجود الفلسطينيين، شعباً ومجتمعاً، في مرحلة ما قبل تبلور الهوية الوطنية الجامعة، وانقسامهم على أسس مناطقية، وعشائرية، وأولوية الولاء العائلي، حكمت طريقة صنّاع السياسة قبل قيام الدولة الإسرائيلية، وبعد قيامها في زمن الحكم العسكري المفروض على الأقلية الفلسطينية، في إخضاع الفلسطينيين. وقد انتقلت تلك الطريقة، بكل خبراتها وحمولتها الأيديولوجية ومُنظّريها ومنفّذيها من أكاديميين وأمنيين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الاحتلال عام 1967.

لذا، لم يكن من قبيل المصادفة، مثلاً، أن يكون مناحم ملسون، المستشرق وأستاذ الأدب العربي في الجامعة العبرية، ومستشار ورئيس الإدارة المدنية، هو القوّة الدافعة لإنشاء “روابط القرى“، في أواخر السبعينيات، كرد على الروح الوطنية الجامعة والصاعدة مع صعود منظمة التحرير. ولم يكن من قبيل المصادفة، أيضاً، أن تكون “روابط القرى” إعادة إنتاج للأحزاب الزراعية، التي حاولت سلطة الانتداب البريطاني إنشاءها في فلسطين الثلاثينيات لكسر ظهر الحركة الوطنية الجامعة والصاعدة آنذاك.

ولم يكن من قبيل المصادفة، أيضاً، أن يكون صعود الإسلام السياسي، في بلادنا، وثيق الصلة بانخراط العرب في آخر معارك الحرب الباردة الكبرى ضد الاتحاد السوفياتي. كان الأمر أكثر تعقيداً من مجرّد حنين إلى “الإسلام” في مخيمات للاجئين في غزة.

والخلاصة أن الظواهر المحلية، في زمان ومكان محددين، لا تبدو، بالضرورة، منظوراً إليها من نافذتين إقليمية ودولية، محلية تماماً. ولكي لا يجهلنّ أحد على أحد، ولكي ننجو من نظرية المؤامرة، والرثاء الذاتي، فإن الظواهر نفسها لا تُخلق من عدم، فقد توجد في حالة خمول، أو في هيئة تشكيلات اجتماعية هامشية، ولكن تضافر عوامل داخلية وخارجية، في لحظة معيّنة، يمكنها من الصعود، وينقلها من الهامش إلى المتن.

وقد أشار البعض في معرض التعليق على القسم الأوّل أن السلطة الفلسطينية هي التي بادرت في أيامها الأولى لإنشاء دائرة للعشائر. وهذا صحيح، وقد ترافق هذا مع إحياء ظاهرة “المخاتير“. وفي الحالتين كانت السلطة تسعى للعثور على، وبلورة، آليات للسيطرة والضبط الاجتماعيين. ويمكن الكلام، اليوم، وبأثر رجعي، عمّا يمكن أن تمثله تكوينات أركيولوجية عادت إلى الحياة من خطر على الفلسطينيين، شعباً وقضية وسلطة.

وإذا كان في كل ما تقدّم، وعلى ما فيه من نواقص نجمت عن ضيق المساحة، ما يكفي لرؤية الجذور العميقة للثورة الثقافية المضادة، التي تجتاح بلادنا، بدلاً من الانشغال بتجلياتها المؤسساتية، وخطابها، ونشاطها، تبقى فكرة أخيرة تستدعي بعض التوضيح والاستطراد.

أعني أن الثورة الثقافية المضادة تبدو، في بلادنا، كمشهد ختامي وحزين للحرب العربية ـ العربية الباردة على الجبهة الفلسطينية. نحت “مالكولم كير” تعبير الحرب العربية ـ العربية الباردة في كتاب، حمل العنوان نفسه، نشره في أواسط الستينيات. وخلاصته: مركزية الصراع السياسي والأيديولوجي بين مصر الناصرية، والسعودية، في كل فهم محتمل لتحوّلات العالم العربي.

كان الصراع، في الواقع، على حاضر ومستقبل، وروح وهوية، العالم العربي. كما كان امتداداً للحرب الكونية الباردة، ومن تجلياتها المباشرة في الشرق الأوسط. وما يعنينا أن الفلسطينيين كانوا قوّة راديكالية عصية على التدجين، وقد انحازوا لأسباب وثيقة الصلة بالنكبة، وما نجم عنها، وطريقة استيعابهم لدروسها، إلى المعسكر الناصري، وازداد دورهم السياسي والأيديولوجي خطورة، في الإقليم، مع صعود ظاهرة الكفاح المسلّح، وتصاعد نفوذ “اليسار الجديد”، والانحياز بهذا القدر أو ذاك، ولأسباب نفعية وعملية، تماماً، إلى الاتحاد السوفياتي، وبلدان الكتلة الاشتراكية.

كان لكل ما تقدّم تجليات ثقافية وفواتير سياسية وأيديولوجية ينبغي تسديدها. وبقدر ما أرى، فقد انتهت الحرب الباردة العربية ـ العربية، بنهاية الحرب البادرة الكونية، وكان لابد، كما في كل حرب، من وجود منتصرين ومهزومين. ولا يحتاج الأمر إلى مهارة خاصة لاكتشاف أن الفلسطينيين وجدوا أنفسهم في معسكر المهزومين، وأن للفواتير التي أصبح عليهم تسديدها دلالات وأبعاد ثقافية، أيضاً.

بمعنى أن انخراط الفلسطينيين في الحقل الثقافي العربي، كما يتجلى هذه الأيام، مشروط بفقدان الذاكرة، وتسديد فواتير سياسية وأيديولوجية. وهذا، أيضاً، وثيق الصلة بإعادة هندسة وهيكلة حقلهم الثقافي الخاص. وفقط، في مشهد ختامي وحزين كهذا يمكن لمقاول الأنفار، بمعجزة تناسخ الأرواح، وولادته الثانية كحارس للثوابت تحويل “شعرة معاوية” إلى فلسفة في الثقافة والأدب والنضال والفن.

لقي “كير”، الذي أصبح رئيساً للجامعة الأميركية في بيروت، مصرعه في 1984 في موجة صعود الإسلام السياسي اللبناني، في طبعته الشيعية، في الطور الأول لاندلاع حرب ساخنة في عالم العرب والمسلمين منذ أربعة عقود. وهذا موضوع آخر. فموضوعنا تأملات في مشهد ختامي حزين.

khaderhas1@hotmail.com