الصلة الصينية – الإسرائيلية تفرض واقعا جيوسياسيا جديدا في الشرق الأوسط لم تتضح كل تداعياته حاليا، لكنه يسمح بتواجد فعال لبكين ضمن “اللعبة الكبرى” وخطة إعادة تركيب الإقليم.

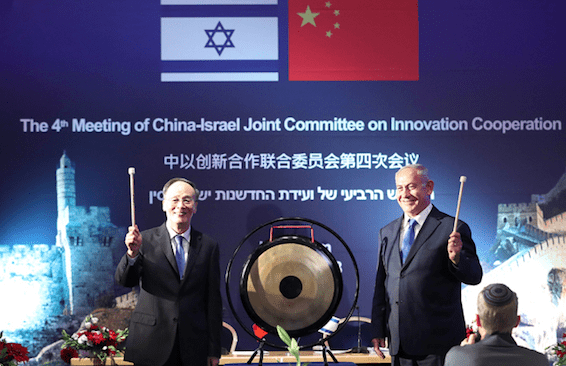

انعقد هذا الأسبوع الاجتماع الرابع للجنة الصينية-الإسرائيلية المشتركة للتعاون في مجال الابتكار، في سياق زيارة نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان إلى إسرائيل على رأس بعثة ضمت وزراء ونواب وزراء من ثلاث عشرة دائرة حكومية صينية، وتم توقيع ثماني اتفاقيات ثنائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والعلوم الحياتية والإبداع والصحة الرقمية والزراعة.

يأتي ذلك بعد الضجة الأخيرة حول شراء مجموعة شانغهاي للموانئ امتياز استثمار مينائي حيفا وأشدود، وتداعياته الأمنية حسب تحذير واشنطن، وكذلك بعد تغيير مسارات “طرق الحرير الجديدة” كي تمر عبر إسرائيل التي تصبح هكذا إحدى ركائز التوسع الاقتصادي الصيني. وكل ذلك يطرح إشكالية مستقبل العلاقة الإسرائيلية-الصينية على ضوء الصلة الخاصة لواشنطن مع إسرائيل، وما يمكن وصفه بإعادة تموضع دبلوماسي لإسرائيل نحو روسيا والهند، بالإضافة للصلات الأوروبية التقليدية.

على صعيد أشمل تحتدم المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية على الصعيدين الإستراتيجي والاقتصادي. في مقابل سعي واشنطن للحفاظ على هيمنتها العالمية لأطول فترة ممكنة، تكثف بكين جهودها كي تجاري القوة العظمى الأولى ليس فقط في محيطها الجيوسياسي المباشر في آسيا والهادئ، بل كذلك في أفريقيا والشرق الأوسط عبر استخدام “القوة الناعمة” في المقام الأول.

من خلال مبادرة “الحزام والطريق” أنفقت بكين أكثر من 300 مليار دولار، وتخطط ﻹنفاق تريليون دولار إضافية خلال السنوات الـ10 القادمة. والبارز في الفترة الأخيرة تركيز الصين على الشرق الأوسط حيث تبلورت سياسات مثيرة للجدل في منطقة تتميز بموقعها الجيواستراتيجي وثرواتها وكذلك بتعدد صراعاتها وانقساماتها. واللافت هنا سعي الصين لبناء علاقات متوازنة ومتزامنة مع الأطراف العربية وإسرائيل وإيران وتركيا في إتقان لغلبة المصالح من دون الانغماس مع أي معسكر.

الصين، البلد الطامح ليكون الإمبراطورية التجارية اﻷكبر في العالم، المتمتع بصلات جيدة مع العالم العربي منذ الخمسينات من القرن الماضي إبان حقبة جمال عبدالناصر – شو آن لاي، والذي طور علاقاته مع إيران منذ وصول الخميني وعززه حديثا مع تركيا، تمكن من نسج الصلة مع إسرائيل من باب الحصول على التكنولوجيا والتعاون الاقتصادي، من دون أي بُعد سياسي.

بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية في بداية التسعينات، لوحظ تنامي العلاقات الاقتصادية الثنائية بوتيرة سريعة. ومن أجل فهم المسار التصاعدي للصلة الصينية-الإسرائيلية، تركز أدبيات بكين الدبلوماسية على بناء “عالم متناغم يسوده السلام الدائم والرخاء المشترك”. ولذا لكي يتم تسويق الحلم الصيني محل الحلم الأميركي في الشرق الأوسط، تستخدم بلاد الـ1.3 مليار نسمة الوصفة البراغماتية الاقتصادية غير الأيديولوجية، إذ وصل حجم المبادلات التجارية مع العالم العربي 112 مليار دولار في النصف الأول من عام 2012. وفي نفس الوقت وصلت المبادلات الصينية- الإسرائيلية في مجمل عام 2012 إلى زهاء 8 مليار دولار.

وهذا يعني أن عامل تصدير التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة والعسكرية إلى الصين أخذ يلقي بظلاله على خيارات الصين لجهة مواقف غير مبالية من المسألة الفلسطينية وانحياز إلى روسيا في الملف السوري وتركيز الاهتمام على استمرار تدفق الطاقة من المملكة العربية السعودية كما من إيران.

بالرغم من جهود مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية باتجاه شراكات استثمارية مع بكين، يمكن القول إن مقابل استهلاك العرب للبضائع الصينية ومقابل بيع الطاقة لها في الغالب، يتم تدعيم العلاقة الصينية-الإسرائيلية حيث حصل عليها تطور ملموس في السنوات الأخيرة لناحية العلاقات التجارية بين الجانبين، وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي فإن “الصادرات الإسرائيلية إلى الصين وصلت في النصف الأول من العام الجاري 2018 إلى 2.8 مليار دولار، وهو ارتفاع بنسبة 73 بالمئة بالنسبة للعام السابق”، وتعتبر “الصين الدولة المستثمرة الثالثة في شركات التقنية العالية (الهايتك) الإسرائيلية”.

وهذا الأسبوع توسع التعاون من خلال الاتفاقيات الموقعة في مجالات تشمل العلوم والتكنولوجيا وعلوم الحياة والابتكار والصحة الرقمية والطب الحيوي والزراعة. وتُعد التكنولوجيا الزراعية مجالا تتطلع صوبه الصين في مواجهة حاجات تضخمها السكاني، لأن إسرائيل تستخدم تقنيات للتغلب على المناخ الجاف والظروف غير الملائمة، وكذلك في مجال الري الدقيق.

ومن مشاريع التعاون المستقبلية إقامة مشروع مشترك لتصميم الطائرات وتصنيعها وبيعها في الصين، لكن يتوجب عدم إغفال البعد العسكري لأن واشنطن تراقب عن كثب المشاريع التجارية الصينية في إسرائيل، وتقول مصادرها إن “بعض هذه الاستثمارات لها جوانب عسكرية واضحة”. وسبق للولايات المتحدة أن حذرت، علنا، من تصدير بعض التكنولوجيا الإسرائيلية الفائقة الدقة إلى الصين.

تندرج المساعي الصينية لإيجاد موطئ قدم لها على شواطئ البحر المتوسط، والاستثمار في الدول المتطورة مثل إسرائيل ضمن خطة “الحزام والطريق”، لكن خطط توسيع ميناءي حيفا وأشدود الإسرائيليين، وحفر أنفاق في جبل الكرمل أخذت تثير مخاوف أميركية تتبناها بعض الأوساط الأمنية الإسرائيلية، لأن الصين بجانب استثماراتها المتزايدة في إسرائيل، فإنها تقيم علاقات مع دول عربية مختلفة، بجانب إيران التي تعتبر الشريكة التجارية الأكبر لها، فضلا عن علاقات مماثلة مع تركيا.

وحسب الرئيس السابق للقيادة العسكرية البحرية للقوات الأميركية، الجنرال الأميركي غاري رافهاد، قوله إن “قدرة الصين على الحصول على معلومات أمنية وعسكرية يجب أن تكون سببا لقلق إسرائيل والولايات المتحدة، لأن الصين لديها الإمكانية للاطلاع على المنظومات العسكرية والاستخبارية التي تستخدمها إسرائيل، مما يجب أن يشكل سببا وجيها للقلق والخشية في تل أبيب وواشنطن”. والجدير بالذكر أن معظم الجيوش العالمية تستخدم تكنولوجيا مدنية، وهناك استخدام مزدوج للتكنولوجيا.

بيد أن التمعن في تطور صلات الصين مع إسرائيل، يُوضح أنه بحلول عام 2021، ستكون لاستثمارات الصين صلة مع تسعين بالمئة من التجارة الدولية لإسرائيل، ما يعني حسب بعض المراقبين أنها ستصبح “الحامي المشارك للبلاد مع الولايات المتحدة”، ويبدو أن ذلك يثير الحذر والاستنكار عند دوائر أميركية وإسرائيلية، ويشكل هذا التمركز الصيني انقلابا في الجغرافيا السياسية القديمة للإقليم، وربما الدفع نحو المزيد من الاستقرار والحرب الباردة لأنه سينتجُ بعد 2021 صعوبة أو تعذر مهاجمة أهداف إسرائيلية انطلاقا من لبنان أو غزة نظرا للوجود الصيني، لكن هذا التقدم لبكين يفترض نوعا من السماح أو الترخيص من واشنطن وهذا ما لا يمكن دحضه أو إثباته حاليا. ويشمل التساؤل أيضا وجود تنسيق صيني- روسي أو تسليم روسيا بذلك لأنه لا يمكنها العرقلة.

لم تتضح كل تداعياته حاليا، لكنه يسمح بتواجد فعال لبكين ضمن “اللعبة الكبرى” وخطة إعادة تركيب الإقليم. في 10 يوليو 2013، اعتبر فانغ يو المحلل السياسي لصحيفة الشعب الرسمية، أن ما يجري في العالم العربي منذ سنتين يندرج في سياق “صراع الحضارات بين الغرب والعالم العربي منذ ألف سنة” (يذكرنا ذلك بنظرية الأميركي صموئيل هنتنغتون)، ويذهب فانغ يو ليتهم الغرب بممارسة لعبة “فرق تسد” واستغلال العامل الديني والإثني لإعادة تركيب الإقليم واستمرار نفوذه. تفسر هذه المقاربة الموقف الصيني من حركات الربيع العربي حيث أن الحفاظ على الوضع القائم وعدم التدخل الخارجي وتأمين مصالح الصين الاقتصادية هي نفس مفردات الصين وسياستها الإسرائيلية تصب في هذا الاتجاه.