Dans l’histoire de chaque nation, il revient à quelques hommes, au milieu du maelström, d’incarner, tâche ô combien ingrate, la continuité morale de l’État.

Cette tâche, ils ne la choisissent pourtant jamais. Elle s’impose presque à eux, d’une certaine manière.

Et pour cause : ils ne recherchent pas le pouvoir.

Le plus souvent, même, ils le déclinent, l’évitent, sans jamais toutefois manquer à leurs responsabilités si le devoir vient, par malheur, à les convoquer pour servir leur pays. Et ils en ressortent en général recouverts de plaies et de bosses… lorsqu’ils en ressortent.

Car, dans la plupart des cas, soit ceux qui les ont appelés au gouvernail s’en mordent rapidement les doigts, en raison de leur insupportable indocilité… soit ceux qu’ils dérangent trop par leur attachement irréductible à la démocratie entreprennent de les liquider, sans ambages.

Leur rectitude est simultanément rare, précieuse, nécessaire, requise… et intolérable.

C’est là la contradiction inhérente aux systèmes politiques en général, et libanais tout particulièrement : rechercher et célébrer des hommes incorruptibles, tout en souhaitant que leur sens du service se transforme en tendance au servile, pour le plus grand bénéfice du camp politique qui les coopte. Et, lorsqu’ils refusent de se plier aux exigences de la partialité, ils se retrouvent célébrés… à condition qu’ils restent bien à distance, un peu comme ces pestiférés flanqués jadis sur l’île de lépreux de Délos. Hors des murs de la Cité.

La rectitude est effectivement un mal contagieux.

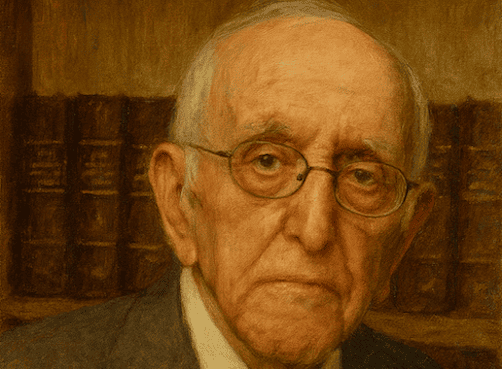

Hassan Rifaï fut, durant toute sa vie, victime de ce cruel paradoxe — qui, du reste, n’eut absolument aucun effet sur ses convictions. D’une part, on le considérait comme une référence en matière de règle de droit, tant sur le plan constitutionnel qu’administratif ; de l’autre, on cessait de l’écouter lorsqu’il cessait de s’aligner sur les impératifs des calculs de pouvoir.

Cela lui valut ainsi le titre de « Gardien de la République », celui qui veille inlassablement, alerte, pour éviter le désastre.

L’appellation était flatteuse, mais erronée.

La République avait cessé d’exister depuis longtemps, et, à travers cette périphrase, l’on cherchait en fait à éluder une réalité tragique : à cent deux ans, Rifaï était en réalité le dernier des républicains.

La gangrène avait tout emporté, à commencer par l’outil à fabriquer les hommes d’État.

Or Hassan Rifaï, c’était précisément cela : un homme d’État, dans la pleine acception du mot.

Issu d’une famille modeste et d’un milieu profondément clanique, dans un pays qui en était encore à ses premiers balbutiements, il s’était forgé tout seul, étape par étape. Rien ne lui avait été donné sur un plateau d’argent : son père Abdel Raouf était décédé prématurément, son parcours universitaire entre Beyrouth et Damas n’avait pas été de tout repos, et, avant de percer en tant que fonctionnaire puis qu’avocat, il avait dû affronter la misère des manufactures de Rio.

Quant à la politique, et en dépit du respect dont bénéficiait sa famille, il avait dû également se battre contre le rouleau compresseur du Deuxième Bureau dès le début des années 1960.

Le profil du républicain était déjà tout tracé avant la quarantaine : il ne serait pas un homme de tribus, ni de coteries, ni de conquêtes. Mais un homme d’État au sens le plus exact du terme : celui qui place la chose publique au-dessus de lui-même et pour qui servir n’est pas synonyme d’occuper.

Rifaï sera fidèle à cette définition pendant le demi-siècle suivant, à tous les niveaux de sa vie, publique comme privée. Il ne transformera jamais la politique en rente ou la fonction publique en privilège. Une fidélité entière, intransigeante, sans calcul. À servir l’État comme d’autres servent une foi : avec discipline, austérité, et cette forme rare d’humilité qui naît de la conviction que le droit — et lui seul — fonde la légitimité.

En ce sens, le dit « gardien » ne fut jamais confiné à un rôle cérémoniel ou nostalgique, mais à celui de sentinelle — lucide, méthodique, presque stoïcienne — qui, des décennies durant, veilla à ce que l’idée — ou faudrait-il dire l’idéal ? — de République ne se dissolve pas dans le marécage des arrangements, des féodalités et des tutelles, dont son peuple était friand jusqu’à l’indigestion

Le témoin d’un siècle

Né presque en même temps que le Grand Liban, Rifaï en aura traversé toute l’histoire : la promesse, l’essor, puis la déliquescence. Son âge fut celui de la République. Il en vit ainsi l’éclosion en 1943, ses enthousiasmes et ses compromissions, puis sa lente dérive vers le confessionnalisme institutionnalisé, et enfin sa quasi-extinction sous la férule des milices et des puissances étrangères.

Pourtant, il n’abjura jamais sa foi dans la seule souveraineté du droit.

Son parcours est, à lui seul, un récit du Liban. En 1968, alors que d’autres avaient déjà cédé à la rhétorique des allégeances extérieures, il rappelait au Parlement qu’« avant 1943, chaque ambassade avait ses hommes qu’elle dirigeait », et que la mission du Pacte national était précisément d’émanciper les Libanais de cette sujétion.

C’était la première apparition d’un ton qui allait marquer toute sa vie publique : le refus absolu de la dépendance, quelle qu’en soit la forme ou la couleur.

Un an plus tard, il dénonçait l’hérésie des « gouvernements d’union nationale », qui dissolvent la démocratie dans le consensus mou, en étouffant l’opposition — prémices de ce qui allait devenir, après Taëf, une tradition délétère : la paralysie institutionnelle sous couvert d’équilibre communautaire.

Dès 1969, il voyait dans la confusion des pouvoirs le signe d’une dérive structurelle, et plaidait pour la séparation entre le mandat parlementaire et la fonction ministérielle — idée révolutionnaire pour l’époque, aujourd’hui encore ignorée.

Le juriste contre les féodalités

Tout chez Hassan Rifaï était rigueur, méthode et refus de la compromission.

L’homme parlait comme il pensait : droit, net, sans métaphore ni détour. Pas de colifichets, pas de faux-semblants, pas d’agendas sous la table.

En 1973, interrogé sur la participation musulmane au pouvoir, il livrait une lecture lucide et sans complaisance, retraçait l’histoire des frustrations confessionnelles sans s’y abandonner, et avertissait déjà du danger mortel d’un dialogue remplacé par l’appel à l’étranger.

La guerre civile n’avait pas encore éclaté, mais il en avait intuitivement pressenti les mécanismes : le recours systématique à l’allié extérieur comme substitut à l’État.

Lorsque, en 1976, les chars syriens entrèrent au Liban sous prétexte d’arbitrage, il fut parmi les rares à oser s’y opposer — position suicidaire pour un sunnite de Baalbeck —, dénonçant le fait que Damas ait perdu son impartialité et appelant au retrait immédiat des troupes étrangères. Il refusa, par dignité, de se rendre dans son village tant qu’un soldat syrien y tenait un barrage. « Je ne peux, disait-il, présenter mes papiers à un étranger sur ma propre terre. »

Plus tard, en 1977, alors que l’armée nationale venait de se briser, il formula cette phrase qui résume quelque peu sa philosophie politique : « Aucun salut sans une armée forte et non confessionnelle. Tant qu’elle n’existe pas, il n’y aura ni sécurité ni stabilité. »

Du Rifaï pur jus : la souveraineté n’est pas une idée abstraite, mais une architecture formée de l’armée, de la justice et de la loi. Trois piliers indissociables de l’État et trois vertus cardinales d’un ordre républicain.

Au-delà, la souveraineté, c’était aussi se préoccuper de l’avenir des enfants de la patrie. Aussi, que ce soit en tant que ministre, député ou avocat, il n’hésita jamais à proposer des idées réformatrices et modernes ou à prendre la défense, notamment au plan juridique, et sans contrepartie ni honoraire, de ceux que le système avait injustement traités.

La cohérence, avant tout.

Contre la partition, pour la République

Lorsque les tenants du « fédéralisme » brandirent, dès le début de la guerre, l’argument du « réalisme communautaire », Rifaï leur opposa un refus catégorique : « Non, et mille fois non, à toute formule de division. La confédération et la fédération ne feront que renforcer le confessionnalisme et conduire à la disparition du Liban. »

Sa conviction tenait en une équation simple, fondée sur un raisonnement d’administrativiste et de constitutionnaliste : la décentralisation ne peut exister qu’au sein d’un État central fort, et tout affaiblissement du centre ouvre la voie à la guerre des périphéries. En cela, il fut l’antithèse parfaite du pragmatisme libanais et préféra invariablement la rigueur du droit aux accommodements du moment. Pourtant, il n’en était pas irréaliste pour autant. Le système confessionnel en soi n’était pas une tare pour le Liban, mais un mode de gestion du pouvoir. Et le problème ne résidait pas dans les mécanismes, mais dans les hommes et leur perception du pouvoir.

Cette constance lui valut l’isolement. Mais elle lui valut aussi le respect de ses pairs — y compris de ceux qui ne partageaient pas ses vues.

Quand d’autres se livraient ainsi corps et âme à Damas, Tel-Aviv, Riyad ou ailleurs, il allait à Washington défendre la souveraineté du Liban, sans jamais rien demander pour lui, expliquant que le régime parlementaire, malgré ses imperfections, restait le meilleur garant de l’équilibre. Ni régime présidentiel, ni confédération, ni cantonalisme : le Grand Liban – bien plus qu’un territoire : un projet – devait rester indivisible.

La question n’était pas de flatter les égos ou les pulsions identitaires des uns et des autres au gré de leurs angoisses et de leurs délires, mais, encore une fois, de préserver la République.

Cet attachement inébranlable aux principes et usages démocratiques faillit presque lui coûter la vie à la veille de l’élection de Bachir Gemayel, tout comme, auparavant, elle lui avait valu le mépris d’Élias Sarkis — et même, en amont, celui de Fouad Chéhab. La garde rapprochée de Gemayel tenta de l’assassiner pour diminuer le nombre de députés et assurer le quorum électoral.

Qu’à cela ne tienne : Rifaï, qui garda jusqu’au bout des séquelles de cet attentat, ne succomba jamais à la haine ni à la vengeance. Au contraire, il entreprit, des années plus tard, d’aller à la rencontre de ses bourreaux de naguère dans une dynamique de pardon et de paix.

La clairvoyance du juriste

À la veille du Taëf, il déclarait devant les caméras : « Ce que nous vivons ne date pas de 1975. C’est le fruit d’une longue corruption du système et de la perversion du texte constitutionnel. » Et lorsque l’accord fut signé, il le résuma d’une phrase restée célèbre : « Un accord américano-syrien sous couverture arabe et en langage libanais. »

Il prit quand-même part à la conférence pour tenter de discuter des réformes constitutionnelles qui avaient déjà été élaborées et validées par les décideurs sans l’aval des députés et en dépit du bon sens. Confronté au fait accompli, il préféra, en son âme et conscience, s’abstenir. N’avait-il pas déjà rejeté, comme son ami Raymond Eddé, l’accord du Caire et celui du 17 mai ?

Son jugement était prophétique.

Trente ans plus tard, les mêmes déséquilibres, aggravés, eurent progressivement raison de la République. Pourtant, il les avait vus venir, mesurés, dénoncés.

En 1998, il disait déjà : « La classe politique s’entend sur une seule chose : protéger ses adversaires de toute poursuite. »

Et, en 2018, à près de cent ans, il ajoutait, avec la même lucidité désarmante : « Le Liban a une bonne Constitution, mais des hommes qui la violent selon leurs intérêts. Ils se disputent les postes et s’accordent sur les profits. »

Ce constat lapidaire résume à lui seul un siècle de dégénérescence politique.

La fidélité comme dernière résistance

Les slogans, tous les slogans, Hassan Rifaï les eut en horreur toute sa vie. Aux hymnes et aux alliances conjoncturelles, il préféra toujours le travail, la probité et la clarté morale.

Le Liban comme idéal mystique ? À quoi bon !

Le Liban, pour lui, c’était une responsabilité quotidienne. Et c’est sans doute ce réalisme républicain — si rare chez nous — qui lui confère aujourd’hui cette aura d’intemporalité.

Lorsqu’il prit son dernier envol, le 3 septembre 2025, un mois après son cent deuxième anniversaire, Hassan Rifaï emporta avec lui bien plus qu’un siècle de mémoire : le souffle même d’un Liban républicain.

En espérant que ce n’en soit pas, aussi, l’idée.

Celle selon laquelle, sans État, il n’y a pas de patrie, et sans hommes capables de porter l’État, il ne reste, in fine, que le chaos — et les ruines.