نَبذُ جميعِ المعتقدات الدينية– الأمر الذي يعتبره الإسلام “تجديفاً”– يُعرِّض الأشخاص المنتمين للثقافة الإسلامية إلى القطيعة، أو حتى إلى أعمال عنف. مع ذلك، تتزايدُ أعدادُ الملحدين يوما بعد يوم، من المغرب إلى باكستان، مروراً بالسعودية!

ترجمة بيار عقل، نقلاً عن “لوموند”

يتمنّى « باحوس » ألا يسمع بالإسلام مجدداً، وألا يضطر للحديث عنه أبداً. لكن، أياً كان ما يفعله، أو ما يقوله، فإن ذلك الرجل الذي يعيش في « فوارون » بمنطقة الـ« إيزير »، وعمره ٣٣ عاماً، يجد نفسه مدفوعاً للعودة إلى موضوع الإسلام مجدداً. فإلحادُه يثير الحيرة، أو يثير الإنزعاج! وحينما يكون المرء– مثله– إبناً لعائلة ذات ثقافة إسلامية، فإن واقعة عدم الإيمان بالله– وبالأخص، « التصريح » بعدم إيمانه بالله– تفتح الباب لحياةٍ من سوء التفاهمات، ومن التخليات، ومن الإنقطاعات. ويقول « باحوس »: « أنا عِرضة لنظرة مزدوجة. فبالنسبة للناس، بحكم مظهري، وإسمي، ولون بشرتي، فإنني مسلمٌ بالتأكيد. ويصعب على الناس أن يتصوّروا أنني « فرنسي » فحسب! أما بالنسبة لعائلتي، فإنني « البطة العرجاء » الشريرة. وهم يعتبرونني « مُفَرنَساً »: فإعلان الإلحاد يعني التخلي عن أصولي، كما لو أن الإنتماء للإسلام يمثل أصلاً لإنسان. ولهذه الأسباب، فإنني أجدني مضطراً دائماً لتبرير نفسي على جميع الجبهات ».

كان « باحوس » قد كتب لجريدة « لوموند » في شهر فبراير الماضي، استجابةً لدعوة الجريدة لـ« شهادات» حول المسلمين الذين فقدوا إيمانهم الديني. وحينما طلبنا منه شهادته مجدداً، في شهر نوفمبر، فإن شيئاً لم يكن قد تغيّر بالنسبة له: فقد اعلن أنه ما يزال يشعر بأنه يعيش « بين عالمين »، وأنه يضطر باستمرار لتوضيح أنه ليس « معادياً للإسلام » وليس « مؤيداً للإسلام ». وقمة الوقاحة في نظره كَمُلحِد هي أن البعض طالبهُ، بعد العمليات الإرهابية التي وقعت في فرنسا، أن يعلن هو بالذات تبرّؤَه منها! إن عائلته، وخصوصاً أخاه الأكبر، لم تتقبل يوماً تخلّيه عن الإسلام. ومنذ إعلانه إلحاده، فقد انقطعت علاقاته مع أخيه. مع ذلك يعتبر « باحوس » نفسه محظوظاً: لأن أمّه، التي صارحها منذ مراهقته، بشكوكه حول وجود الله، لا تقبّل أفكاره، ولكنها تتحمّلها.

« في بعض العائلات، فإن إعلان المرء إلحادَه يُعتبر أسوأ من إعلانه عن ميولٍ جنسية مثلية »، حسب عالم الإجتماع « حسام بن تابت » الذي يعمل منذ سنة ٢٠١٤ على أطروحة موضوعها الرئيسي التخلّي عن الإيمان لدى مسلمي فرنسا. وذلك موضوع لم تسبق دراسته بصورة منهجية حتى الآن، ولا نعرف عنه سوى أشياء قليلة، بسبب تخفّي الملحدين ذوي الأصول الإسلامية، وأيضاً لأن معظم النقاشات الفرنسية تدور حول الصراع بين « اليساريين الإسلامويين »، الذين يُعتَبَرون متسامحين أكثر من اللزوم إزاء الإسلام السياسي، و« المعادين للإسلام »، المتهمين بأنهم « يشنّون حرباً على الإسلام ».

ويفرض التخفّي نفسه أكثر بكثير في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، حيث يثير إعلان التخلي عن الإيمان ردود فعل أعنف بكثير: من التعنيف، إلى الإضطهاد، وإلى الإعتداءات، وحتى الإغتيالات. والسبب، ببساطة، هي أن « الإلحاد » ليس أمراً يمكن تصوّره! وحتى لو لم تكن هنالك في اللغة العربية كلمة تعادل athéisme باللغة الفرنسية (الأوصاف المستعملة مثل « ملحد » أو « مرتد » أو « كافر »، تحمل معنى « البدعة » أو « الرِدّة » وتحمل دلالة إزدراء)، مع ذلك فالملحد يُعتبر أحياناً أكثر خطورة حتى من الإرهابي الإسلامي.

ويقول مؤرّخ الأديان « دومينيك أفون »: « إذا كنت لبنانياً، فبإمكانك، حسب القانون، أن تنتمي لواحدة من ١٨ طائفة مختلفة. وإذا كنت مصرياً، فبوسعك أن تكون مسلماً، أو مسيحياً، أو يهودياً. والقانون ينطبق على الجماعات، وليس على الأفراد: فهو قانون طائفي بالأساس. والحال، فإن « الملحد » لا يدخل ضمن أي من فئات الشرع الإسلامي. وهذا إلا إذا اعتُبر بمثابة « ردة ».

عبدالله القصيمي

عبدالله القصيمي

ويستطرد مؤرّخ الأديان « دومينيك أفون » قائلاً أن الظاهرة نفسها ليست جديدة في العالم الإسلامي: « فقد وُجد دائماً مثقفون، وكتّاب، وجامعيون، استطاعوا أحياناً أن يصرّحوا بأنهم لا يؤمنون بالله ». أثار الكاتب المصري « اسماعيل أدهم » (١٩١١–١٩٤٠) فضيحةً في مطلع الثلاثينات من القرن الماضي حينما شكّك بصحة الأحاديث النبوية وحينما نشر كتاب « لماذا أنا ملحد ». ومثلُهُ الكاتب السعودي « عبدالله القصيمي » (١٩٠٧–١٩٩٦) الذي نفى وجود الله ونجا من محاولتي إغتيال. وفي فترة أقرب إلينا، « سلمان رشدي » و« تسليمة نسرين » اللذين تعرّضا للإضطهاد بسبب كتاباتهما التي اعتُبِرَت تجديفاً.

ويضيف: « الجديد هو أن شبّاناً، ليسوا بالضرورة من الجامعيين، يصرّحون علناً أنهم ملحدون عبر شبكات التواصل الإجتماعي ».

تعذيب وجَلد

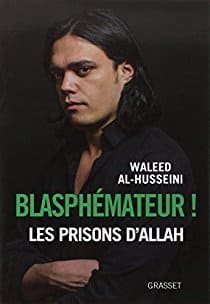

مع ظهور « الإنترنيت »، اكتسبت الظاهرة حدةّ أكبر. ولكن إعلان المُلحدين تبرّؤَهم من الإسلام عبر الشبكات الإجتماعية يعرّضهم لمخاطر كبيرة جداً. إن « وليد الحسيني » كان في سن ٢١ حينما اعتُقِلَ في مدينته، « قلقيلية »، بالضفة الغربية. وكانت جريمته الوحيدة هي إعلانه أنه ملحد على مدوّنته، بدلاً من الإحتفاظ بذلك لنفسه. وحكمت عليه محكمة عسكرية فلسطينية بتهمة « ازدراء المشاعر الدينية ». وبعد ١٠ أشهر من السجن، الذي يقول أنه تعرَض فيه للتعذيب، فقد رَحلَ إلى باريس حيث حصل على وضعية « لاجئ سياسي » وحيث أسّس، في العام ٢٠١٣، الفرع الفرنسي لـ« مجلس المسلمين السابقين ».

نسبة الإلحاد ٥ بالمئة في السعودية

وفي الولايات المتحدة و٣ بالمئة في العالم العربي

مقابل ٢ بالمئة في أميركا اللاتينية

لكن، لماذا يعرّف المرء نفسه كـ « مسلم سابق » طالما أن الفكرة، تحديداً، هي التميّز عن الدين؟

تردّ « مريم نامازي » قائلة: « حينما يتوقفون عن محاولة قتلي، فسأتوقف عن تعريف نفسي على ذلك النحو. لا أريد أن تكون لي أية علاقة مع أي نوع مع الإسلام. ولكنني مضطرة اليوم إلى الإعتراف بأن الإسلام ما زال يغزو حياتي »! إن تلك السيدة الإيرانية التي تقيم في لندن تزعج بعض الناس بحيويتها وبخطابها الذي لا يتضمن أي تنازل إزاء الإسلام السياسي. وقد خطرَ لها، في العام ٢٠٠٧، أن تجمع كل الذين نبذوا الإسلام مثلها ضمن رابطة واحدة هي « مجلس المسلمين السابقين في بريطانيا ».

ومنذ سنة ٢٠١٤، فقد نظّمت أربعة مؤتمرات في لندن كان موضوعها حرية المعتقد والتعبير. وتميّز المؤتمر الأخير الذي انعقد في ٢٢ و٢٣ يوليو بكثافة حضوره: فقد حضر ٧٠ مشاركاً من ٣٠ بلداً في قاعة المؤتمرات الفخمة في « كوفنت غاردن »- علماً أن عنوان المؤتمر ظل سر!ً حتى اللحظة الأخيرة لتجنّب الإعتداءات. وتوالي على المنصة ملحدون من المغربن ولبنان، وتركيا،والأردن، وبكستان… ليعرضوا ما عاشوه من تعنيف، واضطهاد، واضطرار للجوء للمنفى، وليعلنوا عدم إيمانهم بالله، وليدافعوا عن العلمانية، وليناقشوا موضوع التجديف بدون الخوف من الأعمال الثأرية ضدهم.

وأعلنت « مريم نامازي »، فخورةً، أن ذلك المؤتمر كان « أعظم تجمّع للمسلمين السابقين في التاريخ ».

كم يبلغ عدد الملحدين الذين يضطرون للتخفي خوفاً من الإضطهاد؟

يصعب إعطاء أرقام دقيقة. ولكن، حسب استطلاع دولي قام به، في العام ٢٠١٢، معهدا « وين » و « غالوب » وكان موضوعه التدين والإلحاد، فإن ٥ بالمئة من الذين تم استطلاع آرائهم في الممملكة العربية السعودية صرّحوا أنهم « ملحدون ». وهذه النسبة هي نفس نسبة من يقولون أنهم « ملحدون” في الولايات المتحدة الأميركية!

وعلى مستوى العالم العربي عموماً، فإن ٧٧ بالمئة قالوا أنهم « متدينون »، و١٨ بالمئة « غير متدينين »، و٢ بالمئة « ملحدين »، وهذا مقابل ٨٤ بالمئة، و١٣ بالمئة، و٢ بالمئة، على التوالي، في اميركا اللاتينية، التي تقطنها أغلبية من الكاثوليك! ويلاحظ المؤرخ دومينيك أفون » أن « السلطات المصرية تزعم أن أعداد الملحدين في مصر قريبة من الصفر! لكن، إذا كان ذلك صحيحاً، فإن المرء يتساءل عما يجعل الإلحاد مخيفاً إلى هذا الحد في نظر أعلى سلطة دينية في البلاد، وأقصد بها جمعة الأزهر، التي يقول أحد علمائها أنه ليس هنالك خطيئة أكثر خطورة من الإلحاد »!

وحسب تقرير حول حرية الضمير أصدره « الإتحاد الدولي الإنساني والأخلاقي »، وهو منظمة تأسّست في « أمستردام » (هولندا) في العام ١٩٥٢، فإن الإلحاد يُعتَبَر تجديفاً، أو إساءة إلى الدين، أو إخلالاً بالنظام العام، ويُعاقب في ٣٠ بلد مسلم. وفي ١٤ من تلك البلدان، ومنها أفغانستان، وإيران، وباكستان، وقطر، والسعودية، أو اليمن، فإن عقوبة الإلحاد هي الإعدام– مع أن أغلبية البلدان المسلمة لم تعد تطبّق عقوبة الإعدام للملحد. مع ذلك، فالإضطهاد ما يزال مستمراً. وإحدى أشهر القضايا هي قضية المدوّن السعودي « رائف بدوي » الذي حُكِمَ عليه في سنة ٢٠١٣ بألف « جَلدة » و١٠ سنوات سجن. ورغم التعبئة الدولية للمطالبة بإطلاق سراحه، فإن ما زال يقبع في زنزانته لأنه تجرّأ على انتقاد الإسلام.

وإذا لم يتعرّض المسلمون السابقون للإدانة (القضائية) من جانب سلطات بلادهم، فإنهم معرّضون للإدانة من جانب أقاربهم. ويشهد على ذلك المغربي « عماد الدين حبيب ». إن « عماد الدين حبيب »، وعمره الآن ٢٧ سنة، الذي تم إلحاقه بمدرسة قرآنية منذ سن الـ٥، قد أدرك مبكرً أنه لا يؤمن بالله: « لم أكن أرغب بالذهاب إلى المسجد، كنت أشعر أنني أختنق (في المسجد)؛ وكنت أعتبر الصلاة غباءً. وفي سن الـ١٣، قلت لعائلتي أنني لا أؤمن بالله. لقد نبذتني عائلتي، فرحلت عنها ». ويضيف أنه طوال سنوات عاش، « تحت رحمة إقتصاد يتعيّش، في المغرب، من أطفال الشوارع »!

يعيش « عماد الدين حبيب » الآن لاجئاً في لندن. وقد شارك في ثلاثة من أصل أربعة مؤتمرات نظّمتها « مريم نامازي ». إن شَعره المجدول يحيط بوجهه الطفولي. ولكن سيرته قاحلة مثل « الصحراء » التي ولد فيها: « قام أبي، بمؤازرة محامين إسلاميين، برفع دعوى ضدي حينما أسّست « مجلس المسلمين السابقين في المغرب ». ولهذا، هربت من المغرب »!

مدوّنات، ومنتديات، وشبكات اجتماعية

أما « محمد الخضرا »، وهو أردني عمره الآن ٢٥ سنة، وكان أثناء مراهقته يعتبر نفسَه « سلفياً » ويحلم بـ »إقامة دولة الخلافة »، فإنه يُخفي إلحاده عن أسرته. « إلحادي سيدمّرهم لو علموا به. ولكنهم لن يعرفوا لأنهم لا يستخدمون الإنترنيت »، قال لنا، في ما كان يستعد لإلقاء مداخلة في مؤتمر لندن. وبالنسبة له، ولآخرين مثله، فقد نجم التغيّر عن التعرف على الإنترنيت. ويعلق « عماد الدين حبيب » ساخراً: « كان بمثابة اكتشاف عظيم حينما أدركت أنه يمكن لي أن أخرج على الإسلام. قبل الإنترنيت، لم أكن حتى أعرف أن ذلك ممكن ».

ويقول عالم الإجتماع « حسام بن تابت » أن « الإنترنيت أتاح إنشاء صلات بين ملحدي العالم الإسلامي، وجعل الواحد منهم يدرك أنه ليس وحيداً، وأن الإعراب عن الشكوك، وطرح الإسئلة، ليس تجديفا ». المدوّنات، والمنتديات، والشبكات الإجتماعية…. بفضلها تكاثرت الشهادات، وغدا الإلحاد حرََكياً– وعالمياً. وفي العام ٢٠١٥، أطلق « مجلس المسلمين السابقين في بريطانيا » حملةً على « تويتر » تحت هاشتاغ #ExMuslimBecause (مسلم سابق لأن). وفي غضون اقل من ٢٤ ساعة، كان ١٢٠ ألف شخصاً من ٦٢ بلداً قد تجاوبوا وعرضوا صراحةً أسباب تركهم الإسلام.

ولم يتأخّر رد فعل السلطات والإسلاميين. ولم يتردّد بعض الدُعاة في الدعوة إلى قتل المرتدّين. وتحقّق لهم ما أرادوا في « بنغلادش »: فتم اغتيال ٦ مدوّنين على الأقل وناشر صحف واحد بسبب إلحادهم. « بفضل الإنترنيت، وبفضل الشبكات الإجتماعية التي يمكن الدخول إليها بواسطة الهاتف، بات هنالك عدد متزايد باستمرار من المناضلين الملحدين أو من المدافعين عن العلمانية وعن حرية الضمير »، قال لنا الناشر « أحمدور رشيد شودري » Ahmedur Rashid Chowdhury ، الذي تعرّض لاعتداء وحشي في أكتوبر ٢٠١٥، قبل أن يلجأ إلى النروج، من حيث أجاب على الإسئلة التي طرحتها عليه « لوموند » بالهاتف. وهو اليوم مؤسس مجلة Shuddhashar، كما يحرّر عدداً من المدوّنات الداعية للإلحاد.

إن أياً من البلدان ذات الأغلبية المسلمة لم يظل بمنأى عن ظاهرة الإلحاد. وفي تركيا، التي كانت تُعتَبَر بلداً علمانياً، تدهور الوضع بشدّة منذ وصول رجب طيب إردوغان إلى السلطة، وخصوصاً بعد محاولة الإنقلاب العسكري في ١٦ يوليو ٢٠١٦: من الإعتداءات على نساء بسبب أزيائهن، أو الإعتداء على أشخاص لا يصومون في شهر رمضان، إلى تعديل البرامج المدرسية من أجل استبدال نظرية « داروين » ومبادئ أتاتورك بدروس دينية أو بالرواية الرسمية عن الإنقلاب الفاشل.

بل إن تونس، التي كانت تُعتبر استثناءً بين البلدان المسلمة، لم تظل بمنأى. ونشأت حركات تضم الأفراد الذين « يرفضون صيام رمضان» علناً، وامتدت إلى الجزائر والمغرب. ولكن الخوف يظل سائداً. « وقالت لنا المخرجة السينمائية « ناديا الفاني »: « ما زال صعباً جداً أن يعلن المرء في تونس أنه ملحد. وقد وُصِمت بأنني إرهابية لمجرّد أن الفيلم الذي أخرجته بعنوان « لا الله ولا السيّد » يدافع عن العلمانية ».

وبموجب دعوى اقامها ضدها ٣ محامون من حزب « النهضة » الإسلامي، فقد اتُّهِمَت في العام ٢٠١١ بالتحريض على كره الدين وكذلك.. بالتطرف الديني! وبعد تعرّضها للتهديد بالقتل، فقد لجأت إلى فرنسا ولم تتمكن من العودة إلى تونس حتى ٤ نوفمبر الماضي، بدعوة من « الأيام السينمائية في قرطاج »، حيث عرض فيلمها الذي كان عنوانه Même pas mal. وكان سبق ذلك قرار قضائي بتعليق الدعاوى ضدها. وهي تعترف بأن « الوضع يتغير ». ففي ٢٥ أكتوبر ٢٠١٧، اعترفت السلطات التونسية بجمعية المفكرين الأحرار التي يشير قانونها الأساسي صراحةً إلى الإلحاد. وكانت تلك « سابقة » في العالمين العربي والإسلامي. (ملاحظة: تخطئ محرّرة جريدة « لوموند » حول هذه النقطة. فقد تأسست أول جمعية إلحادية مرخّصة في تركيا في مارس أو أبريل ٢٠١٤. ويمكن التعرّف عليها باللغة الإنكليزية على موقع http://turkishatheist.net – بيار عقل).

وثمة علامات أخرى تنبئ بحدوث تغيير في المجتمعات الإسلامية. ويبرز المؤرخ « دومينيك أفون » Dominque Avon على أنه « في المغرب، وفي العام ٢٠١٦، أعلن الأعضاء الستة « المجلس الأعلى للعلماء »، رغم فتوى معاكسة كان قد أصدروها قبل ٤ سنوات، أنه لم يعد ممكناً في الظروف الراهنة أن يتم إنزال حكم القتل بالمرتدين »! ولكن المغربي « عماد الدين حبيب » لم يقتنع بذلك التغيير. وهو يقول « أن تكون فاشي قليلاً، يعني أنك ما تزال فاشياً »!

أيا كان الحال، فإن مرتكبي الإعتداءات ضد المسلمين السابقين نادراً ما يتعرّضون للمساءلة من جانب السلطات.

ففي بنغلادش، تنفي الحكومة وجود مجموعات إسلاموية تابعة للخارج وناشطة في البلاد، وتتأخر تحقيقات الشرطة إلى ما لانهاية، كما تشهد « رفيدة بونيا أحمد » Rafida Bonai Ahmed. ففي فبراير ٢٠١٥، كانت تلك السيدة البنغلادشية تسير في أحد شوارع العاصمة « داكا » مع زوجها « أفيجيت روي » Avijit Roy (الذي نشر كتاباته الناشر Ahmedur Rashid Chowdhury المذكور أعلاه) حينما تعرّضا لهجومٍ بالخناجر. وقد أصيبت هي بجروح خطيرة، في حين قُتِلَ زوجها.

وفي مؤتمر لندن، شرحت تلك السيدة الصغيرة، التي ما تزال تحمل آثار الإعتداء عليها، معاناتها بصوت هادئ: « في بعض الحالات، تم اعتقال بضعة أفراد، ولكن لم تجرِ محاكمات سوى لعدد قليل جداً من القتَلة. وفي فبراير ٢٠١٦، أُعلن عن القبض عن الفاعل الرئيسي في الإعتداء علينا، ولكنه قُتِل بعد أشهر قليلة في اشتباك بالأسلحة النارية مع أنه كان يُفترض أن يكون داخل السجن في ذلك الحين »! ومن الولايات المتحدة، فإن « رفيدة بونيا أحمد » تمد يد المساعدة إلى المدوّنين أو الكتّاب الملحدين المضطهدين في بلادها. وقالت لنا: « بعد ما حدث لي، كان يمكن أن أصبح متشائمة ومفعمة بالحقد. ولكنني لست كذلك. ينبغي أن أستمر في الكفاح من أجل حقوق الملحدين ».

تبعاً لمصالحها السياسية الراهنة، فإن السلطات السياسية تقمع تعبيرات الإلحاد، أو تغض النظر عنها أحياناً بضغط من الدول الغربية. وتجزم « رفيدة بونيا أحمد » بأن الحكومة البنغالية ترغب في اجتذاب أصوات الناخبين الإسلامويين. ويؤكد الباحث « حسام بن تابت » على أن « المسألة سياسية بوضوح ». مثل العفو الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته لألمانيا، عن المذيع التلفزيوني « إسلام بحيري »، الذي كان قد صدر ضده حكم بالسجن لسنة واحدة بطلب من جامعة الأزهر بعد انتقاده لنصوص إسلامية معينة. ويعتقد « حسام بن تابت » أن « هدف العفو كان إعطاء انطباع بأن مصر تقف إلى جانب المفكرين الأحرار ». ويضيف أن إصرار السلطة الفلسطينية، في حينه، على محاكمة « وليد الحسيني »، مع أن مدوّنته كانت هامشية، نجم عن مواجهتها لإسلاميي « حماس ».

الهجرة إلى أوروبا… وخيبات الأمل

لكل ما سبق، فإن الكثيرين يختارون المنفى. ولكنهم، في أوروبا، يجدون انفسهم في وضع لم يكونوا يتصوّرونه. فبعد تعرّضهم للإضطهاد في بلدان العالم الإسلامي من جانب الإسلامويين والسلطات المحليين، فإن الذي تخلّوا عن الإسلام يُنظر إليهم في الغرب على أنهم « كارهون للإسلام ». وبالنسبة للمسلمين السابقين، الذين لا يعتنقون كلهم رأياً موحداً والذين تشهد صفوفهم نقاشات وخلافات مثلهم مثل بقية فئات المجتمع– حول الحجاب، أو حول البوركيني، مثلاً– فإن نقد الإسلام ضروري مثلما كان نقد الكاثوليكية في لحة فصل الكنيسة عن الدولة في مطلع القرن العشرين. ولكن التصريحات الهوجاء لبعضهم لا تساعد في تهدئة النقاش.

وحينما يؤكّد الكاتب الهندي « إبن ورّاق » أن المشكلة لا تكمن في االأصولية الإسلامية وحدها بل في الإسلام نفسه، فإن كلامه يبدو صادماً. ولكن الملحدين يردون بأنه لا بد من أن يكون المرء جذرياً لكي ينتقد الإسلام! وتقول المخرجة « ناديا الفاني » محتدّة: « أنا أقول، لنهاجمهم. نعم، من حقنا أن نصرح بأعلى صوتنا أننا ملحدون. ومن حقنا أن نعتبر أن الأديان، كل الأديان، غبية. ولم يحدث أن شاهدنا ملحداً يقتل شخصاً متديّناً »!

من جهة أخرى، فالمسلمون السابقون المنخرطون في خطاب مناوئ للإسلام يمكن لهم، أحياناً، أن يقعوا في أحضان فئات أخرى. فما يسمّيه بعض نقّاده « اليسارية الإسلاموية » – كما في النقاش الحالي في فرنسا حول موقع « ميديا بار » ومديره « إدفي بلينيل »- التي تدين أي نقد للإسلام، يضع بعضَ الملحدين، خصوصاً منهم الصغار في السنّ والذين لا يملكون خبرة نضالية كبيرة، تحت رحمة جماعات تكره الإسلام فعلاً!

ويقول المحلل « حسام بن تابت »: « المسلم السابق بحاجة إلى تأكيد اختياره بصورة دائمة. وهو بحاجة إلى أن يتعايش مع ماضيه حينما كان مسلماً وأن يقول « هذا ما لا أريد أن أكونه بعد الآن ». وفي سياق عملية إعادة بناء ذاته، فإنه يحدث أحياناً أن يصبّ ذلك في مصلحة جماعات أخرى، حصوصاً حينما لا يزيد عمر الشخص عن ٢٢ او ٢٣ سنة »!

وذلك بالضبط ما عاشه « وليد الحسيني » لدى وصوله إلى فرنسا، بعد قضاء عشرة أشهر في السجون الفلسطينية. ويقول « حسام بن تابت »: « بالنسبة له، فإن التعذيب الذي تعرّض له يمثّل الإسلام. إنه الإسلام الذي منعه من أن يكون حرّاً في تفكيره. وبناءً عليه، لا يتردّد الشاب الفلسطيني في وصف الإسلام بأنه « دين الإرهاب ». ونشر كلامَه على الفور موقع « الرد العلماني » Riposte Laïque الكاره للإسلام. ولا يتبرّأ « وليد الحسيني » الذي كتب كتاباً بعنوان « خيانة فرنسية » Une trahison française للعبير عن خيبة أمله إزاء تحفّظ بعض اليسار في الوقوف بوجه الإسلامويين، من علاقته بذلك الموقع اليميني المتطرف. وهو يبرّر ذلك، بمرارة، بأنهم « الوحيدين الذين وقفوا إلى جانبي ».

« إن المسلمين السابقين يحملون إزاء الإسلام خطاباً لا يجرؤ الآخرون على مثله خوفاً من أن يُتّهموا بالخروج عما هو مقبول سياسياً. يا للنفاق »، يندد الكاتب الهندي « إبن ورّاق »، الذي كان أحد الموقعين، إلى جانب الكاتبة الفرنسية كارولين فوريست، ومريم نامازي، وتسليمة نسرين، وسلمان رشدي، على « بيان الـ١٢ »، الذي يمثّل نداء لمواجهة الإسلاموية، الذي نشرته مجلة « شارلي إيبدو » في ١ مارس، ٢٠٠٦. ويضيف « إبن ورّاق »: « لقد نسي الناس بسرعة ما يعنيه شعار « أنا تشارلي » (الذي رفعه المتظاهرون ووسائل الإعلام (بعد العملية الإرهابية التي تعرّضت لها المجلة في ٧ يناير ٢٠١٥ وأسفرت عن اغتيال ١٢ من محرريها والعاملين فيها). فهذا الشعار يعني الحق في انتقاد الإسلام، وحتى في السخرية من الإسلام ».

إستفادة اليمين المتطرف من خطاب الإسلاميين السابقين

في مؤتمر لندن، لم يتردّد الخطباء في توجيه أقسى النقد لذلك اليسار الذي، في زعمهم، يترك انتقاد الإسلام للأحزاب التي تكره الأجانب، الأمر الذي دفع بعض المشاركين لاعتبار ذلك اليسار جباناً، أو حتى خائناً وغير مسؤول. ولا يفهم ضحايا الإعتداءات، أو من تعرّضوا لمحاولات اغتيال من جانب إسلامويين، أن يتم إقحامهم في خانة « اليمين المتطرف »! وقد تساءل الأردني الشاب « محمد الخضرا »، وصفّق له الحضور بشدة: « ما هي أولوياتكم؟ بينما نموت نحن، فإنكم تتحدثون عن العداء للإسلام (من جانب اليمين المتطرف »؟

من جهته، فإن اليمين المتطرف (في أوروبا) لا يراعي أية إحتياطات. وروى لنا التركي « جمال كنودسين يوسيل Cemal Knudsen Yucel أن أية شخصية سياسية نروجية لم تتصل به بعد أن أسّس « مجلس المسلمين السابقين في النروج »، حيث يقيم منذ العام ٢٠٠٥. هذا، باستثناء اليمين المتطرّف الذي قام بتكييف خطابه السياسي، فتوقّف عن مهاجمة المهاجرين وبدأ يركّز على الإسلام– وهي نفس الإستراتيجية التي تعتمدها « الجبهة الوطنية » في فرنسا.

ويعطي التركي « جمال » تفسيراً غير مقنع حينما يقول بصراحة: « اليمين المتطرف ليس أكثر عنصريةً في النروج. وحتى المدوّن « فجوردمان » (Fjordman)، الذي كان المرشد الروحي لـ « إنديرس بيهرنغ بريفيك » (الإرهابي النازي الجديد الذين قتل ٧٧ شخصاً في هجوم بجزيرة « أوتويا » في يوليو ٢٠١١) قد تغيّر. فهو يساندنا، نحن المهاجرين إلى النروج، وبناءً عليه فهو لا يمكن أن يكون عنصريا! ». ونجد الخطاب نفسه لدى « وليد الحسيني » الذي لا يعتنق أفكار اليمين المتطرف: « في جميع الأحوال، فالعنصريون لا يحبّون العرب من أمثالي. لو كنت في السعودية، لكانت هنالك فتوى ضدي. هنا، في العالم الحديث (في أوروبا)، يكتفون باتهامي بأنني معادٍ للإسلام »!

إذا كان الأصغر سنّاً يمكن أن ينخدعوا، فإن رفاقهم الأكبر سنّاً لا يقبلون بمثل ذلك التقارب الخطر: « لا يمكن لنا أن نتورّط مع موقع « الرد العلماني »، تقول التونسية ناديا الفاني، « ولكن انتقاد الإسلام، والمطالبة بالعلمانية كما نفعل نحن، لا يدخل في خانة كره الإسلام. وبالمقابل، فإن عدم الأخذ بالإعتبار إمكانية (الترقّي إلى) الحداثة في البلدان المسلمة يمثّل العنصرية الكارهة للإسلام الحقيقية »!

العلمانية، التي تتمتّع بها معظم البلدان الغربية، هي، إذاً، في نهاية المطاف، المعركة الوحيدة لأولئك المناضلين الذين يظل صوتهم غير مسموع حتى الآن.

الأصل الفرنسي:

Angelina Montaya: L’athéisme ce tabou du monde musulman

*

إقرأ أيضاً:

المرأة متى؟: ضغوط أوروبا أبطلت”عقوبة الردّة”.. مرّتين!

٢٠٠٠-٦٠٠٠ مغربي اعتنقوا المسيحية: أين المشكلة؟

في ألمانيا: إيرانيون وأفغان وعراقيون يغيّرون دينهم إلى.. البروتستانتية

د. عبد الرحمن بدوي: من تاريخ الإلحاد في الإسلام: تصدير عام

إلى أي حد نحن “لاأدريون”؟

سبينوزا.. “فضيحة العصر”

اليابان: “بلاد المُلحدين متعددي الأديان”.. والآلهة!

*

تعليقات من “الفايس بوك”

اذن الإلحاد تجاوز رفض الأديان إلى رفض وجود الخالق..

اما الجمعيات التي تسمي نفسها المسلمون السابقون فهذا أمر لا قيمة له.ولا لكل الأسماء التي وردت فيه.ففي النهاية هم عبارة عن اصفار يحملون أفكارا يخجل الأطفال ان يرددوه.

اما بالنسبة لوجود خالق ومدبر لهذا الكون.والإنسان، فأنا استغرب فعلا من أشخاص يسمون أنفسهم مثقفين ومتعلمين .ولا يؤمنون بوجود خالق من التدبر والتفكير بكل ما يحيط لنا من كل إشكال الحياة (والتفكير السليم هو رأس مال الإنسان العاقل).من التفكير بكل ما ذكرنا يستنج أي إنسان عاقل ،ان كل هذه الكائنات تسير وفق نظام محدد .دقيق..ومعجز.وهذا يستطيع أي إنسان ولو كان غير متعلم.ان يتوصل إليه..اذن باختصار شديد من الذي وضع هذا النظام الدقيق.

هل هي الشمس ام القمر ام الإنسان.

طبعا لا أحد من هؤلاء..

اذن الذي وضع هذا النظام لكل شيء حولنا هو اكبر من هذا النظام ومن خارج هذا النظام..

اما كلمة الصدفة فهي موجودة في قاموس الاغبياء فقط..

وحتى كارل ماركس الملحد الأكبر عندما عجز عن تفسير هذه الأنظمة والقوانين قال أنها ( الطبيعة)

لذلك أقول لهؤلاء الذين يقولون عن أنفسهم ملحدين سواءا كانوا مسلمين او غير مسلمين.ان ياتونا بأدلة عقلية منطقية أنه لا يوجد خالق لهذا..

اما مؤتمراتكم واسمائكم وجنسياتكم فهذا أمر ليس له أهمية.

وصاحب الفكر لا يهرب من المواجهة.اذا كان يؤمن بالفكر الذي يحمله..

لاحظوا أنني لم ادخل الإسلام في ما كتبته.ولكن الموضوع كان فقط يتعلق بالخالق.

واذا كنتم مستعدين للنقاش بعقلانية وبدون شعارات فارغة وقصص لا تلزمنا فأنا على استعداد لكي أثبت وجود الخالق بعشرات الأدلة العقلية والمنطقية.

فهل انتم على استعداد؟؟؟؟

(عفوا على التعبير)

ولكن هذا واقع الذي يرفض ما عنده ويقلد الآخرين فيما يقولونه ويعملونه.ويتجاهلون الجوهرة التي وضعها الخالق في رؤوسهم.

ويسمون أنفسهم مفكرين.وهم أقرب ما يكونون إلى الخرفان….

هؤلاء نستطيع أن نصنفهم بأنهم بشر ولكن يحملون فكرا رجعيا منحطا مكانه في المتاحف..

الأستاذ فائق

مقال « الشفاف » مخصص للملحدين من المسلمين السابقين. وليس مخصصاً للملحدين عموماً، أو للملحدين من المسيحيين السابقين. فلماذا تعترض على ما تسميه ربط الإلحاد بالمسلمين السابقين؟

والمقال يتحدث عن « العنف » الذين يتعرض له المسلمون السابقون، وأنت تستخدم في تعليقك تعابير من نوع « أصفار » أو « لا قيمة له » و « أغبياء »… وهذا « عنف لفظي » قد يبرّر « عنفاً غير لفظياً »، أليس كذلك؟

لماذا يصعب عليك أن تقول « من شاء فليؤمن وما شاء فليكفر » مثلاً؟ هل تريد أن تجبر الناس على الذهاب إلى الجنة؟