خاص بـ”الشفّاف”

في حين تقاومُ تركيا التفككَّ على أسُس عِرقية خارج حدودها، يشيرُ تحولٌ طفيف في الخطاب والسياسات الداخلية إلى إعادة تصوُّر هادئة لهوية تركيا الوطنية نفسها. هذا التناقض يكشف ليس فقط عن مفارقة استراتيجية، بل عن تحدٍ أساسي للمبادئ التي تأسست عليها الجمهورية التركية.

تُقدّم تركيا نفسها كأحد أكثر المعارضين صراحةً لإعادة رسم الحدود وللتفكك القائم على “الهوية” في المنطقة. من شمال سوريا إلى غرب العراق، ومن شرق المتوسط إلى جنوب القوقاز، دأبت أنقرة على إدانة الفيدرالية، والكيانات العِرقية، والجيوب الطائفية، بوصفها تهديدات وجودية للنظام الإقليمي. وكان مبدأ عدم إمكانية تقسيم “الدولة والسيادة” حجرَ الزاوية مند وقت طويل في السياسة الخارجية التركية.

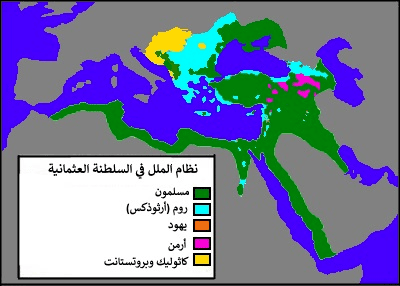

لكن، داخل تركيا نفسها، يتشكّل تطور أكثر غموضًا. فقد أثار خطاب الرئيس أردوغان الأخير، الذي احتفى بتعايش “الأتراك والأكراد والعرب” في تركيا، إلى جانب الإشارات المتجددة إلى الحقوق الثقافية وإحياء نهجٍ منفتح تجاه القضية الكردية، موجةً من القلق. ويقول المنتقدون إن ذلك يشيرُ إلى ابتعاد هادئ عن المبادئ التأسيسية للجمهورية القائمة على الوحدة المدنية والمواطنة المتساوية، نحو إطار قائم على “الهوية”، يُذكّر بنظام “الملل” العثماني.

المفارقة حادة: فتركيا ترفض اللامركزية القائمة على العرق خارج حدودها، بينما تُجري تجربة لنسخة منها داخل حدودها. هذا التناقض ليس نظريًا فحسب، بل يشكل نقطةَ تحول محتملة قد تصبح عندها السياسات الداخلية والخارجية لتركيا غير متوافقة أيديولوجيًا – ما يعرض للخطر تماسك الجمهورية التي تسعى تلك السياسات إلى حمايتها.

عقيدة الأمن الجديدة لإسرائيل: إعادة رسم الحدود عبر سوريا

لم تعد سياسة إسرائيل تجاه سوريا تقتصر على الردع. فالعمليات الأخيرة – الممتدة من السويداء إلى دمشق، ومن درعا إلى القامشلي – تُظهر هدفًا استراتيجيًا: تفكيك سوريا على أسس عرقية وطائفية، وإنشاء كيانات صغيرة قابلة للإدارة تتماشى مع الهيكل الأمني طويل الأمد لإسرائيل وطموحاتها الإقليمية.

في جنوب سوريا، تُصوَّر تدخلات إسرائيل في المناطق ذات الغالبية الدرزية على أنها “أعمال إنسانية لحماية الأقليات”. لكن في الواقع، فإنها تشبه إلى حد كبير إنشاء منطقة عازلة موالية – على غرار التحالف مع المسيحيين الموارنة في لبنان خلال ثمانينيات القرن الـ20. وفي الشمال الشرقي، فإن دعمها للحكم الذاتي الكردي ينسجم مع عقيدة “تحالف الأقليات” التي تتبناها منذ زمن، والتي تهدف إلى تقليص النفوذ القومي العربي والإسلامي من خلال تمكين المجموعات المهمشة تاريخيًا. أما في الوسط، فالهدف واضح: إبقاء دمشق ضعيفة، ومنقسمة، وعاجزة عن استعادة سلطتها الإقليمية.

ما يلفت النظر هو أن إسرائيل لم تعد تسعى فقط لحماية حدودها، بل لإعادة تشكيل البنية السياسية الداخلية لجيرانها. ومع اتساع بَصمتها العسكرية، تتسع أيضًا جهودها لترسيخ الكيانات العِرقية وتفكيك رؤية الدولة السورية الموحدة.

أما حديثها عن “حل فيدرالي”، فيُنظر إليه – لا سيما في أنقرة – كذريعة دبلوماسية لإضفاء الشرعية على التقسيم. وبالنسبة لتركيا، فإن هذا لا يُعدّ مجرد انتهاكٍ للسيادة السورية؛ بل كهجوم مباشر على استقرار المنطقة، وكبالون اختبار لتفكك مماثل في أماكن أخرى.

الولايات المتحدة: غموض استراتيجي أم تأييد ضمني؟

اتبعت الولايات المتحدة موقفاً حذراً لكنه محسوب في المنطقة. فعلى الرغم من أنها تُعلن رسمياً دعم وحدة سوريا وإعادة إعمارها بشكل شامل، فإن صمتها تجاه الضربات الجوية الإسرائيلية، واستمرار تواصلها مع الإدارات الذاتية بقيادة الأكراد، يروي قصة مختلفة.

خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب، ضاعفت واشنطن من نهجها منخفض التكلفة وعالي التأثير: تجنب التورط المباشر، مع منح حلفائها المقربين، مثل إسرائيل، مساحة عمليات واسعة. وبالنسبة لأنقرة، هذا ليس حياداً بريئاً—بل هو تواطؤ ضمني.

إن رفض إدانة التوغلات العسكرية الإسرائيلية المتزايدة، وغياب موقف واضح ضد خطط التقسيم الفعلي، زاد من تآكل ثقة تركيا بواشنطن. كما أن استمرار التعاون مع حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ووحدات حماية الشعب (YPG)، اللذين تراهما أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني (PKK)، يعزز الشعور بازدواجية المعايير.

وبالنسبة لتركيا، فإن سوريا المجزأة ليست مجرد إخفاق دبلوماسي—بل تهديد مباشر لأمنها القومي. فهذا يعني فراغاً أمنياً طويل الأمد على حدودها، وصعود الفاعلين غير الحكوميين، وترسيخ الكانتونات الإثنية (أي العِرقية) —وهو سيناريو تحاربه تركيا منذ أكثر من عقد.

وفي هذا السياق، فإن الغموض الأمريكي المدروس بدقّة متناهية ليس محاولة لتحقيق توازن بل إنه جزء من الزخم المزعزع للاستقرار الذي يجتاح المنطقة.

انحدار إيران: من طليعة إقليمية إلى عبء استراتيجي

كانت إيران في السابق العمود الفقري الأيديولوجي واللوجستي لما يُعرف بـ”محور المقاومة”، لكنها تشهد الآن تراجعًا متعدد الأبعاد. فبُنيتها العسكرية الواسعة في سوريا، التي أنشأتها بصبرٍ على مدى سنوات لتمديد نفوذها من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط، تم تفكيكها بشكل منهجي بفعل الضربات الجوية الإسرائيلية. قُضي على قادة بارزين في الحرس الثوري، وتعرضت طرق إمداد حزب الله للاضطراب، وتقلص موطئ القدم الاستراتيجي الإيراني — خصوصًا في جنوب سوريا — بشكل ملحوظ.

أما داخليًا، فالوضع يزداد سوءًا بسرعة. الاقتصاد الإيراني في حالة انهيار، مشلول بالعقوبات ومثقل بسوء الإدارة المزمن. أكثر من 1.5 مليون لاجئ أفغاني تم طردهم في حملة وصفها مراقبون دوليون بأنها تحميل للمسؤولية أو “قميص عُثمان” لإخفاقات النظام. وتشهد مناطق الأكراد والبلوش والأذريين احتجاجات يومية. تتصاعد وتيرة الإعدامات والاعتقالات الجماعية. أما الروح الثورية التي كانت تُلهم الجمهورية الإسلامية، فقد تلاشت — لتحل محلها سلطوية بلا شرعية.

دبلوماسيًا، تعاني إيران من عزلة متزايدة. فالمفاوضات النووية مع الغرب انهارت، والحلفاء الاسميون كالصين وروسيا باتوا يتّخذون مواقف حذرة، ويعززون علاقاتهم مع دول الخليج بينما يبتعدون عن طهران. كما يتراجع نفوذ إيران في العراق، ويتعرض حزب الله — أقوى وكلائها — لضغوط متزايدة.

أما بالنسبة لتركيا، فالمعادلة معقدة. فمن جهة، يُعد ضعف إيران تقليصًا للمنافسة الأيديولوجية والجيوسياسية. لكن من جهة أخرى، فإن الفراغ الذي تتركه إيران سرعان ما يُملأ بجهات وأجندات — دولية وغير دولية — قد تتعارض مع المصالح الاستراتيجية التركية. فالمخاطرة ليست في قدوم السلام، بل في اندلاع الفوضى. إن زعزعة الإستقرار، لا الارتياح، قد يكون النتيجة الحقيقية لتراجع إيران الإقليمي.

تجدّد الجدل حول “نظام المِلَل” العثماني: هل الهوية المدنية لتركيا مهددة؟

في حين تُبدي فيه تركيا مقاومةً ضد محاولات التفتيت المفروضة من الخارج في سوريا، يتصاعد في الداخل جدلُ متزايد. فقد أثارت إشارات الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى وحدة “الأتراك والأكراد والعرب” انطباعًا سطحيًا بالترويج للتعايش، إلا أن الكثيرين يرون في هذا الخطاب تَحَوٌّلًا عن الأسس المدنية والوحدوية للجمهورية، باتجاه رؤية سياسية قائمة على الهوية.

وقد ظهرت هذه التصريحات بالتوازي مع إحياء النقاشات حول “انفتاح كردي” جديد، واعتماد لغة أكثر ليونة تجاه الحقوق الثقافية، وتجدد الاتصالات غير الرسمية مع شخصيات كانت مرتبطة سابقًا بحزب الشعوب الديمقراطي (HDP). مجتمعة، تشير هذه التطورات إلى أن تركيا قد تكون تتجه—بوعي أو بدافع الانتهازية السياسية—نحو تكوين سياسي يعيد صدى نظام الملل العثماني.

ذلك النظام الإمبراطوري كان يمنح المجتمعات الدينية والإثنية أطرًا قانونية وإدارية منفصلة، ما منحها درجة من الحكم الذاتي. وعلى الرغم من أنه مكّن من التعايش لفترة معينة، إلا أنه ساهم أيضًا في ترسيخ الهويات الطائفية، وأدى في النهاية إلى انهيار الإمبراطورية. إن إعادة إحيائه تحت مسمى “الشمولية” الحديث ينطوي على خطر ترسيخ الانقسام في قلب الجمهورية.

ويذهب منتقدو أردوغان إلى أنه لا يسعى إلى المصالحة، بل يستخدم سياسة الهوية لتعزيز سلطته. وتزداد التكهنات حول أن إصلاحات دستورية محتملة قد تمهد الطريق لرئاسة دائمة—مرتكزة إلى عقد اجتماعي جديد لا يقوم على “المواطَنة المشتركة”، بل على هويات جماعية متمايزة.

مثل هذا التحول سيضع تركيا في تناقض عميق: فهي تقاوم التفتيت الإثني (العِرقي) في سوريا، بينما قد تحتضن خطابَ التفتيت —وربما ممارسته—في الداخل. وبالنسبة لجمهورية (كِمالية، نسبةً لمصطفى كمال) تأسست على مبدأ “المساواة أمام القانون” و”الهوية المدنية المشتركة”، فإن هذا لا يُعد مجرد مفارقة؛ بل هو تهديد بنيوي لوحدة الأمة.

معضلة تركيا الاستراتيجية: بين رفض أي مسّ بالحدود الدولية وتناقض الخطاب الداخلي

تشعر تركيا اليوم أنها تبحر في مياه مضطربة. فمن جهة، تعارض تركيا بشدة أية محاولات لإعادة رسم حدود الشرق الأوسط — خاصة تلك التي قد تمنح قوة للانفصاليين الأكراد أو تشجع على إقامة جيوب عرقية مدعومة من الخارج بالقرب من حدودها. ومن جهة أخرى، فإنها تختبر في الداخل صيغًا خطابية وقانونية قد تضفي الشرعية على تمايزات مجتمعية مماثلة ولكن بمسميات مختلفة.

هذا التناقض ليس خافيًا على المراقبين. فتركيا تعارض الفيدرالية في سوريا لكنها تُغازِل لغةَ “الملة” في الداخل. تندد بالتلاعب بالهويات في الخارج، لكنها تبدو مستعدة لإعادة تغليف السياسات العرقية لتحقيق مكاسب داخلية. هل هذا مجرد تكتيك قصير الأمد أم مؤشرً على انحراف استراتيجي؟ الجواب غير واضح حتى الآن.

ما هو واضح، مع ذلك، هو أن الموقف الجيوسياسي التقليدي لتركيا — القائم على “القومية العلمانية”، و”المواطنة المتساوية”، و”سلامة الأراضي” — يتعرض لاختبار قاسٍ من الداخل والخارج على حد سواء. فانهـيار سوريا، وتآكل إيران، وطموحات إسرائيل، وغموض الموقف الأمريكي، كلها قوى تضغط على عقائد تركيا الراسخة منذ زمن.

وأمام هذه الضغوط، لا بد أن تقرر تركيا ما إذا كانت ستعيد التأكيد على مبادئ جمهوريتها الأساسية، أم ستنزلق نحو نموذجِ حُكمٍ أكثر مرونة قائمٍ على الهوية. هذا القرار ستتعدى تبعاتُه حدود تركيا بكثير.

سوريا كمرآة لتركيا

في نواحٍ كثيرة، لم تعد سوريا مجرد دولة جارة تنهار؛ بل أصبحت مرآة تعكس القلق الاستراتيجي لتركيا، والتوترات الأيديولوجية، ومآزق الهوية داخلها.

كل تطور في سوريا يتردد صداه في تركيا: تمكين الأكراد هناك يُشعل الجدل حول الهوية الكردية هنا؛ تقسيم سوريا يثير التساؤلات حول وحدة تركيا؛ تراجع النفوذ الإيراني يُربك التوازنات التي اعتمدت عليها أنقرة لعقود؛ أما تصاعد قوة إسرائيل العسكرية فيثير المخاوف من إعادة رسم موازين قوى طويلة الأمد للمنطقة.

حتى الموقف الأمريكي – المتردد، الاستراتيجي، الغامض – فإنه يتراءئ كتحذير من مدى سهولة انحراف التحالفات طويلة الأمد نحو الغموض.

في هذا السياق، لم يعد اتساق الخطاب مجرد فضيلة دبلوماسية، بل أصبح ضرورة وطنية. لا يمكن لتركيا أن تعارض تفكك الآخرين بشكل مُقنِع بينما تفتح الباب أمام انقسامات منظمة في الداخل. كما لا يمكنها أن تأمل في لعب دور قيادي في المنطقة إذا كانت غير متأكدة من اتجاهها الخاص.

التحدي المقبل هائل. يجب على تركيا أن تتمسك بمبدأ المواطنة المتساوية، وأن تقاوم التدخلات الخارجية، وأن تؤكد من جديد التزامها بسلامة الحدود، وبسلامة مبادئها الفكرية. عندها فقط يمكنها أن تظل فاعلاً سيادياً في منطقة تتسم بشكل متزايد بالتفكك والتقلب.

يوسف كانلي، صحفي ورئيس تحرير سابق لصحيفة “حريت ديلي نيوز”، وعضو في “مجلس أمناء الشفاف”. يقيم في أنقرة، تركيا.

الأصل بالإنكليزية:

Türkiye’s fight against fragmentation abroad, ethnic flirtation at home