كان معمر القذافي شغوفاً بتعريب الأسماء “الإفرنجية”، واستمرأ لعبة الحفر الأركيولوجي في اللغة، للتدليل على نبوغه الشخصي. ومن اكتشافاته الشائعة أن وليام شكسبير، شاعر الإنكليز الأكبر، عربي الأصل، من عائلة تدعى الشيخ زُبير. والأقل شيوعاً أن القذافي كان معجباً بجورج حبش، ولكن اسمه الأوّل كان مُحرجاً نوعاً ما، فلا يليق بقومي عربي، ومناضل كبير، أن يتسمى بأسماء غير عربية، طالما أن “جورج” تعني “خضر”، وبهذا الاسم خاطبه من حين إلى آخر.

وسواء “استخسر” القذافي جورج حبش في المسيحيين العرب، أو نجم التلاعب باسمه، وأسماء آخرين، عن محاولة التدليل على النبوغ الشخصي بالحفر الأركيولوجي في اللغة، فإن ثمة ما يحيل إلى ما هو أبعد من النبوغ أو الهبل. المقصود أن القبض على المعنى مستحيل دون تسمية، وأن إعادة النظر في التسميات تدل على علاقة قَلِقة بالمعنى. لذا، لا الأسماء بريئة، ولا قلق المعنى مُنزَّه عن الغرض.

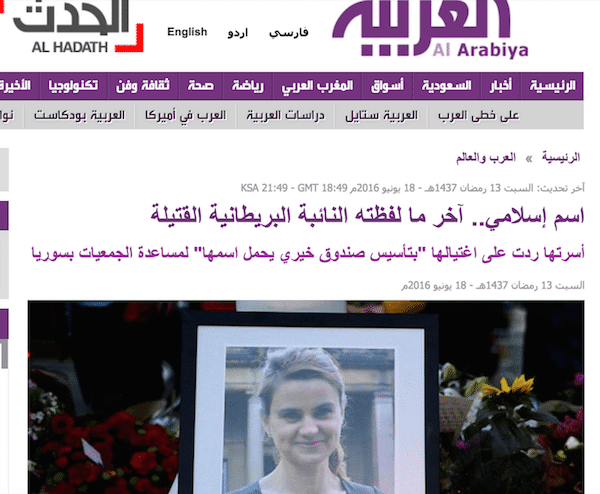

وفي سياق كهذا، ثمة ما يبرر التوّقف أمام خبر وعنوانه في الصفحة الإلكترونية لفضائية عربية، حول مقتل نائبة بريطانية، تؤيد البقاء في الاتحاد الأوروبي، على يد متطرّف قومي من بني جنسها. جاء العنوان العريض للخبر على النحو التالي: “اسمٌ إسلامي آخر ما لفظته النائبة البريطانية القتيلة”. وفي التفاصيل أن مساعدة للمغدورة، اسمها فاضلة، سارعت لنجدتها، وطلبت منها النهوض، فردت النائبة الجريحة: “لا أستطيع يا فاضلة”، ثم لفظت أنفاسها، أو كما كتب المراسل في صياغة ركيكة ومُضحكة: “ومع اسم فاضلة لفظت الأم لطفلين آخر أنفاس من رئتيها، وفارقت الحياة”.

على سبيل الفكاهة يكفي تذكير المراسل، أو المُحرر الذي أعاد صياغة الخبر وعنونه، أن الإنسان لا يلفظ أنفاسه من أذنيه، مثلاً، لذا يفهم القارئ أنها ماتت إذا قرأ: “لفظت آخر الأنفاس”، بلا رئتين، ولا ما يحزنون، ولا يحتاج لتفسير الماء بالماء “فارقت الحياة” بعد القول: “لفظت آخر الأنفاس”، فمن يلفظ آخر الأنفاس يكون قد فارق الحياة.

على أي حال، وعلى الرغم من حقيقة أن علاقة المراسل باللغة تدل على تواضع المهارات، فإن ما يستدعي التوّقف يتمثل في مهارات من نوع آخر، نعثر عليها في حكاية “آخر” ما لفظته النائبة القتيلة قبل أن تلفظ آخر الأنفاس، من “رئتيها” طبعاً. ونعني “الاسم الإسلامي”، الذي استأثر باهتمام المراسل، والمُحرر بالتأكيد، وكان (يا لمحاسن الصدف) “آخر” ما لفظته القتيلة، فاستحق مرتبة الشرف الأولى في العنوان. ليس هذا وحسب، بل ونشر المُحرر صورة القتيلة، وعلّق عليها، أيضاً: “جو كوكس، توفيت بين ذراعي مساعدتها المُسلمة”.

ماذا لو كان اسم المساعدة كريستين، أو كانت مسيحية، أو بوذية، أو هندوسية، أو يهودية، هل كان في مصادفة كهذه ما يضمن لها مرتبة الشرف الأولى في العنوان؟ وماذا عن هوية المساعدة، ألا تستنفر أصولها الهندية بعض الروح الرياضية، مثلاً، وقدراً من التسامح اللغوي على الأقل؟ المهم، أن فاضلة مسلمة، واسم فاضلة إسلامي، وفي الحالتين ما يبرر استغلال حتى اللحظات المأساوية الأخيرة في حياة امرأة، عاثرة الحظ، قتلها مجرم معتوه، لتسجيل نقاط يرى فيها المُراسل، والمُحرر، خصوصية فريدة، ومصادفة سعيدة. ودعاية مفيدة.

قُتل، في العام الماضي، ثلاثة طلاّب فلسطينيين في ولاية أميركية، ونشرت الفضائية المعنية الخبر بعد تجريد المقتولين من هوياتهم العربية والفلسطينية، والأردنية، قائلة إن ثلاثة مسلمين قتلوا على يد أميركي مُلحد يكره الإسلام. وبعد فوزه، نال عمدة لندن “المسلم”، الكثير من الاهتمام والتغطية، في صدارة صفحتها على الإنترنت، لبضعة أيام على الأقل. وللإنصاف لا يقتصر الأمر على فضائية بعينها، ويمكن للفضوليين العودة إلى الإنترنت للعثور على ملايين الأخبار، والتسميات، والصفات، والتحيّزات، ذات الصلة بأشياء كهذه.

القصد أن التكرار يُحرض على القول بوجود نظام للمعرفة تنم بنيته الداخلية عن انزياح في المعنى، وأن في انزياحٍ كهذا ما ينم عن علاقة غير سوية بالعالم، وأن فيه ما يعيد التذكير، أو ينبغي أن يعيد التذكير، بحقيقة أن هذا النوع من التمرينات اللغوية يمثل مدخلاً رئيساً في كل محاولة لدعشنة العالم. فلا دعشنة، على الأرض، دون تدعيش في سماء اللغة، في الدماغ، والخيال، وعلى اللسان والورق، أو على الإنترنت، وشاشة التلفزيون، إذا شئت.

الدعشنة والتدعيش دلالات مجازية لتحيّزات لاهوتية وعرقية عرفتها كل ثقافات، ولغات، الكون قبل بزوغ فجر الأزمنة الحديثة. وفي زمن القوميات، ونشوء الدولة/الأمة تجلت مُعلمَنة في أيديولوجيات فاشية وعنصرية، عادت على العالم بالويل والثبور وعظائم الأمور.

لم ينجُ العالم العربي من تجليات لاهوتية ومُعلمنة للتدعيش والدعشنة في الأزمنة الحديثة، ولكن الأمور لم تكن، دائماً، على هذا القدر من السوء. فعندما لا يجد مراسل، أو مُحرر، أو قارئ (وكل هؤلاء في المتن الاجتماعي العريض، لا على الهامش، وأغلبهم على الأرجح ضد داعش التنظيم) ما يثير الاهتمام سوى الدلالة الدينية في خبر ما، يصبح نبوغ القذافي، أو هَبَلُه، مجرد مفارقة سخيفة إذا ما قورن بحقيقة أن العداء لداعش التنظيم لا يعني، بالضرورة، العداء للتحيزات الأيديولوجية التي أنجبته، وفي صلبها اختزال العالم (على طريقة بن لادن) في فسطاطين، وتقسيمه إلى مؤمنين وكفّار، ومسلمين وغير مسلمين.

فالمتن الاجتماعي العريض يعارض الطريقة، ولا يعترض على الغاية. وإن لم تكن هذه من علامات تفشي الفاشية في الثقافة الشعبية السائدة، فماذا تكون؟ الأكيد أن الشيخ زُبير، وهبل العقيد، أرحم من فِصام وأوهام العربي الجديد.

khaderhas1@hotmail.com

- كاتب فلسطيني

والله لم افهم من المقالة شيء. ما علاقة هوس القذافي بتأصيل الأسماء الى العربية مع مقتل سياسية انكليزية؟

اقسم بالله انك عجبتنى،،،، نعم ليبى عانى من جنون القذافى الاركيولوجى ،، واحد تصريحاته اللغوية ان اهله فى سرت يقولون للمنزل ” حوش” فاستنتج المجنون ان الانجليز تعلموها من العربية وسموها ” هاوس” ،،، ايضا كان للقذافى تابع ذيل امعة يسمى د. على فهمى خشيم ، وهو من يفبرك له در سه اللغوية اليومية على الاذاعة الليبية زمان.