|

إستماع

Getting your Trinity Audio player ready...

|

فجع الوسط الثقافي الإماراتي في 8 نوفمبر 2020 برحيل أحد أعلامه الكبار ممن انشغلوا بالشعر والترجمة والتأليف والكتابة الصحفية منذ بواكير شبابه، بل كان حاضرا في الحراك الثقافي على مدى عقود من الزمن، ومسهما في مختلف الفعاليات، وناشرا عطره الأدبي الفواح وظرفه وقفشاته أينما حل، إلى درجة أنه وصف بـ«ورشة عمل ثقافية متنقلة». لذا لم يكن مستغربا أن يُصاب زملاؤه من رموز الثقافة الإماراتية بالصدمة بمجرد انتشار خبر وفاته عن 84 عاما، فسارعوا إلى رثائه والترحم عليه والكتابة عن عطاءاته المتميزة.

فقد رثاه صديقه الأديب والمؤرخ عبدالغفار حسين بقوله: «كان أخًا وصديقًا ومعلمًا نأخذ منه المعلومة المفيدة في كل فروع المعرفة العربية»، وأضاف في مقال كتبه عنه: «لا أعلم متى اليوم الموعود الذي لا مفر منه، ولكنني أشعر بأن جسدي تتساقط منه أجزاء كلّما سمعت برحيل أخٍ أو صديق، وأصبحت أمسح دمعًا بعد دمع كما يقول الشاعر: لا أمسحُ الدمعَ السّخينَ لراحلٍ إلا لأذرفَ دمعةً للتالي». ورثته الأديبة حصة لوتاه بقولها: «طوبى لمن كان مثله ومن ستبقى له الصفحات حاملة إسمه وجهده في التدوين»، ونعته وزيرة الثقافة والشباب نورة الكعبي عبر حسابها في تويتر فكتبت: «فقدنا اليوم قامة وطنية ثقافية.. كان حاضرا فاعلا في المشهد الثقافي ومساهما في إثراء المكتبة الوطنية».

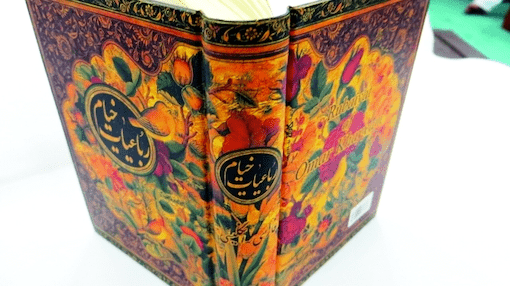

وفي الذكرى الأولى لوفاته، نظمت «مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية» بالتعاون مع مؤسسة «ندوة الثقافة والعلوم في دبي» اللتين كان الراحل نجما من نجومهما أمسية تسابق فيها أصدقاؤه وزملاؤه في الحديث عن مسيرته وأعماله وخصاله وثقافته الموسوعية، ومنهم الأديب محمد المر الذي تحدث عن علاقته الطويلة بالراحل وعن مزايا شخصيته وثقافته الواسعة التي جعلته ميالاً للهدوء والتأمل والتأني في النتاج الثقافي، كما تحدث الأستاذ بلال البدور عنه من زاوية حبه للسفر والتجوال منذ العام 1956 حين ذهب سائحًا إلى مصر عن طريق البحرين وبيروت ضمن رحلة رتبتها شركة سياحية لبنانية، وكان يحمل معه آلة التصوير على الدوام لتوثيق جولاته في المتاحف والقصور والقلاع وبيوت الأدباء، وكيف أنه كان شديد الحرص على توثيق وتسجيل التفاصيل الدقيقة لمشاهداته. وعلى هامش تلك الأمسية، أقيم معرض مصغر لجميع كتب رباعيات الخيام باللغات المختلفة من تلك التي جمعها الفقيد عبر سنوات عمره، مصحوبة بالرسومات التي تدل على مراحلها الزمنية المختلفة وكل بقعة جغرافية جاءت منه، كما ضم المعرض قصاصات بخط يده الأنيق لبعض الرباعيات التي ترجمها. كما قامت مؤسسة العويس القافية بإصدار كتاب عن الفقيد من تأليف الدكتور عمر عبدالعزيز بعنوان «محمد صالح القرق.. المقيم في أسئلة الوجود»، وذلك ضمن «سلسلة أعلام من الإمارات» الهادفة إلى توثيق الذاكرة الأدبية والثقافية والفنية والعامة لدولة الإمارات.

وفي عام 2022، تم تكريمه من قبل معرض إكسبو 2020 دبي بعرض مكتبه الضخمة المحتوية على أكثر من 24 ألف كتاب بلغات مختلفة. وبهذه المناسبة تحدث نجله الدكتور طارق القرق فقال: «اتفقنا أنا مع إخوتي الورثة أن نتشرف بإهداء هذه الكتب القيمة التي قرأها والدي جميعا وكان يرجع لها دوما لمكتبة محمد بن راشد لتستفيد منها الأجيال الحلية والمقبلة».

إذاً، حديثنا هو عن الأديب والشاعر والفيلسوف والمترجم محمد صالح القرق المكنّى بأبي فهد، والذي أبصر النور في دبي سنة 1936، ابنًا لأسرة القرق المعروفة، والتي تعود أصولها إلى إقليم فرامرزان أو فلامرزان الواقع حاليا ضمن محافظة هرمزغان في جنوب فارس العربي، والتي نزحت الى دبي من لنجة في حدود العام 1850، علما بأن مفردة «قرق» (بضم القاف وتسكين الراء) كلمة فارسية تعني (الذئب).

والده صالح القرق كان أديبا محبا للقراءة والمطالعة فكون لنفسه مكتبة كبيرة، بل خصص جزءا من دكانه لبيع الكتب والمجلات والصحف المتنوعة التي كان هو وكيلها في الفترة ما بين 1948 و1950، ما شجع نجله محمد، وهو يطوي سنوات طفولته، على المطالعة والقراءة والتعلق بالمطبوعات اقتداء بوالده. أما أخوه عيسى صالح القرق فقد تميز منذ صغره بحب التحدي وخوض غمار التجارب واكتساب المعارف وتعلم اللغة الإنجليزية، فنشط حينما كبر في قطاع المصارف ثم في قطاع الأعمال التجارية حتى غدا اسمًا معروفًا يشار إليه بالبنان كأول مصرفي إماراتي وأحد أباطرة المال والأعمال، وقد اختير في عام 1991 ليكون سفيرًا لدولة الإمارات لدى بلاط السانت جيمس وجمهورية أيرلندا.

تلقى القرق تعليمه الأولي في كتاب للشيخ عبدالله الأوفى، ثم انتقل إلى مدرسة الفلاح فتلقى فيها شيئا من علوم اللغة والفقه والقرآن الكريم والحساب. كما تتلمذ في عام 1948 على يد الشيخ أحمد بن محمد القنبري، الذي كان عالما واسع المعرفة والثقافة ومتبحرا في الشعر والنحو وقواعد اللغة وفنون الخط العربي، وهو من عرفه وحبب إليه رباعيات الخيام لأول مرة من خلال الترجمة العربية للشاعر المصري محمد السباعي للرباعيات، وهو من كان وراء إجادته قواعد الخط العربي. وبالتزامن كان يقرأ ويطالع كثيرًا منتقيًا الكتب من مكتبة والده أو مقتنيًا إياها من المكتبات التجارية مثل مكتبة بهزاد، فقرأ مثلاً وهو شاب يافع كتب «المصطبة» و«كليلة ودمنة» و«تاج العروس» و«الأغاني» و«العقد الفريد» وغيرها من الكتب التراثية. كما قرأ آنذاك كتبا أخرى ومجلات من تلك التي أثرت معارفه وحببت إليه الترحال مثل «جولة في ربوع الشرق الأدنى بين مصر وأفغانستان» و«من شهادات سائح مصري» لمؤلفهما المصري محمد ثابت.

ذ

وحينما كبر وبلغ سن الخروج إلى العمل، اختار العمل في البنك البريطاني للشرق الأوسط بدبي، حيث كان يعمل أخوه عيسى القرق، واستمر في وظيفته تلك التي أكسبته معارف جديدة كاللغة الإنجليزية والضرب على الآلة الكاتبة لمدة خمس سنوات انتهت بانتقاله للعمل بمكاتب دار المعتمدية البريطانية في الشارقة، فأقام فترة من الزمن في الأخيرة قبل أن ينتقل إلى دبي مع انتقال المعتمدية إليها. ومن بعد 16 عامًا قضاها في هذه الوظيفة استقال ليتفرغ للأعمال التجارية والأعمال الإبداعية، طبقًا لما كتبه صديقه الأستاذ بلال البدور في صحيفة البيان (13/7/2014). والذي أخبرنا أيضًا أن القرق كان أول إماراتي يجيد الكتابة بالآلة الكاتبة، ولهذا استعان به الأديب أحمد بن علي العويس لطباعة المقالات التي كان يرسلها للنشر بمجلة «صوت البحرين» البحرينية.

وبعد أن تفرغ من مسؤوليات الوظيفة، راح يمارس هواياته فانضم في عام 1954 للنادي الأهلي بدبي، وأسهم في أنشطته وفعالياته بثرائه المعرفي وروحه المرحة وشخصيته الأليفة التي جذبت إليه أهل الفكر والأدب والثقافة. وفي عام 1956 بدأ بإشباع شغفه بالأسفار والترحال فسافر لأول مرة إلى الخارج قاصدا مصر عاصمة العرب الأولى في الثقافة والفنون على نحو ما أسلفنا، ثم راح يكرر رحلاته إلى مصر وغيرها من البلاد العربية والأوروبية، مستهدفا التعرف على ثقافات تلك البلاد والالتقاء برموزها الثقافية والفنية. فمثلا حينما زار مصر عام 1958 تفقد منزل زعيم الأمة سعد زغلول، كما زار منزل الأديب محمود عباس العقاد، والتقظ العديد من الصور التذكارية. ولأن صديق شبابه الشاعر صقر بن سلطان القاسمي (حاكم الشارقة الأسبق) كان مقيمًا في منفاه بمصر، فقد تردد عليه كثيرًا، وتعرف عنده على ثلة من المشاهير مثل: الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد والناقد وعالم اللغة بدوي طبانة والعلامة الشيخ أحمد الشرباصي، كما ارتبط بعلاقات فكرية مع المفكر الإسلامي أنور الجندي والمحقق والمترجم الدكتور حسين نصار والدكتور مصطفى محمود والأديب يوسف بكار والرسام حسين بيكار.

اهتم القرق أيضًا بفنون التصوير الفوتوغرافي والسينمائي فوثق وسجل رحلات وأسفار ولهو أصدقائه من الشباب الذين كانوا يرتادون منزله. وقاده هذا الشغف إلى الاهتمام بالسينما العربية ونجومها ومتابعة أخبارهم من خلال المجلات المصرية التي كانت له فيها اشتراكات سنوية، علمًا بأنه سجل أيضًا اشتراكًا في مجلة «هنا لندن» في عام 1950، حيث عُرف عنه منذ شبابه مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية والاستماع إلى برامجها الثقافية.

قلنا إنه تعلّق بالشاعر الفارسي الكبير عمر الخيام ورباعياته منذ صباه، وانشغل مثله بمسائل الكون والوجود، وحينما نضج فكريًا راح يبحث ويقتني كل ما يتعلق بالخيام من مخطوطات وكتب ومراجع وترجمات وصور من مختلف بقاع الأرض وبكل اللغات، وجلس يتفحص مختلف ترجمات الآخرين للرباعيات مثل ترجمات أدباء العراق (أحمد الصافي النجفي ومصطفى جواد وجميل الملائكة وطالب الحيدري وعبدالحق فاضل وأحمد حامد الصراف) وأدباء مصر (محمد السباعي وعامر بحيري والعقاد وشوقي ورامي وأحمد إبراهيم شريف ومحمد رخا ومحمد غنيمي هلال) وأدباء لبنان (عيسى اسكندر معلوف ووديع البستاني وأمين نخلة) وترجمة الشاعر البحريني ابراهيم العريض والشاعر التركي عبدالباقي كولبينازلي والمستشرق الإنجليزي إدوارد فيتزجيرالد. وكان صاحبنا يستهدف من وراء ذلك تقديم ترجمة دقيقة ومختلفة لأكبر عدد من رباعيات الخيام من أصلها الفارسي، خصوصا وأن القرق تميز عن غيره بذاكرة شعرية عربية واسعة وموهبة السبك والصياغة واختيار الأوزان المناسبة والمعاني الراقية، ناهيك عن إجادته للعربية والانجليزية والفارسية والأوردية.

وبعد جهد مُضن استغرق تسع سنوات متواصلة قدم القرق ثمار عمله في إصدار قشيب وحلة مجلدة ومزدانة بالمعلومات والصور التعبيرية ذات الصلة، إلى جانب أربعين صورة لأشهر من ترجموا الرباعيات قبله. وقام صاحبنا بتدشين ترجمته، التي تعد الترجمة الثالث والعشرين والأخيرة حتى الآن والأولى في القرن 21، ضمن فعاليات مهرجان الشعر الأول بدبي سنة 2009.

أما ما ميّز هذا الإصدار فهو أنه ثالث أطول ترجمة من حيث عدد الرباعيات، من بعد ترجمة عبدالحق فاضل (381 رباعية) وترجمة أحمد الصافي النجفي (351 رباعية). إذ قدّم 200 رباعية مكونة من 800 بيت بلغة صافية قريبة التناول ولا شطط في معانيها عن مضمون المتن الأصلي للشاعر، طبقا لتقرير صحيفة الاتحاد (26/10/2008). إلى ذلك عمد القرق بعد ترجمة كل رباعية إلى البحث عن أقرب ترجمتين بالإنجليزية والفرنسية إلى روحها وبنيتها، ثم جمع الترجمات الثلاث في صفحة إلى جانب النص الفارسي.

سجّل عنه قوله حول ترجمته للرباعيات أنه فعل ذلك من أجل إبراز الطابع الإنساني لثقافتنا العربية وتلاقيها تحت فضاء المحبة والتسامح وقبول الآخر وتبني القيم الجمالية والفلسفية دون حساسية. والقرق الذي تواضع كثيرًا بقوله إنه لا يرى نفسه مترجمًا محترفًا، هو القائل (بتصرّف): «أمضيت تسع سنوات في ترجمة رباعيات الخيام. والقافية في أي ترجمة مهمة للغاية وتتطلب جهدًا كبيرًا لأن الصياغة تتم شعرًا، أي أنها إبداع ثانٍ للنص الأصلي وليست ترجمة حرفية، حيث الترجمة الحرفية هي أسوأ ما يمكن أن يقوم به المترجم؛ لأنه يفسد المعنى لدى القارئ، فقد أضفت الترجمتين الإنجليزية والفرنسية إلى النص الأصلي لكي تكون لها قابلية القراءة في الغرب».

ويذكر أن القرق نظم الشعر، وله قصائد في موضوعات مختلفة وشخصيات عدة، مثل محمد عبدالوهاب، وسلطان العويس ومجلة «حروف عربية»، وله أيضًا معارضات لبعض القصائد مثل «يا ليل الصب» للقيراوني، وسينية البحتري، ونونية ابن زيدون. وأعد قاموسًا للأبيات التي جرت مجرى المثل بأن يأتي بالبيت الذي فيه المثل أو الشطر، ويذكر ما قبلها وما بعدها من أبيات كما واصل على مدى سنوات كتابة زاوية أسبوعية في صحيفة الخليج، جمعها لاحقًا في مجلدات ضخمة أنيقة تحت اسم «غيض من فيض»، محتوية على باقة مدهشة من الشعر والحكم والأمثال والطرائف الأدبية والعلمية.

وقد تفضّل رحمه الله قبل أسبوعين من وفاته بإرسال مجلدين من «غيض من فيض» داخل طرد ثقيل إلى عنواني بالمنامة كهدية، إذ كانت بيني وبينه مراسلات وتوارد خواطر، وكان يقرأ لي وأقرأ له، دون معرفة شخصية سابقة.