عُرف عن الكثير من الفلاسفة والمفكّرين والمصلحين أنهم لم يهاجموا الأديان بحد ذاتها بل انتقدوا بشدة علمَ الكلام الديني ورجالَ الدين وطريقةَ تفسيرهِم للدين. لذلك اعتبر رجال الدين أنّ انتقاد آرائهم وتفسيراتهم واجتهاداتهم إنما هو انتقاد للدين، وأشاعوا هذه الفكرة بين عامة الناس. في حين حاول الفلاسفة والمصلحين إثبات أن الفلسفة ليست ضد الدين بقدر ما هي ضد قَولبَة العقل وتعليبهِ باسم الدين والإيمان، ومن هؤلاء الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزاB. Spinoza.

لم يكن سبينوزا يرفض الدين جملة وتفصيلاً. ويروى أن مؤجّرته سألته ذات يوم: “هل يمكن أن أجد نجاتي عن طريق ديني وممارستي لشعائره وعباداته؟” فأجابها: “إن دينك جيد يا سيدتي، ولست بحاجة إلى دينٍ آخر غيره بشرط أن يكون ذلك من خلال التُقى وأن تعيشي حياة هادئة ومسالمة وألا تؤذي أحدا”.

ولد سبينوزا عام 1632 في مدينة أمستردام بهولندا في عائلة يهودية مهاجرة من البرتغال تنتمي إلى طائفة المارينيين. وقد التجأت عائلته وعائلات أخرى عديدة إلى هولندا لأن الاضطهاد المسيحي لليهود كان شديدا في أسبانيا والبرتغال في ذلك العصر، فيما هولندا كانت أكثر البلدان الأوروبية تسامحا مع الأديان الأخرى غير المسيحية. لذلك سمحوا للجالية اليهودية في أمستردام بأن يكون لها كنيسها ومدارسها الخاصة وكذلك طقوسها وشعائرها.

كان والد باروخ تاجرا ناجحا ولكنه متزمت للدين اليهودي، فكانت تربيته لابنه أصولية أرثوذكسية، ولكن طبيعته الناقدة والمتعطّشة للمعرفة وَضَعته في صراع مع المجتمع اليهودي.

درس باروخ سبينوزا العبرية والتلمود في يشيبا (مدرسة يهودية) من عام 1639 حتى عام 1650. وفي آخر عام من دراسته كتب تعليقا على التلمود.

في صيف عام 1656 نُبذ من أهله ومن الجالية اليهودية في أمستردام بسبب إدّعائه أن الله يكمن في الطبيعة والكون، وأن النصوص الدينية هي عبارة عن استعارات ومجازات غايتها أن تتعرّف على طبيعة الله. بعد ذلك بوقت قصير، حاول أحد المتعصبين للدين طعنه لكنه استطاع النجاة.

من عام 1656 حتى عام 1660 اشتغل في صقل الزجاج لكسب قوتِه. وفي عام 1660 هاجر إلى قرية رينسبرغ بضواحي لايد، وكانت مركزا للمسيحيين الليبراليين الذين احتضنوه ورحبوا به بعد أن توسموا فيه العبقرية. وكان هؤلاء يشكلون أكثر فئات المسيحية تحررا في ذلك الزمان، فكانوا ينكرون العقائد والطقوس، ويمارسون التديّن الداخلي الحر القائم على الفكر والأخلاق والروحانية. وكان من الطبيعي أن ينسجم معهم باروخ ويعتبرهم أقرب الناس إليه. وقد أسّس حلقة فكر من أصدقاء له و كتب نصوصه الأولى.

بقي سبينوزا في لايد حتى عام 1663، تاريخ نشر أول كتاب له، وهو الكتاب الوحيد الذي يحمل اسمه، وكان بعنوان “مبادئ فلسفة ديكارت” ويتبعه في نفس المجلد كتاب “خواطر ميتافيزيقية”. وكان نشر هذا الكتاب السبب في شهرته. فحتى ذلك الوقت لم يكن معروفا إلا من قبل حلقة ضيقة من الأصدقاء.

وفي ذلك العام غادر ضواحي لايد لكي يستقر في ضواحي لاهاي، عاصمة هولندا في ذلك الزمان أو مقر حكومتها، ودخل في علاقات ومراسلات مع عالم الفيزياء الكبير كريستيان هويغنس ومع شخص يدعى اولدينبرغ، سكرتير الجمعية الملكية البريطانية، ومع الأوساط السياسية. عندئذ تعرف على زعيم الحزب الليبرالي وحاكم هولندا – آنذاك – جان دي ويت الذي سكن معه حيث صرف له مرتبا شهريا (200 فلورين) لكي يستطيع مواصلة بحوثه وتأملاته الفلسفية.

في ذلك الوقت توقف، مؤقتا، عن مواصلة تأليف كتابه الأساسي “علم الأخلاق”، لكي يكرس نفسه لكتابات أكثر انخراطا في المعمعة السياسية. وعندئذ أصدر كتابه “الرسالة في اللاهوت والسياسة (1670)” بدون توقيع ومع اسم مزور للناشر، لكي يحمي نفسه من الاعتداءات والملاحقات. لكن قَتْلُ صديقه دي ويت مع أخيه في وسط الشارع من قبل الغوغائية المتعصبة أفقد سبينوزا صوابه وكانت نكسة كبيرة بالنسبة له.

بعدئذ ازداد عزلة وانكفاء على نفسه فكرس جهوده كلها لإكمال كتاب “علم الأخلاق” ووضع اللمسات الأخيرة على فلسفته. ورفض عرضا مغريا من قبل احد أمراء الألمان من أجل التدريس في جامعة هايدلبرغ، وفضل أن يعيش حياة الزهد والكفاف. وعلى الرغم من أن مسؤولي الجامعة وعدوه بأكبر قدر ممكن من الحرية في إلقاء دروسه، إلا أنه قال لهم: “ليس للحرية الفلسفية حدود، فإما أن نفكر بكل حرية، وإما ألا نفكر أبدا”.

في عام 1675 ذهب إلى أمستردام من أجل طبع كتاب “علم الأخلاق”. ولكن عندما سمع بأن تحالف اللاهوتيين يستعد لإطلاق فتوى ضده بتهمة الإلحاد، سحب الكتاب من المطبعة.

مات باروخ سبينوزا في يوم أحد بعد الظهر بمرض السل الرئوي الذي كان مصابا به منذ زمن طويل. ولم يكن عمره يتجاوز خمسة وأربعين عاما، ومع ذلك فقد سجله التاريخ كأحد كبار الفلاسفة على مر العصور.

إن الساعة التي كان يعيشها سبينوزا كانت تساوي سنة بالنسبة للآخرين، أو كما يقول الشاعر البلجيكي هنري ميشو: “في كل ثانية محيط من القرون..”! وبعد موته بخمسين سنة كتب أحد اللاهوتيين المسيحيين العبارة التالية لكي توضع كشاهد على ضريحه: “هنا يرقد سبينوزا. ابصقوا على قبره”!.

خطّ سبينوزا لنفسه نهجاً فلسفيّاً يستند إلى أن الخير الأسمى يكون في “فرح المعرفة”، أي في “اتّحاد الروح بالطبيعة الكاملة”. وكان الله في نظره جملة صفات لا حد لها، منها الفكر. ورأى أن أهواء الإنسان الدينية والسياسية هي سبب بقائه في حالة العبودية.

شرح سبينوزا مضمون كتابه “الرسالة في اللاهوت والسياسة” بقوله: “وفيها تتم البرهنة على أن حرية التفلسف لا تمثل خطراً على التقوى (الدين) أو على سلامة الدولة، بل إن في القضاء عليها قضاء على سلامة الدولة وعلى التقوى ذاتها في آن واحد”.

وبعد أن تربى سبينوزا داخل التراث اليهودي ودرس التوراة باللغة الأصلية على يد حاخام شهير يدعى مورتيرا، أي العبرانية، وكان يعد لكي يصبح حاخاما، انقلب على ذلك لاحقا واعتنق الفلسفة دينا. والواقع أن سبينوزا كان نجيبا ومطيعا لرجال الدين في البداية، وكان يتردّد على الكنيس لأداء الصلوات مع بقية أبناء طائفته. ثم درس الفلسفة اليهودية، وبخاصة كتب الفيلسوف اليهودي العربي ابن ميمون.

كان فضول سبينوزا المعرفي كبيرا، وهو ما كان متوقعا أن يقوده، عاجلا أم آجلا، إلى الخروج على التراث اليهودي الذي أرادوا حبسه فيه كما تفعل كل الطوائف والأديان مع أبنائها. فحاخامات اليهود لم يكونوا أقل تزمتا أو تشددا عن الرهبان المسيحيين في إسبانيا، ولكن ما كان بإمكان الطائفة اليهودية أن تنغلق على نفسها كليا في مدينة كأمستردام، التي كانت تأثيراتها الخارجية مؤثرة على جميع الأديان مما جعل المدينة تعيش حالة فريدة من التنوع الديني. فالدولة الهولندية منحت جميع الأديان حرية كبيرة. صحيح أن المذهب الرسمي المسيطر فيها كان هو المذهب المسيحي البروتستانتي الكالفيني، ولكن المذهب المسيحي العادي، أي الكاثوليكي الروماني، كان مسموحا به أيضا، وكانت كنائسه مفتوحة ويمارس معتنقوه طقوسهم وشعائرهم بكل حرية.

هذه الحرية المذهبية كانت مستحيلة في فرنسا آنذاك. فالمذهب الكاثوليكي المهيمن هناك كان يقمع المذهب البروتستانتي ويعاقب أتباعه ويلاحقون في كل مكان. وهنا كان يكمن الفرق بين المملكة الفرنسية المستبدة والأصولية، وهولندا المتسامحة التي كانت تحتضن أديان ومذاهب دينية عدة كالمذهب اللوثري والمذهب السوسيني نسبة إلى القديس سوسين (1525 ـ 1562) وهو مصلح بروتستانتي وصل به الأمر إلى حد إنكار التثليث وألوهية المسيح، وهو من أكثر المذاهب عقلانية في المسيحية. كما كان هناك أفراد شيعة الصاحبيين الذين اختزلوا الدين إلى جوهره، أي إلى السلام والبساطة وحب البشر أياًّ يكونون.

هذه التعددية الدينية والمذهبية ساهمت في التخفيف من حدة الدوغمائية الدينية الأحادية التي توجد عادة في البلدان ذات المذهب الواحد أو الدين الواحد الذي يفرض نفسه كمؤسسة رسمية وبالتالي كحقيقة مطلقة. والأمثلة على ذلك في عالمنا الإسلامي كثيرة.

إن سبينوزا حينما تردّد على مدرسة مسيحية في مدينة أمستردام، وقع في حب ابنة مدير المدرسة وحاول أن يتزوجها لكن تم رفض طلبه. في هذه المدرسة تعلم سبينوزا اللغة اللاتينية، لغة العلم في ذلك الزمان، وأتاح له ذلك أن يطلع على مؤلفات الفلاسفة الحداثيين أمثال فرانسيس بيكون (1561 – 1626) واضع المنهج التجريبي، وتوماس هوبز (1588 – 1679)، ورينيه ديكارت (1596 – 1650) واضع التقليد الذاتي والمثالي. ومعلوم أن أنصار الفلسفة الديكارتية وخصومها كانوا يخوضون معارك حامية مع بعضهم البعض في ذلك الزمان فيما كانت هولندا مركزا للمناظرات الفلسفية.

ساعد تعلم سبينوزا اللغة اللاتينية على الخروج من تراثه اللاهوتي الضيق وفتح له أبواب العلم والفلسفة الحديثة على مصراعيها، ولكن تردده على البيئات الفلسفية جعله يبدو مشبوها في نظر الكنيس اليهودي والطائفة اليهودية بشكل عام.

ومعلوم أن الطائفة اليهودية كلها كانت تتحلق حول الكنيس الذي يجمعها ويحافظ على تماسكها ووحدتها، كما ويحافظ على نقل الإيمان التقليدي من الجيل القديم إلى الجيل الجديد. ولأن تردّد سبينوزا على الكنيس أصبح قليلا، بسبب انشغاله بالمسائل الفلسفية، أوغل في الفلسفة أكثر وابتعد عن الدين التقليدي أكثر، وهذا ما أقلق زعماء الطائفة الذين وجهوا له إنذارات عدة قبل تكفيره وفصله. ويبدو أن هذا التكفير لم يزعجه كثيرا، بل رأى فيه وسيلة تحرير لكي يتخلص من الأرثوذكسية الدينية التقليدية، ولكي ينطلق حرا من أجل البحث عن الحقيقة بإمكانياته الخاصة.

في الواقع، لم يغفر رجال الدين له كتابه “الرسالة في اللاهوت والسياسة”، فقد وصفه أحدهم على النحو التالي: “انه الكتاب الأشد كفرا في التاريخ“! وقال آخر عنه إنه “تم تأليفه في جهنم، من قبل يهودي مارق مرتد وبمعونة الشيطان. فالمؤلف يستهزئ فيه بالرسل والحواريين. وفي رأيه أنه لم تحصل أبدا معجزات، ومن المستحيل أن تحصل. فهناك نظام صارم في الطبيعة لا يفلت منه أحد”.

يقدم سبينوزا في كتاب “الرسالة في اللاهوت والسياسة” فلسفة عقلانية للدين، فلسفة ترتكز على تفسير ثوري للتوراة والإنجيل (أي للكتاب المقدس). ولكن ردود الفعل الهائجة ضده أدى به إلى الإقلاع عن فكرة نشره. إن حرص سبينوزا وكبار المفكرين في ذلك الوقت على عدم نشر كتبهم في حياتهم أو نشرها بدون توقيع، دليل على مدى الخوف من الأصوليين ورجال الدين. فقد كانوا يُرهبون العقول ويخنقون الأنفاس خنقا. كانوا يعيشون نفس الحالة التي نعيشها اليوم. كانت لهم سطوة على العقول.

إن غالبية كبيرة من الشعوب العربية والمسلمة تجهل هذه الصفحات المرعبة والمجيدة من تاريخ الفكر الأوروبي. وكان الأحرى بها أن تتأمل فيها، وكان على المفكرين العرب والمسلمين أن يسلطوا عليها الأضواء لأنهم يعيشون حالياً نفس الظروف التي عاشها أولئك المفكرون قبل مائتين أو ثلاثمائة سنة. فمثلما كان القدماء يخشون الخوض في الشؤون الدينية في وقتهم، فإن المثقفين في الوقت الراهن يخشون أيضاً الخوض في الشؤون الدينية والعقائدية الخاصة بهم. وتجربة القدماء ماثلة للعيان، وهي تستحق أن تُؤخذ كعبرة أو كنموذج يضيء للحاضرين الطريق.

والواقع أن الحاخام الذي أفتى بشرعية عزل سبينوزا وقتله، لا يختلف في شيء عن رجال الدين الذين يفتون بقتل هذا المثقف أو ذاك في مصر أو السعودية أو إيران أو غيرها من الدول… قد يختلف الدين والطائفة، ولكن الآليّة تبقى واحدة، آليّة التعصب والتزمت. إنها تهدف في جميع الحالات إلى منع التفكير بحرية، إلى قمع شرارة الروح والضمير والعقل.

ينبغي ألا نعتقد أن سبينوزا ثار على الدين من خارجه وكأنه لا يعرفه كما يفعل البعض، وبالذات الملحدين. فعندما نقرأ سبينوزا نتوهّم أنه مفكر يحلّق فوق الزمان والمكان ولا علاقة له بمشاكل مجتمعه وعصره. في الواقع إن هذا وهم خاطئ جدا. فالرجل كان يفكر انطلاقا من حالة تاريخية محسوسة، هي حالة هولندا في النصف الثاني من القرن السابع عشر. وكانت قد تحرّرت للتوّ من الاستعمار الإسباني ولكنها وقعت تحت نير استعمار داخلي لا يقل إكراها وقمعا، ألا وهو: الحكم المتزمت للأصولية الدينية. إلا أنها كانت قد عاشت بين هاتين المرحلتين فاصلاً ديموقراطياً في ظل الحكم المستنير للأخوين دي ويت.

إن سبينوزا عندما كان يكتب وينظّر فإنه كان يعرف عمّ يتحدث. كان يريد أن يجد حلاً لمجتمعه، أو تشخيصاً لواقعه، مثله في ذلك مثل بقية المفكرين الكبار في التاريخ. ولهذا السبب انقضَّ على مسألة الدين ومسألة السياسة في “الرسالة في اللاهوت والسياسة”. فقد عرف بحدسه أين تكمن العلّة الأساسية: إنها تكمن في اللاهوت الظلامي أو الإطلاقي الذي يخلع المشروعية الإلهية على الاستبداد السياسي. وهذا يشبه مقولة الحاكمية أو مقولة ولاية الفقيه. بالتالي لا يمكن تحرير السياسة قبل تحرير اللاهوت. أو بعبارة أخرى: لا يمكننا أن نتحرّر من الاستبداد السياسي إن لم نتحرّر أولاً من الاستبداد الديني.

إذن، وضع سبينوزا إصبعه على مكمن الداء منذ البداية واستطاع تشخيصه. هل نستطيع التصديق بأن سبينوزا تجرأ على نفي الطابع الخارق للعادة، أي المقدس والمعجز، عن التوراة والإنجيل. البعض سوف يقولون بأنه مجنون. ففي ذلك العصر كان اللاهوت الديني يسيطر على أوروبا من أقصاها إلى أقصاها. ومع ذلك فإن هذا الشخص المنبوذ والملاحق ينهض لكي يقول بأن الكتاب المقدس له طابع تاريخي وبشري أيضاً. كما وينفي صحة نسبته إلى من كتبوه. وينفي المعجزات والنبوة، ولا يعترف إلا بالعقل أو بما يمكن التوصل إليه عن طريق العقل.

نظرية سبينوزا تتلخص فيما يلي:

أن قصص المعجزات الواردة في الإنجيل، كالمشي على الماء وبرء الأعمى وسوى ذلك، ما هي إلا أساطير، أي حكايات ما قبل علمية. وكانت هي الوسيلة الوحيدة آنذاك لتصور العالم أو لتفسير ظواهره الطبيعية، كما كانت الوسيلة الوحيدة لإقناع الناس الذين تسيطر عليهم العقلية الخيالية أو الأسطورية في ذلك الزمان. فالعلم الحديث لم يكن قد نشأ بعد والعقلية السائدة كانت بدائية. وبالتالي فالأسطورة كانت تشكل، في العصور القديمة أي قبل ظهور العلم الحديث، الوسيلة لفهم الوجود البشري أو للتعبير عنه. ولكننا لم نعد بحاجة إليها الآن في عصر العلم والعقل. وبالتالي فبإمكاننا أن “ننظف” الإنجيل من هذه العقلية الأسطورية لكي نتوصل إلى نواته الأخلاقية الحقيقية المختبئة وراء تراكمات الأساطير.

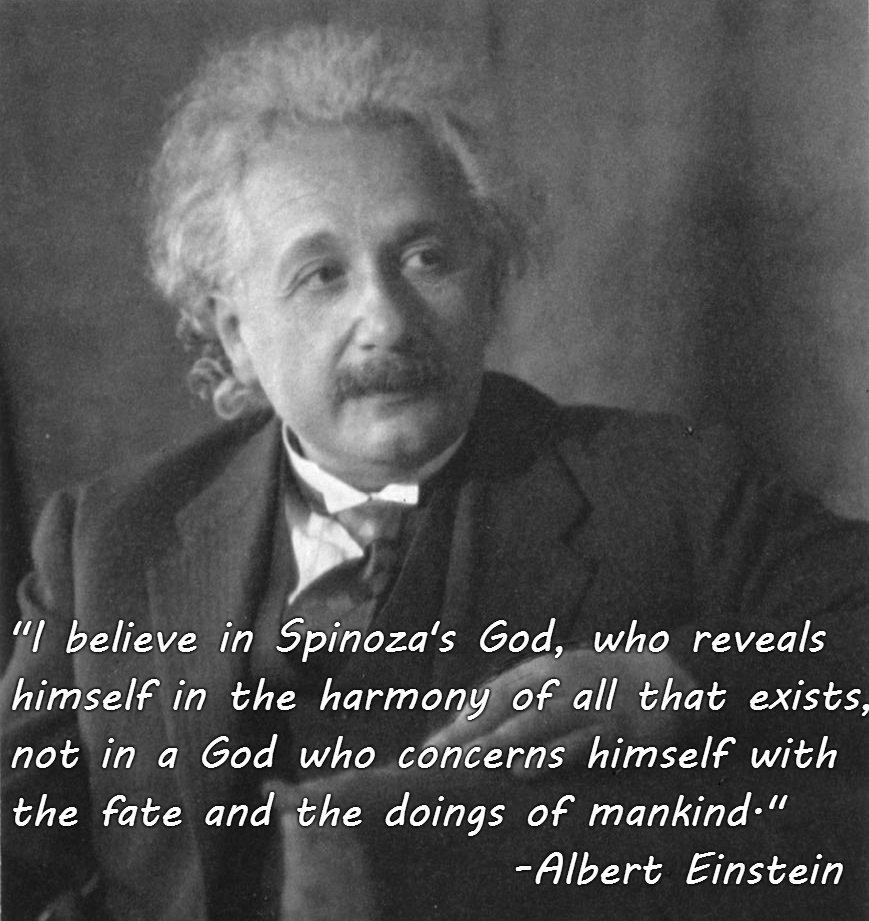

ألبرت أينشتاين

يضاف إلى ذلك أن المعجزة ليست مجانية: فهي ترمز إلى شيء معين، أو إلى تهذيب أخلاقي أو قيمة روحية. ونحن لسنا مضطرّين للاقتناع بها ولخرقها لنظام الطبيعة وقوانين الكون لكي نكون مؤمنين. فمن الواضح أننا نعيش الآن في عصر العلم والقوانين الفيزيائية والكيميائية ولم نعد قادرين على تصديق الحكايات التي تقول بأن المسيح كان يبعث الموتى من قبورهم أو يشفي الأعمى بمجرد أن يمرّر يده أمام عينيه أو يمشي على الماء. لسنا مجبرين على تصديق كل ذلك الآن لكي نكون مؤمنين حقيقيين كما كانت تفعل الأجيال السابقة. وإنما يكفي أن نفهم المغزى الكائن وراء المعجزة أو القيمة التي ترمز إليها. وهي قيمة إنسانية تتعاطف مع الأعمى أو المريض أو الفقير المنبوذ أو المرأة المخطئة الخ.. وهذا هو معنى نزع الأسطورة عن الإنجيل: إنه يعني تقديم قراءة عقلانية له، قراءة تليق بعصرنا أو بوعي معاصرينا الذي أصبح مغموساً بالعقلية العلمية وبخاصة في أوروبا. كل هذا استبق عليه سبينوزا بمائتي سنة على الأقل. وهنا تكمن عظمته أو عبقريته المدهشة بالنسبة لنا.

في رأي سبينوزا فإن الكتابات المقدسة لا تقدم لنا معرفة عقلانية عن الأمور والظواهر، وإنما لها قيمة عملية فقط. وبالتالي فلا ينبغي أن نطالبها بما لا تستطيع تقديمه. إنها تقدم لنا فقط التعاليم الأخلاقية التي تهدينا في سلوكنا الحياتي وتؤدي إلى نجاة روحنا في الدار الآخرة. وإذا ما اعترفنا بأن الكتابات المقدسة تحتوي على كلام الله، فإنه ينبغي أن نلخص هذا الكلام بالشرع الإلهي. وهذا الشرع يأمر بشيء أساسي: محبة الله والآخرين. هكذا يلخص سبينوزا الدين كله بعبارة واحدة، ولا يعتبر ذلك اختزالاً عقلانياً للدين. فالنصوص المقدسة نفسها تقول بأن الشرع الإلهي مطبوع في قلب الإنسان. هذا ما نجده في العهد القديم، وهذا ما أكَّد عليه المسيح في العهد الجديد عندما دعا إلى محبة الجار أو الآخر ومعاملته كما نحب أن نُعامَل نحن. نجد أن الدين، بالنسبة إلى سبينوزا، هو التعامل الأخلاقي مع الآخرين لا أكثر ولا أقل. ولكن لا علاقة للدين بالفكر النظري أو بالتفسير العقلاني لظواهر الطبيعة والكون. فهذه الأشياء من اختصاص العلم الفيزيائي لا الدين. إنها من اختصاص الفلسفة والعقل.

إن فكر سبينوزا يمثل ثورة في التاريخ، ثورة دشَّنت العصور الحديثة ومهدت لها. وإذا كانت أوروبا الحالية تنعم بالحرية الفكرية، والنظام الديموقراطي، والعلمانية، فإن الفضل في ذلك يعود إلى سبينوزا من بين آخرين بالطبع. في الواقع يعتبر فكر سبينوزا صرخة فلسفية للدفاع عن حرية الضمير والمعتقد، ضد تعصب اللاهوتيين ورجال الدين. ولكي نضمن توافر هذه الحرية في المجتمع فإنه يدعو إلى إخضاع السلطة الدينية إلى السلطة السياسية المدنية. فهو يدعو إلى نقد علم أصول الدين (أو علم اللاهوت) ضمن مقياس أن هذا العلم يطالب بممارسة سلطة فكرية تقع خارج مجال اختصاصه ومعرفته. فرجال الدين يجهلون الفلسفة والمكتشفات العلمية الحديثة التي كانت قد تحققت في ذلك الزمان. إنهم يجهلون ما فعله فرانسيس بيكون وكيبلر وغاليليو وديكارت وسواهم. إن سبينوزا يرد على الفتوى اللاهوتية التي أدانته وأباحت دمه ويقول بأن علماء الدين اليهود تجاوزوا حدود اختصاصاتهم وتدخلوا فيما لا يعنيهم، فهو حر في أن يدرس الفلسفة ويتبع المنهج العقلاني في فهم الظواهر، وليس لهم أن يدينوه لأنه اتبع هذا الطريق.

إن سبينوزا كان “فضيحة العصر”، لذلك لم ير فيه معاصروه إلا ملحدا مقنَّعا. ظل كذلك “فضيحة” العصور اللاحقة حتى بعد مائتي سنة من وفاته، على الرغم من أنه لم يطرح أفكاراً مضادة بشكل صريح للإيمان. فهو لا يتطرق في أفكاره إلى رأيه الشخصي بمسألة وجود الله، أو كيفية نشأة الخليقة، أو مصير الروح بعد الموت. ولكنه في ذات الوقت لا يحاول تعديل أفكاره لكي تتناسب مع الأفكار الشائعة في عصره. إنه يقدم تصوراً جديداً يصدم العقول فيما يخص طبيعة الإيمان ودوره. في الواقع إنه يوهم بأنه يتبنّى قناعة المؤمنين الذين يعتقدون بأن الكتاب المقدس يحتوي على الوحي الإلهي. ولكنه يفعل ذلك لكي يوضح لهم مضمون هذا الوحي ومدلوله الحقيقي. وهو بذلك يحاول تنظيف الإيمان عن طريق قصقصة أجنحته اليابسة أو المتخشبة: أي عن طريق إزالة الخرافات والعقائد الدوغمائية المتحجرة منه.

لقد كان سبينوزا مؤمنا بالمعنى الواسع للكلمة: أي بالمعنى الذي يتجاوز نطاق دين محدد بعينه. فهو يتحدث عن الدين الحقيقي بالنسبة للجنس البشري كله، وليس فقط بالنسبة لليهود أو للمسيحيين. وهذا الدين الكوني الذي ينطبق على جميع البشر يتمثل في العقائد التالية: الله موجود، عنايته تشمل كل شيء، إنه قادر على كل شيء، وأمره يقضي بسعادة الإنسان الطيب، وتعاسة الإنسان الشرير، أي بمكافأة المحسن ومعاقبة المذنب. ثم إن نجاتنا في الدار الآخرة تتوقف على نعمته وفضله ومدى فعلنا للخير. يضاف إلى ذلك المبدأ الأساسي التالي: ينبغي أن نحب الله والآخرين وأن نتعامل معهم بشكل مستقيم ونزيه كما نحب أن نُعامَل نحن. هذا هو دين سبينوزا ملخَّصاً في كلمات معدودات. في الواقع، إن هذا التصور يشبه عقيدة الدين الطبيعي التي بلورها فلاسفة الإنجليز ثم أخذها فولتير عنهم في القرن الثامن عشر. وكان الهدف من بلورة هذا التديّن الطبيعي، أو العقلاني، هو مكافحة التديّن الأصولي أو التعصب الطائفي الذي كان يضرب بأطنابه في كل أنحاء أوروبا. فإيمان اللاهوتيين أو رجال الدين هو إيمان التعصب وبثّ الفرقة بين اليهود والمسيحيين والمسلمين، أو حتى داخل المسيحيين أنفسهم من كاثوليكيين أو بروتستانتيين.

ورغم أن كلمة الله لم تستخدم في أي كتاب فلسفي بنفس الكثرة والتكرار مثلما استخدمت في كتاب “علم الأخلاق”، لكن الهولنديين فهموا بعدئذ قيمته وراحوا يرفعون له تمثالا في أشهر ساحاتهم العامة بالقرب من البيت الذي كان يسكنه في سنواته الأخيرة.

ويرى البروفيسور جوزيف مورو أن المفكر الفرنسي أرنست رينان وجه إليه ثناء حارا في خطاب التدشين للتمثال، وكان قد دعي إليه مع حشد كبير من العلماء والمفكرين، وختم خطابه بالكلمات التالية: “ربما لم ير أحد الله عن كثب مثلما رؤي هنا من قبل سبينوزا، فهذا الشخص الذي اتهموه بالإلحاد كان حتما أقرب إلى الله – أي إلى الحقيقة – من معظم رجال الدين في عصره، وكان في استقامته ونزاهته وزهده في الحياة مثلا أعلى على الفكر الفلسفي”.

إن عبارة رينان رائعة وموفقة جدا ضمن مقياس أن مشكلة الله كانت الشغل الشاغل لسبينوزا. صحيح إنه قدم عنها تصورا مخالفا لتصور اللاهوت التقليدي، ولكنه تصور جدير بالتمعن والتأمل. يضاف إلى ذلك أن دفاع سبينوزا عن حرية الفكر والتعبير والمعتقد، ودعوته لفصل الدين ورجالاته عن السياسة، وتمجيده للعقل والفكر الفلسفي، كلها أشياء أصبحت لاحقا أحد المكتسبات الأساسية للحداثة الأوروبية.

إن سبينوزا قام بثورة فكرية عظيمة في مجال الفلسفة. لقد حدثت حادثة وهو في طفولته، كانت مؤثرة في مسيرته ومفعمة بالمعاني الدالة على التحديات التي تواجه الفكر آنذاك وصعوبات الحياة التي يواجهها المفكرون والفلاسفة، خاصة ما يتعلق بمسألة “الشك” التي هي في الواقع أساس ثورة سبينوزا الفلسفية. فقد كان بعض المفكرين في هولندا يشعرون بقوة وتأثير “الشك” الذي ولّده عصر النهضة آنذاك، ومن هؤلاء المتأثرين المفكر اليهودي أوريال كوستا الذي ألف كتاباً صغيراً شكك فيه بالاعتقاد بالآخرة، فأراد الكنيس اليهودي في أمستردام إرغامه على التوبة والتراجع عن آرائه كي لا يثير سخط البلد الذي رحّب باليهود واستقبلهم. وكان معنى التراجع آنذاك أنْ يستلقي التائب على الأرض ليمشي فوق جسده جماعة المصلين، لكن كوستا رفض غرائبيات العقاب الديني فذهب إلى منزله وكتب احتجاجاً شديد اللهجة استنكر فيه ظلم مضطهديه وأطلق النار على نفسه منتحراً.

هنري بيرغسون

حدث هذا عندما كان سبينوزا طفلاً في الثامنة من عمره، لذلك فإن مشروعه الفلسفي خلخل قداسة اللاهوت والنظام السياسي الاستبدادي في أوروبا على اعتبار أنه مشروع سابق لأوانه، حيث لم تظهر نتائجه إلا بعد قرابة قرنين من وفاته. فقد كان سبينوزا متحرراً بشكل نهائي من قيود الوصاية بجميع أشكالها.

إن ثقة سبينوزا بالعقل تعدت كل الآفاق والتصورات ليتجاوز هو نفسه صراع الأديان على مبدأ الدين الحق، لاقتناعه بأن أوصياء الدين الموغلين بذكر الله هم أنفسهم الذين أشعلوا نار الفتنة وأراقوا الدماء البريئة باسم الدين والأخلاق والفضيلة. فالمحافظون المدعومون من رجال الدين هم الذين قتلوا صديقه دي ويت الذي جسّد قيم العقلانية وحرية الضمير واستقلال الدولة مقابل الكنيسة والأصوليين الرجعيين.

إن ثورة الشك لسبينوزا كانت المحرك الرئيسي للتساؤلات الكبرى. فلربما بقي الشك صامتاً في عقل صاحبه حتى تتولد لحظة انفجاره ليجد الإنسان نفسه أمام الواقع المتمثل بأن لا حقيقة مطلقة في هذا الكون النسبي. لهذا وجد هذا المفكر الكبير نفسه عارياً أمام هذا المبدأ مما أسهم في تحوله، وإلا لما كان منطقياً أن يتحمل صنوف النفي والإقصاء دون إيمان عميق بمبادئه التي جعلت منه متحرراً من كل أنواع الهوية عدا هويته البشرية كإنسان حر محب للحياة يدافع دفاعاً مستميتاً عن استقلالية العقل وحريته.

بشأن تحسين العقل، أبدى سبينوزا نفوره ورفضه لحياة النّاس الروتينية واعتبرها كسلانة. فهو ببساطة يؤمن أنّ سعادته في عقله فيبحث عن الحقيقة، وكان مخلصاً في ذلك. فلقد احتمل الخطأ في تسلسل أفكاره فقام يبحث أيضاً التأكّد من فكرته. أعلن ضعفه وسهولة خطأه. وقام برسم مسار لسلوكه لإرضاء عقله أولا، ثم النّاس.

من أقواله: “سأكتبُ عن الكائنات البشرية، وكأنني أكتبُ عن الخطوط والسطوح والأجسام الجامدة. وقد حرصت على أن لا أسخر أو ألعن أو أكره الأعمال البشرية بل أفهمها، ولذلك نظرت إلى العواطف.. لا باعتبار كونها رذائل وشروراً في الطبيعة البشرية ولكن بوصفها خواصاً لازمة لها كتلازم الحرارة والبرودة والعواصف والرعد وما شابهها لطبيعة الجو”.

“على الرغم من إنّني أجد أحياناً بطلان النتائج التي جمعتها بعقلي وتفكيري الطبيعي، ولكن هذا لن يزيدني إلاّ اقتناعاً، لأنّني سعيد في التفكير وجمع المعلومات ولا أضيّع أوقاتي في التحسّر والحزن، بل أنفقها في السلام والصفاء والسرور”.

وقال عن المادة والعقل: “السرورُ والألم هما إرضاء الغريزة أو تعطيلها، وهما ليسا سببين لرغباتنا بل نتيجة لها، إننا لا نرغب في الأشياء لأنها لا تسرنا، ولكنها تسرنا لأننا نرغب فيها ولا مناص لنا من ذلك. ويترتّب على ذلك أن لا يكون للإنسان إرادة حرة، لأن ضرورة البقاء تقرّر الغريزة، والغريزة تقرر الرغبة، والرغبة تقرّر الفكر والعمل. وقرارات العقل ليست سوى رغبات، وليس في العقل إرادة مطلقة أو حرة، وهناك سبب يسيّر العقل في إرادة هذا الشيء أو ذاك، وهذا السبب يسيّره سببٌ آخر، وهذا يسيّره سبب آخر وهكذا إلى ما لا نهاية، يظنُّ الناس أنّهم أحرار لأنّهم يدركون رغباتهم ومشيئاتهم، ولكنهم يجهلون الأسباب التي تسوقهم إلى أن يرغبوا أو يشتهوا. يمكنُ مقارنة الشعور بالإرادة الحرّة بحجر رُمي إلى الفضاء وإن هذا الحجر لو وهب شيئاً من الشعور لظن أثناء رميه وسيره في الفضاء إنّه يقرّر مسار قذفه، ويختار المكان والوقت الذي يسقط به على الأرض”.

وقال عن العقلُ والأخلاق: “إن اللذة هي انتقال الإنسان من حالة كمال أقل إلى حالة أعظم كمالا. والألم هو انتقال الإنسان من حالة كمال أعظم إلى أخرى أقل كمالا. وأنا أقولُ انتقال لأن اللذة ليست كمالاً في حد ذاته: فلو ولد إنسان كاملاً لما شعر بعاطفة اللذة، و نقيض هذا يزيد الأمر وضوحا. أنا أفهمُ من العاطفة أوضاع الجسد التي تزيد فيه أو تنقص قوة العمل والتي تساعد أو تقيّد هذه القوة، وأفهم منها في الوقت ذاته الأفكار التي ترافق هذه الأوضاع. وأنا أقصد بالفضيلة والقوة نفس الشيء. وكلما زادت مقدرة الإنسان في الاحتفاظ ببقائه والبحث عمّا ينفعه كلّما زادت فضيلته. لا يهمل إنسان شيئا نافعا له إلا إذا كان يرجو خيرا أعظم منه. فإذا كان العقل لا يطلب شيئا يتعارض مع الطبيعة، لذلك يجب على كل إنسان أن يحبّ نفسه، و يبحث عمّا يفيده، و يسعى إلى كلّ شيء يؤدّي به في الحقيقة إلى حالة أعظم من الكمال. وأن كلّ إنسان يجب أن يحاول المحافظة على بقائه كلّما استطاع إلى ذلك سبيلا. إن محاولة الفهم هي الأساس الأوّل والأوحدُ للفضيلة. وإنّ العاطفة فكرة ناقصة. بحيث أنّ الفكرة يجب ألاّ تنقصها حرارة الرغبة، كما أنّ الرغبة يجب أن لا ينقصها ضوء الفكرة. لأنّ العاطفة لا تظلّ عاطفة إذا ما تكوّنت في الذهن عنها فكرة واضحة جليّة”.

(جاءت هذه المُقتطفات في كتاب: الأخلاق مؤيّدة بالدليل الهندسي – سبينوزا 1665 – ترجمة د. فتح الله المشعشع).

المصادر

– هاشم صالح، سبينوزا فضيحة عصره. صحيفة الشرق الأوسط، 2 أغسطس 2002.

– هاشم صالح، سبينوزا: عبقرية الفكر. موقع مرافئ.

– هاشم صالح، سبينوزا: فيلسوف التنوير الأول. موقع الأوان.

– سعود البلوي، سبينوزا الثائر المتحول. صحيفة الوطن السعودية، 8 ديسمبر 2006.

– موقع ويكبيديا.

– موقع المسيرة.

الكاتب يكذب ويقول باتهام المسلمين بقتل كل من يخالفهم ويصادرون أفكار الناس وهذا خطأ مقصود لان لم يقتل احد بسبب رأيه ولكن بسبب تطاوله ويب الاخرين تكلم كما شئت ولكن بأدب