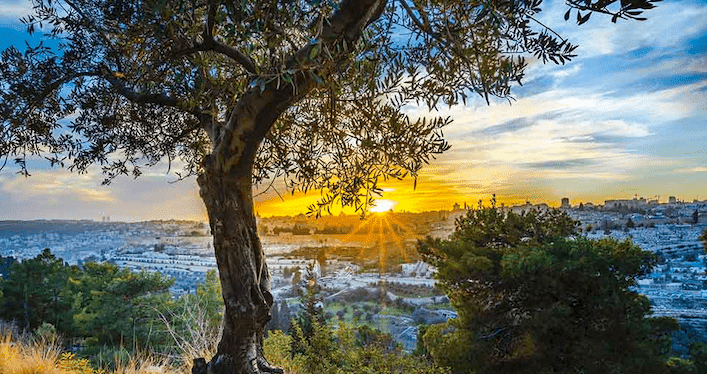

هنا، بين الواقع والخيال، بين الأرض والسّماء، تتهادى القدس في التّلال غير بعيد عن مفرق الرّوح. تخطو على حبل ممدود بين وادي جهنّم وبين زهرة تهيم على وجهها فوق ثرى المدينة. في خيالاتي الطّفوليّة ارتبطت القدس بخرافات سمعتُها عن أشراط السّاعة. في ذلك السّيناريو المرعب لا مجال لارتجال يقوم به الممثّلون. لقد أعدّ لهم المُخرج الأكبر المتربّع في عليائه تفاصيل الأدوار: سيهدم اليهود الحرم القدسيّ، فتبدأ عقب ذلك سلسلة من ردود الفعل، فيقوم المسلمون بهدم الكنائس المسيحيّة ردًّا على دعم الغرب المسيحي لإسرائيل. وعقب ذلك يسارع الغرب إلى هدم المقدّسات الإسلاميّة في أرض الحجاز. هكذا تبدأ الحرب الكبرى الّتي تنذر بقيام السّاعة.

لم أكن أتخيّل، أيام الطّفولة تلك، أنّ الدّهر سيقودني إلى العيش في عين العاصفة. ولكنّي لستُ وحيدًا. ففي سنة 1690 ظنّ آخر أنّ السّاعة قد قامت. في تلك السّنة جاء عبد الغني النّابلسي إلى بيت المقدس قادمًا إليها من حلب. في أحد الأيّام خرج النّابلسي لزيارة قبور الصّالحين في مقبرة إسلاميّة خارج الأسوار، وهي مقبرة لا زالت قائمة إلى يومنا هذا في حيّ ماميلا، أو “مأمن اللّه”، في مركز المدينة. لقد روى لنا النّابلسي فيما رواه: “وجينا من تلك الجبّانة إلى مكان خال من القبور، فأخبرونا أنّ هذا المكان حُفر فيه مرّة على قبر فوجدوا فيه رجلاً جالسًا يقرأ القرآن، فسأله: هل قامت السّاعة؟ فاندهش الّذي نبش وذهب. ثمّ رجعوا فلم يجدوا للقبر أثرًا”.

وبعد مضيّ قرنين من الزّمان، ظنّت امرأة أخرى أنّ السّاعة قد أزفت. ففي سنوات السّبعين من القرن التّاسع عشر وصلت إلى القدس امرأة تُدعى جين ماركس، فأطلق عليها أهل القدس اسم “الأميرة الهولنديّة”. لقد وصلت جين هذه إلى قناعة بعدم جدوى الحلم لوحده، وقرّرت أن آن الأوان للاهتمام بالأمور العمليّة للخلاص، فبادرت إلى إنشاء بناية كبيرة بوسعها أن تحوي مائة وأربعين ألف شخص من أحفاد بني إسرائيل الّذين سيبقون على قيد الحياة عند قيام السّاعة. أمّا الموقع الّذي اختارته للبناء فهو بالضّبط موقع ماميلا ايّاه، وفي طرف المقبرة الإسلاميّة ذاتها. صحيح أنّ رجل القبر من رواية النّابلسي ينتمي إلى أحفاد بني إسماعيل، غير أنّه ربّما كان سيكون محظوظًا بالعمل في فندق خمسة نجوم، عندما يُبعثون.

لم يتمّ إكمال مشروع الأميرة الهولنديّة، إذ صرفت جميع مالها على التّحضيرات. ولعلّ ذلك خير دليل على أنّه، حتّى فيما يتعلّق بأمور الآخرة فإنّ أمور الدّنيا تسير بحسب قوانين وأسعار السّوق.

في ذات الموقع، تقع اليوم “حديقة الإستقلال”. وهي حديقة، على غرار حدائق بهذا الاسم، صارت مطرحًا للقاءات خفيّة، من النّوع الّذي يُطردُ بسببها آدم وصحبه من الجنّة. وهكذا، وعلى مرّ السّنين، يعيش أهل القدس، الأحياء منهم والأموات، بانتظار القيامة.

غريب أنا في القدس كأهلها. لكن، ورغم أنّ أهلها غرباء، إلاّ أنّ للغربة فيها درجات. ففي سنوات السبعين من القرن التّاسع عشر، أي قرنًا من الزّمان قبل أن أطرق أنا أبواب القدس، وصل إلى المدينة أحد الشّاميّين، نعمان القساطلي اسمه. جاء باحثًا عن الحضارة والانفتاح في المدينة، لأنّ دمشق الشّام بدت له، في تلك الأيّام، ذروة في التّخلُّف.

يمّم القساطلي وجهه نحو بيت المقدس الّتي تخيّلها مدينة الأنوار، فلم يجد فيها الأنوارَ، فما كان منه سوى أن دّون هو الآخر ما رأته عيناه: “إنّ مدينة أورشليم أو القدس مبنيّة على أربعة جبال وهم صهيون ومريا وأكرا وبزيتا… وعدد سكّانها نحو أربعين ألف تقريبًا، أكثرهم من اليهود السّكناج المتغرّبين، منهم 6000 مسلمين و12000 مسيحيّين من جميع الطّوايف، إفرنج ووطنيّين، والباقي 22000 يهود وطنيّين وسكناج”.

سكّان المدينة اليوم يزيدون على خمسمائة ألف نسمة. وأهلها، إمّا هم غرباء حديثو العهد أو هم أحفاد غرباء الأمس. ولا شكّ أنّ غرباء اليوم هم آباء الغرباء الّذين سيولدون. يتّضح رويدًا رويدًا أنّ الغربه هي جزء لا يتجزّأ منها. ولكنّ الغرباء الّذين استوطنوا فيها على مرّ السّنين يحبّون أن يأتي غرباء آخرون للزّيارة فقط: ”وهم قوم لا يحبّون الغرباء وقد أجمعوا جميعهم على ذلك، وإذا نظرتَ أحدَ الغرباء مألوف من أحدهم، فيكون ايتلافه طمع الوطني بماله وعرضه أو ديانته… والفحشا في هذه المدينة كثيرة، وأرغبُ النّاس بها نساءُ المسلمين، وبعضُ النّصارى واليهود… والجميلة بينهنّ قليلة”، كما يشهد القساطلي.

مَنْ يبني مَنْ على هذه الأرض؟ أهو الإنسان يبني مدينة له على شاكلته، أم أنّ المدينة تبنيه على شاكلتها؟ أهل مدن البحار والشّواطئ يأخذون من البحر طباعه، ينفتحون على البحر فيستلهمون منه السّكينة. وللقدس أيضًا، أقول لنفسي، مدّ وجزر وأمواج متواترة دونما كلل. لكنّها أمواج من لظى براكين لا يعرف أحد متى ستثور. ولها بحرٌ أيضًا، تستلقي فيه على الظّهر وعيناك في السّماء فلا تحتاج إلى تحريك ساكن للعوم فيه. كلّ محاولة للوقوف فيه وفيها على أرض الواقع، غالبًا ما ترافقها الدّموع. وليس دائمًا بسبب مياه بحرها الميّت.

لم أولد في القدس. قدمت إليها من الجليل فانحشرتُ مع جمهرة الغرباء. لا علاقة لي بالمكان، وإنّما هي علاقة بالزّمان. لا علاقة لي بحجر أو بشر، وإنّما هي علاقة بلحظة، ببرهة وبرمشة عين. فالقدس، بخلاف سائر المدن، لها فائض من الزّمان، وفائض من الماضي، ومن كثرة المواضي لا تملك أن ترى المستقبل فيها أبدًا. كلّ حركة فيها تُخفي جرحًا، وكلّ حجر يُقْلَب فيها يُخبّئ تحته العقارب، إذ أنّ القدس كما يروى: “كأس من ذهب مليئة بالعقارب”.

هل تبقى القدس جاثمة هكذا على تلال الرّوح، يتنازعها بحران، بحر من الغرب للحياة وبحر من الشّرق للموت؟ أتساءل، ثمّ ما ألبث أن أستدرك، ثمّة حياة وسحر في القدس. ففي ذلك المكان بالضّبط، في حيّ ماميلا، يحكي لي النّابلسي أنّه رأى أمرًا عجبًا: “ومن العجايب أنّنا وجدنا في هذه المقبرة حشيشةً طول الإصبع، خضراء مزهرة ولها يدان وأربع أرجل ورأس صغير أحمر، ولها عرف أبيض فوق رأسها وذنبها زهر أحمر مُعقد، وفيها الحياة وتمشي على أرجلها”.

ها أنذا أعيش منذ سنين في القدس. طالما مررتُ بذلك الموقع، وطالما تفرّستُ الأرض لعلّي أحظى برؤية تلك الزّهرة الماشية على أرجلها. لم أعثر عليها بعدُ طوال هذه الأعوام. لكنّي، في هذه الأثناء، صرت أكتفي بزهور أخرى، طالما رأيتها في المدينة. وهي أيضًا زهور تخطو بيدين ورجلين. لكنّ هاتين يدان وهاتين رجلان لفتاة تجول في اللّيالي، تحاول بيع الزّهور للعاشقين في حانات القدس.

***

للنص بالعبرية، اضغط هنا.

للنص بالإنكليزية، اضغط هنا.

نُشر لأول مرة على الشفاف في 17 أيار/مايو 2023