تمر في هذه الايام الذكرى السنوية الـ43 للارهاصات الاولى لانتفاضة مزارعي التبغ، وتمر معها الذكرى السنوية الثانية على رحيل والدي عن هذه الدنيا. وان كان هو قد ارّخ لهذه الانتفاضة واحداثها في كتابيه “اوراق من دفتر الولد العاملي، وماضٍ لا يمضي – ذكريات بين التبغ والزيتون والزعفران”. الا ان ذاكرتي، وكثيرا ما حدثته عنها، كانت وما زالت تلح عليّ لاستعادة محطات رافقتها في طفولتي واستمرت معي ولا تبارح. عن المنافسة التي اشتبكت بين المنزل والعائلة والاولاد من جهة وشتلة التبغ وهموم الفلاحين وفلسطين من جهة ثانية، والمحور فيها والدي الذي توزعته هذه الهموم جميعا وكيف يوفق بينها.

استذكرت احداثا واتذكرها لانها لم ترتبط حينها بوعي مني بابعادها واهميتها، قبل ان يتكون لدي وعي لاحقٍ بها وبتفاصيلها وربط رواياتها من حوارات كانت تجري مع والدي، او مما كنت اسمعه من شخوص كانوا مشاركين فيها. لذلك احاول هنا سردها “بعذريتها” دون تدخل مني، مراهنا على ان من سيقرأها، سيسمح لسيل من التداعيات والذكريات ان يتجمّع ويعيدَ رسمَ الحدث امامه، او ان يستعيد الصورة التي رسمها لهذا الحدث بناء على ما اكتشفه لاحقا بالقراءة والمتابعة.

ذاكرة طفل

في مطلع عام 1973، لم يكن قد مر على دخولي عامي السابع سوى ثلاثة اشهر ونيف، عندما دخلت في نوبة من البكاء اعتراضا على خروج جدي لوالدي “السيد ابو هاني” وحيدا رافضا ان يصطحبني معه في مشواره الذي ذهب اليه. تمسّكي بالذهاب مع جدي كان يشجعني عليه عدم وجود والدي في المنزل، وهو طالما كان غائبا عنه يذرع ارض الله وبيوت الفقراء طولا وعرضا.

خرج جدي من المنزل ووقفت انا على اعلى الدرج انظر اليه وهو يتهادى باتجاه الطريق العام ليستقل سيارة اجرة “سرفيس” باتجاه مدينة النبطية. وعادة ما كانت سيارات النقل “خط جبشيت – النبطية” تتخذ من الساحة القريبة من منزلنا مقابل مدخل المدرسة الرسمية، الذي تحول الان الى مقر للبلدية، موقفا لها. يأتيها القاصدون لتنقلهم الى مدينة النبطية ومن هناك يتوزعون الى جهات الوطن الاربعة.

غابت معالم هامة جدي خلف حديد السيارة وزجاجها، بعد ان انطلقت باتجاه مقصدها، وارسل سائقها الذي تعرفه كل بيوت القرى التي تقع على طريق نحو النبطية صوت بوقها “الزمور” ايذانا ببدء الرحلة. وانا كنت ما ازال مسمرا في مكاني على اعلى درج المنزل لم اغادره، شاخصا بدمعي وعيني الى حيث كانت تقف السيارة.

لم يمض وقت طويل من ذلك اليوم الذي توالفت فيه الشمس مع بعض من البرد، حتى جاءني الفرج. هذه المرة كان بمبادرة من عمي السيد داوود ، شقيق جدي ابو هاني، فانا حرمت من ان يكون لي عم شقيق لوالدي الذي لم يكن له سوى شقيقته “اكرام”، اي عمتي. اذ كان جدي الاقل انجابا بين اخوانه واخواته بقارق خمسة اولاد مع اقلهم انجابا على العكس من فلاحي القرى، لمرض اصاب جدتي . فقد اقترح عمي داوود ان يصطحبني معه الى النبطية، وهو اقتراح توافق مع رغبة لدى والدتي، حتى تخفف من منسوب الشقاوة التي اتقنت فنونها ولا زلت اتذكر الكثير من محطاتها طوال ساعات النهار ليس في المنزل فقط بل تعدته لتعم في كل بيوت الضيعة من اقصاها الى اقصاها.

لا اتذكر تفاصيل الرحلة – الحلم من جبشيت الى النبطية، سوى ان عمي لم يستخدم سيارات الاجرة “السرفيس” ذلك اليوم، بل صعدنا في سيارة احد اصدقائه ممن يملكون ميزة امتلاك سيارة في تلك الايام. وعرفت منه في الطريق انه يقصد النبطية لزيارة والدي هناك. وكان من الطبيعي ان افرح لهذا الخبر الذي سمعته عن اللقاء مع والدي الذي مضى اكثر من اسبوعين ولم اره إلا عرضا خلال مروره على المنزل بين محطتين. او لمماً في استراحة كان يقضيها بيننا ريثما تتوفر معطيات مهمة جديدة في دسكرة من دساكر الجنوب او على تخوم الجليل واعالي العرقوب.

حطت بي الرحلة الميمونة في ساحة النطبية، قرب كراج “خط جبشيت وحاروف وعبا” بالقرب من مستشفى “كلوت” التي تحولت لاحقا الى مستشفى الجنوب، التي تفصلها عن الموقف محطة المقدم. وكانت الساحة على غير عادتها، السيارات غادرتها وتركت مكانها لجموع من الرجال لوحتهم الشمس وعفرت اياديهم حصى الحقول التي غمرت “اياديها الخضراء” ايامهم ولياليهم.

اخذ عمي داوود بيدي وسار بي بين الجموع باتجاه احد الازقة الضيقة والقديمة للنبطية خلف “موقف السيارت”، شارع موصل الى احد اقدم احياء المدينة، وهو “حي السراي” . الحي الذي كلما اعتقدت، حتى اليوم، انني تعرفت عليه وعلى مداخله وخباياه، اكتشف انني لا اعرف عنه او منه شيئا. حالي حال كل ابناء القرى المحيطة وحتى بعض ابناء المدينة. وفي وسط هذا الشارع الصغير الذي تحيط به من الجهتين ابنية لا تجهد في اخفاء قدمها وطرازها الذي يعود الى بدايات القرن ( الماضي طبعا)، كان هناك فناء صغير تلج اليه من بين اعمدة المباني المطلة على ذلك الشارع، هذا الفناء ملحق بمسجد صغير معروف باسم “جامع حي السراي”.

في الباحة الصغير كانت جموع من الرجال تزدحم متلاصقة وكانها محشورة اجبارا في هذا الحيز الصغير بقوة قاهرة. الا انها كانت جميعها تحاول الوصول الى داخل المسجد الذي وصل فيه الازدحام حد الاختناق. فما كان من عمي داوود الا ان رفعني الى اعلى، وحملني على اكتافه وهو يصيح باعلى صوته محاولا فتح طريق باتجاه داخل المسجد، وانا على اكتافه اتمايل مع تمايله في الفراغات التي كانت تنفتح عنها الاجساد المتلاصقة.

اذكر ان عمي داوود وصل الى احدى اركان المسجد بصعوبة بالغة، وتوقف عند واحة خالية من الاجساد لا تتسع سوى لعدد منهم لا يتعدى العشرة، وعباءة مفروشة على حصير المسجد، وفي الزاويتها المتآخية مع زاوية المسجد، كان هناك؛ انه والدي، كان مقتعدا الارض وحوله اصدقاء واصحاب شركاء له في هذه الرحلة التي لم افهم ما هي في تلك اللحظة، لكني عرفت منهم موسى شعيب الذي كنت تعودت ان اراه في منزلنا الجبشيتي خلال زياراته الدائمة لوالدي، وكنت افرح بسيارته “الفيات العنابية” التي كان يملكها.

هبطت من اعلى كاهل عمي التي كانت وبقيت بالنسبة لي كبرج ثابت وراسخ رسوخ قبضتيه على ساقيّ حتى لا اقع من شدة الزحام. نزلت الى قربه في الزاوية التي يجلس فيها وحوله زملاءه في الحركة التي كانت تدور في تلك المرحلة. اخذني الى حضنه قبلني بشوق واضح منه لم تساورني شكوك في لهفته، “قلب الصغير دليله” كما يقال، وشوقه ما زلت اتحسسه “بقلب صغير” حتى اليوم والى ان تقوم الساعة. فهو ابي وانا ابنه، وبفرح طفولي بدأت افتش في الاشياء التي كانت في تلك الزاوية فلم اجد شيئا يشبع حشريتي. وكنت حائرا في النقاشات والجدل الدائر حولي وانا لا افقه منه شيئا. رحت انقل عيني بين عيني والدي وشفاهه وبين اعين وحركات الاخرين الذين دخلوا في نقاشات حادة ومفتوحة على كل المواضيع.

لم يخفف من حدة النقاش حينها سوى استراحة خصصت لتناول الطعام الذي لم يكن سوى “الفلافل” الذي تشتهر به النبطية بين قرى المنطقة. خاصة وان التقليد القروي الذي بقيت اثاره وغابت ابعاده في هذه الايام، يقول بان من لم يأكل فلافل النبطية من ابناء القرى خلال زيارته لها فكأنه لم يزرها. ثم جاء موعد عودتي برفقة عمي داوود الى جبشيت، وعندما سألته حينها “هل ستذهب معنا الى البيت؟” قال لي انه سيأتي لاحقا عندما تنعقد زهرة التبغ البنفسجية ايذانا بموسم جديد من المر الذي يعرش على الاصابع واليدين والثياب ويخالط نكهة الطعام وسكر الحب وحكايا الصبايا وطموحات الشباب.

رفاهية المشاركة

بعد سنة من تلك الزيارة، اي في عام 1974، سمح لي ان استيقظ في ساعات الفجر الاولى لارافق جدي ابو هاني عندما كان يخرج الى حقول القرية ليجمع ما سبق ان جمعته اصابع جدتي وعمتي ومن يساعدهما في قطاف اوراق التبغ. ليبدأ بعدها، عند اوبتهم الى المنزل، بعد استراحة قليلة تكفي لتناول فطور بسيط، العمل على “شكّ” هذه الاوراق. فالمطلوب ان ينتهي العمل اليومي للشك قبل انتصاف النهار وقبل احتدام شمس الظهيرة. فيشارك الجميع بذلك حتى والدتي التي كان يخصص لها حصة من القطاف، ثم تلتحق بهن بنات عمي داوود للمساعدة شرط ان يكن قد انهين ما قطفنه من حقولهم. وكنت ادخل في جدل مع جدتي ام هاني حتى تسمح لي بان اساعدها في شك الدخان، فترفض خوفا من ان افسد الاوراق. وتنتهي الامور بان يقوم جدي بفرز كمية من الاوراق “الصليبي” الكبير التي يسهل شكها في “الميبر” لبروز العرق الوسطي منها حيث يجب ان يكون موضع الميبر. شرط ان لا اصفط الاوراق مع بعضها البعض الاخر في يدي والتزم بالشك ورقة ورقة، وهو شرط كنت احاول التملص منه كلما لاحظت انصراف جدتي لامر من امورها.

اذكر انه عندما سمح لي بمرافقة جدي الى حقول التبغ في صباحات القرى، كنت اتباهى امام اقراني بما حظيت به وكيف امتطي الحمار او البغل الذي كان يملكه جدي. لكني كنت اخفي عنهم انني كنت اكمل نومي عندما نصل الى الحقل، خاصة عندما تداعبني نمسات الفجر في المدى الفتوح. كنت انام الى جانب صناديق الدخان المصنوعة من التنك والخشب بعد ان اكون قد اخذت نصيبي من تنبيهات جدتي التي كانت تلاحقني حتى لا اكسر سيقان الشتيلات التي كانت تحرص عليها كانها سيقان فتاة ممشوقة القد تدخرها لعريس منتظر اخر الموسم.

اللقاء مع الخصم

في احد الايام، اواخر ثمانينيات القرن الماضي، جاءني والدي وقال لي اريد ان ترافقني بزيارة الى صديق قديم ورفيق دراسة، قلت له اين؟ قال في حاروف، وهي القرية المجاورة لقريتنا جبشيت، قلت ومن هو هذا الشخص وما السبب في الزيارة، قال لي هم العميد علي حرب والمناسبة تقديم واجب العزاء بوفاة والدته (على ما اذكر او لعله والده). فلم اعترض لانني كنت على يقين ان اعتراضي لن يوصل الى مكان، خاصة وانه كان يصر في تلك المرحلة ان اكون معه في الكثير من تحركاته وزيارته. وكنت اعاكسه مستثيرا غضبه بالقول له بان حاجته لي ليست بسبب رغبته في مرافقته بل لحاجته الى سائق يقود به السيارة التي لم يعد قادرا على قيادتها بسبب الضعف الذي اصاب نظره بعد ابتلائه بالماء الزرقاء مبكرا. في حين انني كنت موافقا برضى في كثير من الاوقات وساخطا في بعض الاحيان على ان اكون مرافقا له بقدر ما تسمح لي هذه الزيارة بتلبية حاجتي الى “التدخين” بعيدا عنه بحيث لا يكتشف انني اصبحت من المدخنين من دون علمه.

عندما وصلنا الى منزل العميد حرب، كان في منزله اصدقاء له جاؤوا لمواساته فيمن فقد. وعندما انفض الجميع لم يبق في صالة المنزل سوى شخص واحد بدت الرغبة على العميد حرب ان يقدمه لوالدي. فقال انه “اللواء ابراهيم شاهين“! استوفقني الاسم حينها لان الاسم كان مطروحا بشكل واسع في المحافل الامنية والعسكرية، خاصة وانه كان يتولى رئاسة اللواء المشاة الاول في الجيش وكان له دور امني في مرحلة من مراحل الازمة اللبنانية في تلك المرحلة.

عند سماع والدي للاسم ارتسمت على وجهه ابتسامة احسست انها تختصر كل ما للشقاوة من معنى، في حين ان اللواء شاهين لم ييد اي انفعال سوى الترحيب بهذه المعرفة الجديدة. فما كان من والدي الا ان قال له ” سبق ان تعرفنا”! فقال شاهين اين وكيف؟ قال له لقد سبق ان تعارفنا في الشهر الاخير من سنة 1972 خلال انتفاضة مزارع التبغ المواجهة التي حصلت مع المزارعين المتظاهرين وامرت باعتقالي في الريجي! فقال شاهين ان اطلاق النار كان ردا على الاعتداء الذي قام به المتظاهرون “وقد تعرضت للاصابة شخصيا”، فرد عليه بان المزارعين والمتظاهرين لم يكن معهم سلاح باستثناء الحجارة، وان احد اصابع يدك قد جرحت بينهما سقط من المزارعين شهداء! وانتهى العتاب بان قال اللواء شاهين انه كان ينفذ اوامر عسكرية عليا حفاظا على اللامن واستقرار الدولة وهيبتتها. ثم انتقل الحديث الى امور اخرى تتعلق بمستقبل لبنان واوضاع المنطقة وتداعياتها.

جبشيت والذاكرة المثقوبة

قبل الاجتياح الاسرائيلي عام 1978 قرر والدي ان يتناصف مكتبته مع النادي الثقافي الذي كان يطمح له في القرية والذي كان مقره في الغرف التحتية لمبنى النادي الحسيني. خاصة بعد ان تخلت عنه جمعية تقدم المرأة التي استخدمته كمدرسة للبنات، وامرني مع بعض اقراني من الاقرباء بنقل صناديق الكتب التي قدر انها مفيدة للشباب الذين يترددون على النادي.

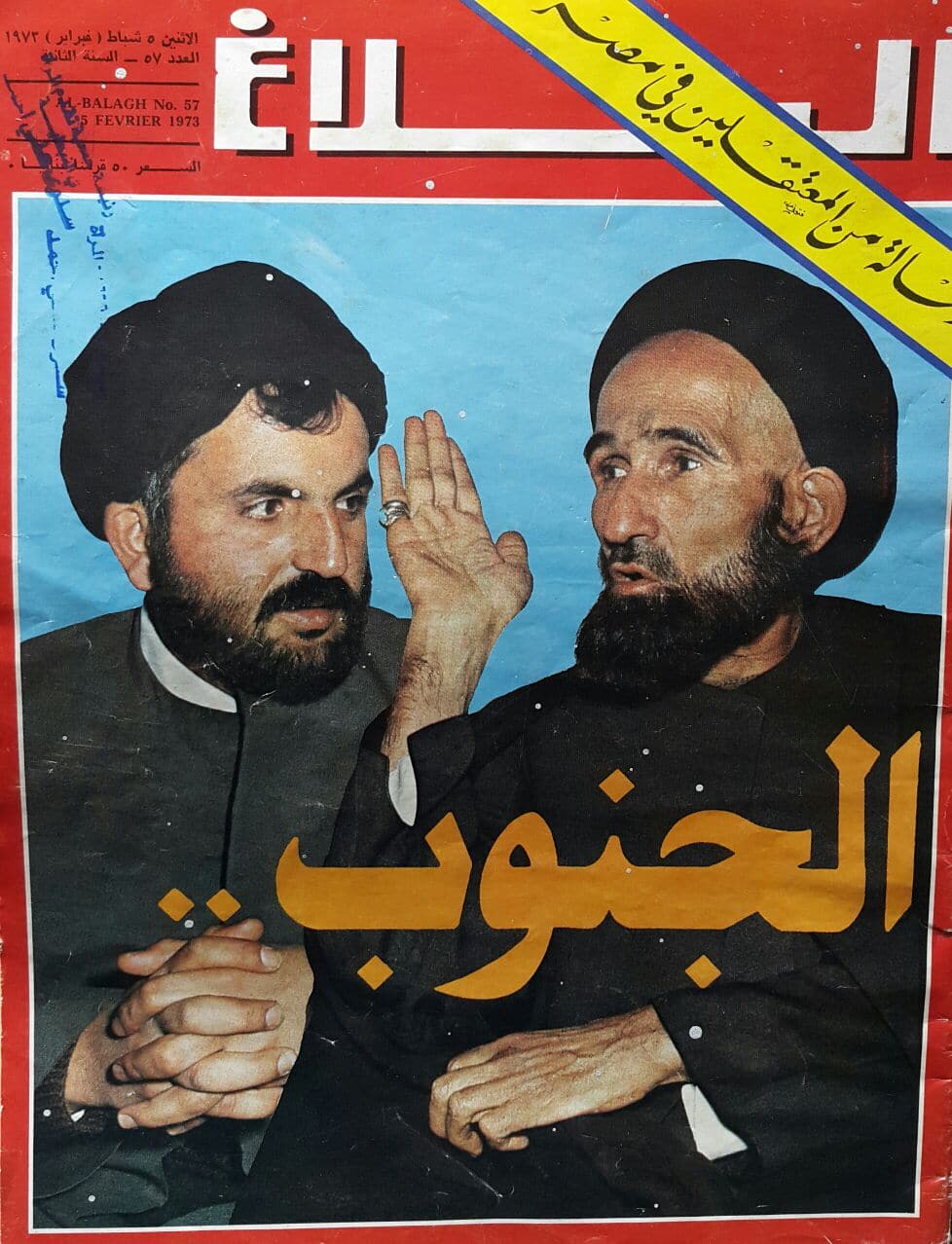

وخلال عملية الفرز التي كان يقوم بها، امرني بان انقل الاعداد الكاملة لمجلة “البلاغ” من العدد صفر الى العدد الاخير منها. واذكر انني اعترضت على تضيمنها العدد الذي خصص غلافه لانتفاضة مزارعي التبغ ووضعت عليه صورة مزدوجة له وللعلامة الراحل السيد علي ابراهيم الذي شكل الغطاء العلمائي العاملي لانتفاضة المزارعين انسجاما مع انحيازه التام للمظلومين والفقراء والفلاحين. وطلبت منه ان يبقى هذا العدد في المنزل حتى لا يضيع، فاصر في المقابل على ان تنقل الاعداد كاملة الى النادي. وبعد اشهر، وفي رحلة استكشاف روتينية فرضتها شقاوة “ضيعاوية” كامنة في داخلي، مررت على مقر النادي الذي هجره رواده، وجدت اعداد المجلة منشورة على ارض الغرف والكتب مبعثرة وان فئرانا عاثت بها، ولم اجد بينها العدد الذي يحمل صورة الثنائي العاملي ويؤرخ لانتفاضة كان لهما فيها موقعا ودورا محوريا، فعدت اليه واخبرته بما شاهدت، فاشاح بوجهه وتجمعت في اطراف عينيه دمعة حزن على الفقر الذي يعاني منه من فعل ذلك.

رحلة البحث عن التبغ ووالدي

اذكر في عام 1976 ساد نوع من القلق في منزلنا في جبشيت، كان السبب فيه ان احدا من افراد العائلة او الاصدقاء القريبين يعرف او لديه اخبار عن والدي الذي سافر في مهمة التفتيش عن مصادر لتمويل عملية شراء محاصيل التبغ في البلدان العربية.

كنت اسمع نتفا من تحليلات واخبار من انه سافر الى ليبيا، الا ان احدا من هؤلاء لا يملك خبرا دقيقا عن مكان وجوده. واستمر الحال لاكثر من شهر نصف الشهر، كانت والدتي فيها تتعلق باطراف اي خبر قد يرشد الى مكان وجوده.

وفي احد الايام جاء احدهم ليقول لها ان شخصا في ضيعة “الصرفند” الساحلية وصل حديثا من السفر، وقد التقى السيد هاني في احدى المدن العربية. فسادت حالة من الاستنفار في المنزل واتخذ القرار بالذهاب الى الصرفند للاستقصاء الاخبار من هذا الرجل الغامض.

استعد الجميع للرحلة، تمسكت باطراف عباءة والدتي لاكون رفيقا لها في هذه الرحلة، وجلست في المقعد الامامي بينها وبنين “اديب” ابن خال والدي، فيما انحشر الباقون وكلهم من النساء ولا اتذكر منهن احدا، في المقعد الخلفي.

تحركت سيارة “التاونس” الزرقاء اللون ذات السقف الابيض باتجاه الصرفند. وبعد الاستدلال على منزل الرجل – الامل وصلنا. ودار حديث طويل كان محوره محاولة التوقف عند كل تفصيل عن كيفية اللقاء واين وماذا قال وكيف حاله ومتى سيعود. لم يعلق في ذاكرتي من هذه الاسئلة سوى ان الرجل تحدث عن مدينة “القاهرة” وهي مدينة اعرف بانها عاصمة دولة مصر وقد تحارب اسرائيل وتقف الى جانب اهل فلسطين وقضيتهم من اجل تحرير ارضهم.

في طريق العودة، اختار “اديب” ان تكون العودة عن الطريق الساحلي، اي طريق “مصليح” لسبب انها اسهل وافضل خاصة وان الليل قد حل، وفي اثناء العودة، على طريق مصليح “وطلعتها” وعند مفرق “الحجة”، صادفنا حاجز تيار لاحدى القوى الوطنية، وكانت حينها مخصصا “للتشليح والسطو”. اوقفنا الحاجر، فدب الرعب في مفاصل كل من كان في السيارة، خاصة عندما اطلع المسلح برأسه من نافذة السائق ليتفحص من فيها، الى حد ان رأس اقترب من رأسي كثيرا بعد ان لامس صدر “اديب”، وفجأة اختفى الرأس ومعه الرجل المسلح، ولم اسمع بعدها سوى طقطقة عظام واصوات طلقات نارية واصوات النسوة في السيارة وهي تطلب من اديب ان يتحرك بسرعة بعيدا عن الموقع حتى لا نصاب بأذى.

الوجوم والخوف ساد داخل السيارة وهي تجهد في شق طريقها صعودا، ولم يكسرها سوى تعليق اديب الذي كان ناشطا حينها في “التنظيم الشعبي اللبناني” وعلى دراية بالنقاط العسكرية، حين قال ان احد الفصائل الفلسطينية لديه موقع على بعد مئات الامتار من المكان الذي كان فيها هذا الحاجز، ما يعني ان هؤلاء كان قصدهم السرق والسطو والحمد لله اننا نجونا منهم بفعل مجهول قدر له ان يمر من المكان ولم يلحظ وجود مسلحين في الشارع فقام بصدم المسلح الذي اوقف سيارتنا ولا شك انه تسبب في قتله.

وفي جبشيت، وبعد ان هدأت المخاوف، بدأت والدتي بمراجعة ما حصلت عليه من معلومات عن والدي الغائب منذ اكثر من شهر ونصف الشهر. فاذا بها تصل الى نتيجة واحدة وهي انه عالق في العاصمة المصرية القاهرة وهو وصديقه الدكتور نجيب عيسى وليس اكثر.

بعد مرور شهرين على غيابه، وكانت قد بدأت تنال على المنزل بعض الاخبار عبر اصدقاء كانوا يعرفون طبيعة المهمة التي سافر من اجلها، بعد مضي شهرين، واذا به يصل الى جبشيت ويصعد الطريق المؤدي من الساحة باتجاه منزله، تغمره السعادة والبسمة، اولا لانه عاد وثانيا لانه نجح في المهمة التي تصدى لها والتي لم افقه منها شيئا حتى ذلك الحين.

بعد استراحة يوم واحد في المنزل وسط العائلة، وجدته يقف اسفل درج المنزل، يعدل جبته ويفتش في جيوبها عن شيء ما ولا يجده، اعاد الكرة ولا نتيجة، كنت حينها اجلس على الارض اسفل قدميه، فانظر اليه شاهقا وقد زادته العمة التي يعتمرها امتدادا الى عنان السماء. صعد الى المنزل من جديد، ثم عاد الى المكان الذي كان يقف فيه، صاح باعلى صوته، يا ام حسن هل وجدتي لي “مغلفا” صغيرا فيه بعض القطع الذهبية، فانا لا اجده؟ فجاء الجواب بالنفي؛ فما كان منه الا ان استرجع وقال هي امانة حملتها من صديق لاهله، ولا بد لي ان اعوض عنها.

لم تمض سوى ايام، حتى بدأ المنزل في جبشيت يشهد حركة غير عادية، اناس كثر يروحون ويأتون، اوراق وجداول لاشخاص وقرى مختلفة تتناثر على ارضية غرفة الاستقبال المفروشة بـ”الطراريح”، يتناوب عليها اشخاص اعرف بعضهم واكثرهم لا اعرفه. كانوا يعملون على تنظيم عملية استلام موسم الدخان الذي تراكم لمدة سنتين في منازل المزارعين في كل لبنان، على ان تستلمه ادارة حصر التبغ والتنباك “الريجي” الرسمية ضمن آلية لم افهمها بين هذه الادارة والدولة التي قررت شراء التبغ وكانت يومها العراق.

واذكر ان الطابق السفلي من منزل جارنا رضا حرب، والذي كان معروفا باسم “المستودع” وكانت تتم فيه سابقا عملية “شك وتعليق وتدنيك الدخان” على غرار الغرفة الكبيرة التي بناها عم والدي السيد داوود، وكان يدخلها “مفتشو الدخان” ليتحول المنزل الى خلية من الرعب والخدمة من ولهذا المفتش الذي ترتبط بقراراته مصير الموسم بالكامل. تحول هذا الطابق السفلي – المستودع- الى خلية نحل، تأتية سيارات الحمل والتراكتورات محملة بـ”ادناك – جمع دنك” الدخان من القرى المجاورة للكشف عليها واستلامها من موظفي الريجي. وكنت انا وبنات عمي داوود نراقب المشهد من على سطح منرلهم المطل والمشرف على المستودع.

يومها عرفت بان السفر والغياب لوالدي الذي طال لمدة شهرين انتهى في بغداد عاصمة العراق، وان رحلته للبحث عن جهة تشتري محاصيل التبغ في لبنان لاقت اذانا صاغية في العراق الذي قرر ان يشتري المحصول المتراكم لعامين في منازل الفلاحين. ورأيت حينها طعم الفرح في عيني والدي وهو يشاهد فرح الفلاحين وقد انعقدت على وجوههم مواعد الامل بالوفاء بوعودهم التي قطعوها لاولادهم بعد تصريف المواسم المتكدسة.

حسن حايك؛ الاسم الذي لا يبارح

من الاسماء التي لم تغادر ذاكرتي الطفولية، كان اسم حسن حايك، ابن قرية كفرتبنيت المحاذية لقرية جدي لامي في النبطية الفوقا والمحاذية لحي المنزلة فيها حيث يقع منزله.

اذكر انني كنت في الصف الاول ثانوي عام 1981 عندما تعرفت لزميل شقيقتاي في مدرسة الاخاء اللبناني في جبشيت والتي كانت على مرمى حجر من مبنى الثانوية الرسمية في البلدة، واسمه احمد حايك ويصغرني على الاقل بسنتين. كانت الشقاوة تتجمع في عينيه ومازالت ولا زالت. اغرتني بان اقترب منه لانها تضارع شقاوة مكبلة لدي منع من بروزها خوفي من سطوة والدي حتى ولو كان بعيدا وان لم تصل الى مسامعه، وقد كان الكثير منها يصل الى مسامعه، فاعاقب وشركائي في الجرم على حد سواء.

وعندما قلت له ان اسما من عائلته اعرفه ولم اره، سألني احمد ومن هو، قلت له “حسن حايك” شهيد انتفاضة مزارعي التبغ، قال وقد علت شفتاه ابتسامة عريضة ولف رأسه قليلا الى الاعلى رافعا يده اليمنى “ايه، عمي”. فاعدت عليه السؤال لمزيد من التأكيد، فاعاد الكرة وبالاسلوب العفوي نفسه الذي لم يفارقه حتى الان.

منذ تلك الساعة اصبح لعلاقتي باحمد وعائلته بعد اخر، وفي اول فرصة للتهرب من رقابة والدي، “امتطيت” سيارته واتجهت فيها الى كفرتبنيت قاصدا منزل احمد. وهناك طلبت منه ان يأخذني الى منزل عمه “حسن” لاعترف على زوجته واولاده.

ام محمد زوجة حسن حايك، كانت جالسة على “المصطبة” امام منزلها وحولها عدد من بناتها، ثلاثة منهن على ما اتذكر، كانت تفرط كوما من عروق “الملوخية” التي تزرعها امام منزلها. اخبرها احمد انني ابن السيد هاني، اصرت على الوقوف للسلام، رجوتها وجلست بالقرب منها قاطعا عليها عناء “تجليس” ظهرها الحاني. واخذنا نتحدث عن احوالها وهل مازالت تزرع الدخان، وهي تسألني عن والدي وعن اخباره وماذا يفعل.

في مساء ذلك اليوم، تسللت الى القرب منه، في صالون البيت حيث يجلس للقراءة والكتابة، اخبرته بانني قمت بزيارة عائلة حسن حايك في منزلها، فالتفت اليّ بكله، وراح يسألني عن احوالهم وماذا يفعلون، ثم ادار شريط ذاكرته وكيف حصلت انتفاضة مزارعي التبغ وكيف وقع تطورت الامور مع القوى الامنية والتي ادت الى سقوط حسن حايك شهيدا في التظاهرة بالقرب من مبنى الريجي. وتجمعت في اطراف عينه دمعة حبيسة وحسرة لان الاحزاب السياسية عملت على مصادرة هذه الانتفاضة وشهدائها وحولتهم الى رصيد يضاف ارصدة صادرتها وتعمل على مصادرتها.

اخبرتني ام محمد انها وبعد استشهاد زوجها، الذي جاء الى النبطية في ذلك اليوم قادما من قرية كوثرية السياد حيث كان قد نقل “الطرش – من ماعز وبقر- ” لقضاء فصل الشتاء قريبا من الساحل، ليشتري دواء لاحدى بناته. وعندما وصل الى النبطية، التقى بجموع اهله من كفرتبنيت الذين ساروا في مظاهرة مطلبية لوقف الحيف والظلم الذي تمارسه الريجي بحقهم، فالتحق بهم ليسقط شهيدا.

وتقول ام محمد انه وبعد ان هدأت الامور، بدأت تتكشف الفاجعة التي تواجهها. فقد رحل حسن وترك لها سبعة اطفال، صبي واحد وستة بنات، ورخصة دخان لا تتعدى الدونمين، وبعض من المواشي. كيف لها ان توفر لهم سبل العيش الكريم وتحفظ كرامتهم. وتتذكر لتقول لي ان “موسى شعيب” جاءه في احد الايام بايعاز من زميله في انتفاضة التبغ السيد هاني ليخبرها انه وفر لها فرصة عمل تسد جانبا من احتياجات عائلتها، وان تكون موظفة في مكتب حزب البعث الذي تولى لاحقا قيادته على الساحة اللبنانية الى حين اغتياله.

والى جانب عملها في هذا المكتب في النبطية، قامت بزراعة الحقل الصغير امام منزلها بزراعات موسمية مثل الملوخية وغيرها، تدر عليها بعضا من المال تسد فيه العجز المالي في اعالة اسرتها.

وتكفل موسى شعيب بتعليم بناتها الجامعي، الى حد انه وفر لاثنتين منهما منحة دراسية في العراق، واحدة منهما انتهت دراستها اما الاخرى ففضلت العودة بعد مرور سنة، لتعود وتلتحق بالعمل في مؤسسات الامام الصدر في صور.

ولاحقا انتسبت بناتها الاخريات الى مؤسسات الامام الصدر في صور حيث تعلمن وعملن وتحولن الى شريكات لوالدتهن في اعباء المنزل ورعاية اخوهم محمد الصغير.

وتتذكر فاطمة انها وشقيقتها ذهبتا الى بيروت لتعلم اللغة الانكليزية في “معهد الراشدين” وهناك تعرفتا على ناشطين من اليسار اللبناني، وخلال الحديث عن انتفاضة التبغ وشهدائها، صدمتا بحجم التضليل الحزبي الذي اكتشفتاه، بان احد الاحزاب اليسارية قد اقام لهما ولاخواتهما معملا للخياطة تقدمة من الحزب ووفاء للشهيد المناضل، وان الحزب وقيادته تقوم دوريا بزيارة العائلة وتقف على احتياجاتها وتقدم لها الدعم والمساعدة.

fahs.hassan@gmail.com