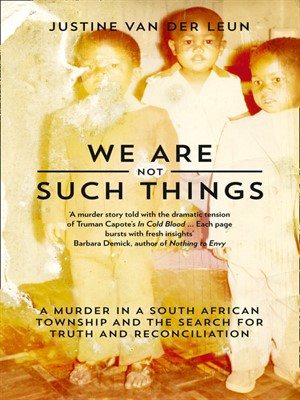

العنوان هو ترجمة اجتهادية مني لعبارة (We are not such things) وهي عنوان كتاب صدر نهاية شهر يونيو الماضي لكاتبة أمريكية متزوجة من مواطن جنوب أفريقي وتعيش في جوهانسبرج اسمها جستين فان دير ليون.

الكتاب يحكي قصة حقيقية عن الناشطة الأمريكية إيمي بييل خريجة ستانفورد التي ذهبت إلى جنوب أفريقيا للمساهمة في إلغاء نظام الفصل العنصري وتدريب المواطنين السود على آليات الانتخاب لتجهيزهم للمشاركة في أول انتخابات شاملة في البلاد وانتهى بها الأمر مقتولة على أيدي من تدافع عنهم وهي في السادسة والعشرين من عمرها.

عام ١٩٩٣، أي قبل عام من تحقق حلمها، خرجت إيمي من المناطق الآمنة إلى أحد الأحياء التي تسيطر عليها العصابات لتوصيل اثنتين من زميلاتها السود، ولم يشفع لها وجودهما في سيارتها، ولا صيحاتهما المستجدية وهما تؤكدان (إنها مع قضيتنا، إنها تدعمنا) بل كانت بشرتها البيضاء كافية ليعترضها مجموعة من المراهقين المجندين في إحدى العصابات وينهالوا عليها طعناً بالسكاكين ورمياً بالحجارة حتى فارقت الحياة، بينما كُسرت ذراع إحدى زميلاتها وهي تحاول الدفاع عنها.

تحكي المؤلفة كيف تم القبض على ثمانية مراهقين وأحيل أربعة منهم للمحاكمة وتم الحكم عليهم بالسجن ثمانية عشر عاماً. بعد أن تم إلغاء قانون الفصل العنصري وتشكلت لجنة برئاسة مانديلا لمراجعة الأحكام التي تستدعي إعادة النظر، استمعت اللجنة إلى المتهمين الذين أكدوا أن دافعهم كان سياسياً (كونها بيضاء تمثل الأقلية التي تضطهد الأغلبية السوداء)، كما استمعت إلى والدي إيمي الذين أكدا أنهما يوافقان على ما تراه اللجنة دون تحفظ، وهكذا حصل الأربعة على العفو وأطلق سراحهم.

اثنان من الأربعة الذين قتلوا إيمي يعملان اليوم في مؤسسة خيرية أنشأها والداها لمساعدة الفقراء في جنوب أفريقيا، وأحدهما هو قائل العبارة التي استخدمتها المؤلفة عنواناً للكتاب.

خلال المحاكمة، كان دفاع المتهمين يدفع بأن الجريمة ارتكبت لدوافع سياسية وليست شخصية، فرد ممثل الادعاء بأن الجريمة تمثل الطبيعة الوحشية للمجرمين ولا علاقة لها بالاضطهاد والأقلية البيضاء التي تمارسه، واصفاً القتلة بأنهم مثل أسماك القرش تتجمع عندما تشم رائحة الدماء وتبدأ بافتراس ضحيتها. وهنا أجابه المتهم الذي يعمل حالياً في مؤسسة إيمي بييل (We are not such things).

ما شد انتباهي للكتاب والقصة التي يحكيها كمية التشابه (والتناقض في آن واحد) مع واقع سورية اليوم.

منذ انقلاب ١٩٧٠ تحكم الأقلية العلوية ممثلة يحافظ الأسد وابنه بشار أكثرية الشعب السوري التي تنتمي إلى طوائف نتعددة أكثرها السنة. وقد عانى السوريون الأمرين من ضباط المخابرات والجيش والذين كان معظمهم (أو معظم المتنفذين منهم على الأقل) ينتمون إلى طائفة الرئيس.

وبعد انطلاق الثورة السورية عمل النظام بشكل ممنهج على تخويف الأقليات عموماً، وحاضنته العلوية خصوصاً، من المحيط السني الذي يتربص بهم، وبدأنا نسمع عن حوادث تمثيل بالجثث من محسوبين على الثورة، كانوا إلى وقت قصير من حثالة المجرمين الذين أطلقهم النظام من سجونه ليعيثوا في الأرض فساداً، بالتوازي مع جرائم تعذيب وانتهاكات فظيعة يقوم بها جنود النظام الطائفيون لزيادة الاحتقان والحقد لدى المكون السني، وصولاً إلى الحالة المثالية بالنسبة للنظام المجرم، حالة (إما نحن أو هم) مع استغلال الهمج المتسترين برداء فتاوى الإجرام وحوادث قطع الرؤوس والصلب لتأكيد المخاوف التي زرعها في نفوس الأقليات.

منذ بدأت ملامح تطويل عمر الأزمة والتآمر العالمي على الشعب السوري تتضح في الأفق، بعد حوالي سنة من القتل الممنهج والصمت العالمي المخزي، دارت حوارات كثيرة بين الناشطين حول ضرورة إصدار منهج واضح للتعامل مع الأقليات وشكل نظام الحكم الذي يطمح الثوار في الوصول إليه، لكن تفتت القوى الثورية وحالة عدم الثقة المسيطرة على التكتلات منعت الوصول إلى ميثاق جامع متفق عليه، رغم وجود بيانات متفرقة من مختلف الأحزاب والجبهات.

واليوم، تبدو الحاجة إلى هذا الميثاق أكبر وأهم، لكنها كذلك أصعب في التطبيق، حيث تبدو فكرة (التسامح) ونسيان جرائم السنوات الخمس الماضية فكرة مثالية أقرب للخيال منها إلى الواقع، لكنها تبقى ضرورة لا يمكن لسورية أن تستمر بدونها.

والسؤال الذي يبقى دون إجابة: هل هناك بين المعارضين السوريين من يملك الشجاعة الكافية، وإنكار الذات الكبير، ليطرح هذا المقترح مواجهاً سيلاً من اتهامات العمالة وخيانة دم الشهداء، ومتحملاً كمية الشتائم الهائلة التي ستنهال عليه من المثقفين قبل العوام، ومن العلمانيين قبل الإسلاميين في سبيل الوصول إلى سورية موحدة تصلح للعيش الإنساني؟

قالها القاتل الجنوب أفريقي: لسنا كذلك.. لسنا وحوشاً، فمن السوري الذي سيقولها؟