ها هو قد أصبح اليوم في السابعة والسبعين. ليس من الاستثنائي أن يعيش الإنسان حتى السابعة والسبعين، ولكن الحياة التي كانت كريمة معه، ومعنا، ضنّت عليه، وعلينا، بما لا يدخل في باب الاستثنائي، وانسحبت من جسده قبل عشر سنوات. وعلى مدار كل تلك السنوات، أفكرّ في الثالث عشر من آذار من كل عام: ماذا يليق بمحمود درويش في مثل هذا اليوم، وأتفادى كمن يهرب من أفعى حتى مجرّد التفكير في مَنْ يقفون على كتفيه، اليوم، لتبدو قاماتهم أطول.

يليق به في غيابه ما كان لائقاً في حضوره. ولن يتأتى لأمر كهذا أن يتجلى في كلام ما لم يكن شخصياً تماماً، وكما كان دائماً، التفكير بصوت مرتفع، وتبادل للأفكار، يتجاوز الشخصي إلى العام. لم يكن مفتوناً بصورته في المرآة، ولا كانت تفاصيل حياته اليومية، والشخصية، تبدو وكأنها ظاهرة استثنائية في نظام الكون. كان رهينة جوع دائم إلى المعرفة، يطارد الأفكار، والأخبار لعل فيها ما يضيء شيئاً في مكان ما من المخيّلة، أو يفتح نافذة مُغلقة.

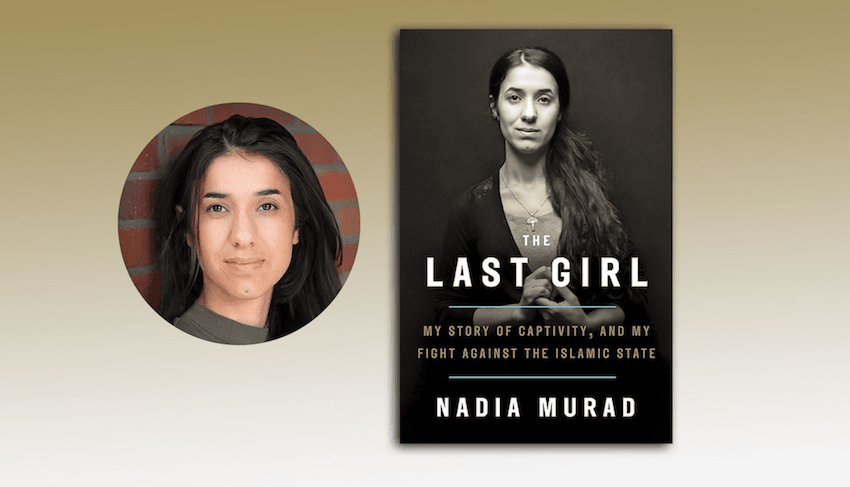

لذا، أفكّرُ، اليوم، ربما التقينا في الصباح، أو سنلتقي هذا المساء، على كأس من النبيذ، لن يتوقف طويلاً أمام “كل عام وأنت بخير“، بل سيقفز إلى خبر في الجريدة، أو يستل من جعبة لا تنضب مفارقة تستدعي التأمل. وليس في ذهني، اليوم، أبعد من كتاب بعنوان “آخر البنات“ فرغت منه ليلة أمس. سأقص عليه ما قرأت، فلا يليق بيوم كهذا أكثر مما كان لائقاً في يوم مضى.

صدر الكتاب قبل أشهر قليلة، بالإنكليزية، صاحبته امرأة يزيدية (أقول: لا أفهم لماذا يسموّنهم أيزيديين هذه الأيام) اسمها نادية مراد، احتلّ الدواعش قريتها في العام 2014، كانت يومها في الحادية والعشرين من العمر، وسبوها، مع كل نساء القرية، بعدما قتلوا البالغين من الذكور، وبينهم ستة من إخوتها وأقاربها.

أقول: لو كان الأمر بيدي لجعلت من الكتاب، بعد ترجمته وتوزيع ملايين النسخ منه، جزءاً من المقرر الدراسي في المدارس الثانوية والجامعات.

يُعدّل وضع نظارته: لماذا؟

أقول: لتدريب الأولاد والبنات في بلادنا على الكراهية. يعرف، كعادته، أن الذهاب إلى حد أقصى يعني أن ثمة محاولة لبلورة مرافعة منطقية من نوع ما. فلا أحد، على الأقل، في أوساطنا، يتكلّم عن تدريب الناس على الكراهية. لذا، الكراهية، في سياق كهذا، تعني إنشاء حاجز، بالمعنى النفسي، وحتى الإنساني، بيننا وبين أشخاص يعتقدون أن معتقداتهم الدينية تبرر استعباد الآخرين وقتلهم.

ولن يكتمل أمر كهذا دون الاجتهاد في تحويل موضوع الضمير، والأخلاق، إلى جزء من الهم الثقافي العام. سنجد، دائماً، من يتكلّم عن الضمير والأخلاق، في العالم العربي، وكأنها من حواضر البيت. وهذا ليس صحيحاً. ففي عالم أنجب داعش، بكل تسمياتها ورايتها وألوان طيفها، ينبغي النظر إلى وجود هؤلاء كدليل على مرض الضمير والأخلاق.

كانوا، مثلاً، يتداولون نادية مراد كبضاعة عمرها الافتراضي لا يزيد على أسبوع من الزمن، لتنتقل من بيت إلى آخر، ومن مالك إلى آخر، بالبيع والشراء، أو بوصفها هدية، وإذا عَصَت وهبها المالك للحرّاس ليتداول عليها أكثر من شخص في يوم واحد كنوع من العقاب. وقد أحضروا لها أدوات الزينة والمكياج، والثياب الفاضحة، وأجبروها على النطق بالشهادتين. ولم يبدِ أحد من هؤلاء أدنى قدر من الشفقة.

أقول: في حكاية نادية مراد فنتازيا جنسية يبدو فيها حتى « الماركيز دوساد » مجرّد صبي قهوة في حضرة كبار المعلّمين. فالمذكور كان يلعب بالعلاقة بين اللذة والألم، أما هؤلاء فكانوا يلعبون بالعلاقة بين المُقدّس والعنف، إلى حد تبدو معه الفنتازيا الذكورية، في أكثر تجلياتها عدوانية، نوعاً من العبادة. وقعت أشياء كهذه، في أربعة أركان الأرض، على مدار قرون. ومع ذلك، في كل عودة للمكبوت إلى السطح، وخروجه من الكهف، ما يبرر الحجرَ الصحي، بالمعنى الثقافي على الأقل، وهذا ما لم تكفّ شعوب وحضارات مختلفة عن عمله، وما يفرض نفسه على عالم العرب اليوم.

هل تعرف؟ أكثر المشاهد في حكاية نادية مراد إيلاماً كان صراخ البنات اليزيديات في مركز بيع السبايا في الموصل. كان صراخهن يدوي في الحي كله، وكان الجيران يسمعونهن، بالتأكيد، ولكنها تصف كيف كان هؤلاء يجلسون في بيوتهم، ويُعدّون العشاء لأطفالهم، وكأن الصراخ يأتي من كوكب آخر. في كل الروايات عن « الهولوكوست » يتكلّم الناجون كيف كانوا يُساقون في الشوارع، على مرأى من الناس، إلى قطارات الموت، وكانت حياة الناس طبيعية تماماً، وحتى الجيران كانوا يرمقون من كانوا قبل قليل جيرانهم بحيادية وبرود.

وثمة مسألة إضافية: كوننا ضحايا يستدعى حساسية أكبر إزاء الضحايا الآخرين، لا التمركز المرضي على فكرة الضحية، ولا الخوف على فقدان أولويتها ومكانتها في ضمير العالم، أو حتى ابتزاز العالم بها كما يفعل الإسرائيليون. بهذا المعنى تتضح أكثر دلالة الحرص على تحويل كتاب “آخر البنات“ إلى جزء من المقرر الدراسي، وإلى مُحرّض على الكراهية.

وفي هذا المعنى، أيضاً، ما يشبه اعتذاراً لنادية مراد، وكل اليزيديات واليزيديين، الذين رفضوا التنازل عن هويتهم الدينية والثقافية، ودفعوا ثمناً مُروّعاً. ولو كان الأمر بيدي لفازت نادية مُراد بجائزة تحمل اسمك يا محمود.

هل أطلتُ عليك؟ لا أجد في ذهني غير هذا اليوم. وكأنه ينطق الآن: سلّم على نادية مراد، وأخواتها. قل لها: من فلسطين يُسلّم عليك محمود. الفلسطيني يزيديٌ، أيضاً.

khaderhas1@hotmail.com