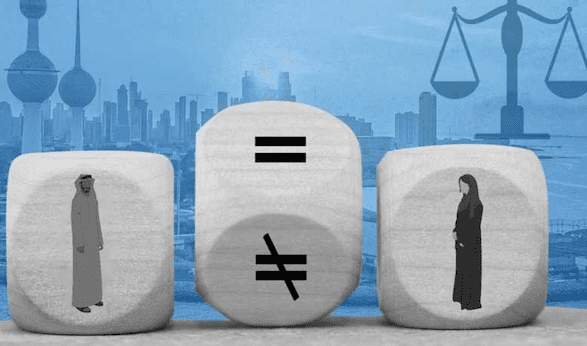

(الكاريكاتير من “القبس” الكويتية)

*

لا يجب أن تمر الإقتراحات بقوانين أو المشاريع بقوانين التي يقدمها النواب الإسلاميون في مجلس الأمة الكويتي، والتي تحتوي على دعوة صريحة للتمييز ضد المرأة، مرور الكرام!

ومسؤولية كل من يرفض أن تتراجع الديمقراطية الكويتية أكثر مما هي متراجعة الآن، وكل من يحرص على دعم مفهوم المساواة واحترام حقوق الإنسان، أن يسجل اعتراضه عليها، وأن يسعى لعرقلتها، وأن ينتقد الخطاب الديني الماضوي العنصري الذي يقف خلف تلك الإقتراحات والمشاريع.

فالمرأة، وفق القائمين على هذه القوانين والمشاريع، مواطنة من الدرجة الثانية، ويجب أن تخضع لهيمنة الرجل ولوصاية التاريخ الذكوري، ويُفضّل أن تُعطى بعض المناصب لغير الكويتي الذكر على أن تُعطى للأنثى الكويتية. ينبني كل هذا الانتهاك والتمييز على فكرة عدم كفاءة المرأة شرعا، وعدم مواءمة مناصب معينة مع قدراتها الجسمانية والذهنية والعاطفية.

والسؤال المفترض أن يُطرح هنا هو: لماذا يجب الوقوف في وجه مثل تلك الاقتراحات والمشاريع بقوانين؟

أحد ركائز الحياة الراهنة تستند إلى احترام الحقوق والحريات والأخلاق الحديثة، والتي تختلف مع ركائز الحياة القديمة ومع طبيعة ما كان معمولا به ثقافيا واجتماعيا وأخلاقيا، خاصة ما يتعلق منه بوضع المرأة، إذْ كانت تلك الحياة خاضعة لمجموعة من الأعراف والعادات والقوانين التي تستنقص من المرأة وفق ما نعتقد اليوم.

واختلاف الثقافات عامل مهم في إدراك أنّ ما كان سائدا في الماضي من وضع ثقافي واجتماعي وأخلاقي يخص المرأة وينتقص من حقوقها، بل وينتقص من وضع الإنسان بشكل عام، لا يصلح أن يسود اليوم. وأي مسعى لطرحه وسيادته راهناً باسم الدفاع عن المشروع الديني سيكرّس الاستبداد الذكوري الذي قد يؤدي لا محالة إلى تهديد السلم الاجتماعي. وذلك من شأنه أن يلعب دورا بارزا في تقسيم المجتمع، ثم في فرض التمييز بين أفراده، ما يعني انتهاك حقوق أكثر من نصفه.

إنّ الديمقراطية لا يمكن أن تستقيم مع مثل تلك الاقتراحات والمشاريع بقوانين. فأحد شروط وجود الديمقراطية واستمرارها هو أن تضمن القوانين المنظمة لها الدفاع عن حقوق الأقليات، فما بالك إذا كانت تلك الاقتراحات والمشاريع تنتهك حقوق أكثر من نصف أفراد المجتمع.

لذلك، يبدو أن مقدّمي تلك الإقتراحات والمشاريع لا يريدون ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، ولا ديمقراطية تؤكد على المساواة، ولا مانع لديهم من أن تنتهي آلية اتخاذ القرار إلى دكتاتورية الأغلبية. هم في واقع الأمر لا مانع لديهم من أن يتحول “معيار الأغلبية” إلى إطار مناهض لقيم الحداثة.

وعليه لابد من التأكيد أن الديمقراطية تتعايش مع الرؤى غير الخاضعة لخطوط حمراء دينية ماضوية وغير الخاضعة للماورائية، وتنظّم الأمور التي لا تعتبر نهائية التفسير، ومن ثَمّ لا يجب أن تتعايش مع المشاريع بقوانين “السماوية” ولا الإقتراحات بقوانين “المقدسة”.

ورغم تغيّر تفسير مفهوم “العدالة” راهنا عمّا كان عليه في الماضي، فإن رأي الأغلبية النيابية لا يجب أن يكون مضرا بروح هذه العدالة، ويجب مواجهة كل اقتراح أو مشروع قانون يناهضها. وبتعارض قرار الأغلبية مع كل ما ذُكِر، فسيفضي ذلك إلى اعتبار هذا القرار ممثّلا للأغلبية فقط وليس ممثلا للديموقراطية. أو بعبارة أخرى، سيناهض القرار الديمقراطية ولو جاء عن طريق آلية الديمقراطية، الأمر الذي يفضي إلى طغيان تعريف “استبداد الأغلبية“.

إن الإستبداد لا يمكن أن يكون شخصا قبل أن يكون فكرة، سواء فكرة دينية أو غير دينية. فيقف وراء كل مستبد، فكرة تنظّر له لممارسة استبداده. لذلك نرى الاستبداد ظاهرا بوضوح في الديمقراطيات التي تتبنى بعض جماعاتها وبعض نوابها (مثل الكويت) مشاريع قوانين مطلقة المحتوى وغير قابلة للنقاش، صادرة عن نصوص نهائية دينية (أو غير دينية) وذي صلة بمسلّمات ومعبّرة عن مشروع حياة يجب الإذعان له حتى لو عفا عليه الزمن.

لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتناع بأن متبني هذه المشاريع يؤمنون بالديمقراطية التعددية التي تحترم الحريات وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات والمرأة والأخلاق الحديثة. أمّا الخطوة التي يمكن أن تسهم في تغيير قناعات هؤلاء تجاه الديمقراطية، فهي أن يعتبروا أفكارهم الدينية نسبية وخطابهم الديني قابل للنقد والتغيير واقتراحاتهم ومشاريعهم البرلمانية تعكس الأفكار البشرية لا الأفكار الماورائية.

كما عليهم أن يعترفوا بالتنوع الفكري قبل السياسي. فالأحداث على الأرض تبرهن بأن رفع شعار الديمقراطية والزعم بقبول التعددية الفكرية من قبلهم هو أحد أمرين: إما جهل بحقيقة الشعار وبصدق ما يزعمون، وإما ضحك على الذقون من أجل تمرير مشاريعهم للسيطرة على الهوية الوطنية وتحويلها في وقت لاحق إلى هوية أصولية.

ما العمل الواجب القيام به لمنع ولادة مثل هذه الإقتراحات والمشاريع بقوانين، أو ظهور مثل هذه المطالب المناهضة لحقوق الإنسان في المجتمع؟

إن أولى الخطوات في هذا الإطار هي أن نعتبرها اقتراحات ومشاريع حاثة على الكراهية والتمييز، ثم أن نسير، في خطوة ثانية، في طريق تجريمها قانونيا سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

فالثقافة التي تسود العالم اليوم هي ثقافة احترام حقوق وكرامة وعزة الإنسان، مرأة كان أو رجلا. والمساواة هي ركن أساسي في هذا الملف. وأي مسعى للحط من كرامة الإنسان هو نوع من أنواع الكراهية ولابد أن يجرّم.