بقلم: جان-باتيست جاكان

وصلت المعلومة بطرق ملتوية إلى الغرب المسيحي في قلب العصور الوسطى. ففي القرن الحادي عشر، صادف “يوسف المؤتمَن”، حاكم مملكة سرقسطة الإسلامية الصغيرة في إسبانيا، وكان هاوياَ للرياضيات، كتاباً بعنوان بسيط: “كتاب المناظر”، وقام بترويج محتواه. ولاحقاً، تُرجمت صفحاته البالغ عددها 1300 صفحة من العربية إلى اللاتينية، ربما في “قرطبة”، ما منحَ مؤلِّفه شهرة واسعة. هذا المؤلِّف هو ابن الهيثم، الذي يُعتبره البعض أبا البصريات الحديثة.

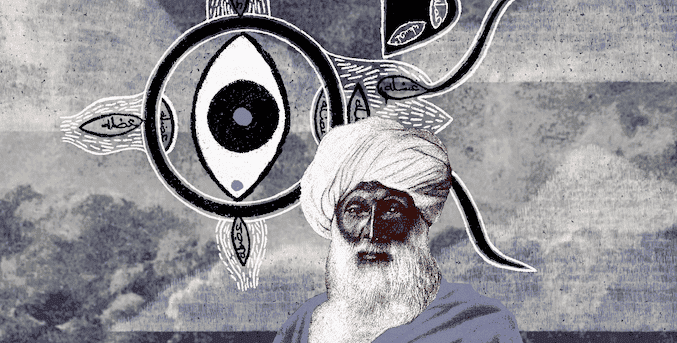

عرفه الغرب باسم الحسن بن الهيثم أو Alhazen، وهو تحوير لاتيني لاسمه. وُلد في البصرة (العراق حالياً) عام 965، وكان رياضياً وفيلسوفاً وفلكياً وفيزيائياً – مع العلم أن مصطلح “الفيزياء” لم يكن مستخدماً آنذاك، بل كان يسمى “الميكانيكا”. كان، كغيره من علماء العالم الإسلامي آنذاك، مُشبَعاً بالثقافة اليونانية. فقد كانت بغداد تعجّ بالعلماء منذ قرن، بدعم من الخليفة المأمون (813-833)، الذي شجع الترجمة والدراسة لكتب بطليموس، وأرخميدس، وأرسطو وغيرهم. في ذلك العصر، كانت الدولة العباسية في أوج مجدها.

راعٍ متقلّب

في القاهرة، سعى الخليفة الحاكم بأمر الله (985-1021)، من الدولة الفاطمية، إلى منافسة بغداد. ففي الإمبراطورية الإسلامية المترامية الأطراف، من سرقسطة إلى سمرقند (في “أوزبكستان” حالياً)، كان التألق العلمي أحد علامات قوة المدن. يقول المؤرخ أحمد جبار، المتخصص في تاريخ العلوم والرياضيات العربية في الغرب الإسلامي: «كل فرصة كانت مناسبة لإقناع شعوب مصر، والشعوب المسلمة عموماً، بأن السلالة الفاطمية الجديدة كانت قادرة على منافسة بغداد السنية في مجال العلوم».

الحاكم بأمر الله، الذي تباينت آراء المؤرخين بشأنه، تولى الحكم وهو في الحادية عشرة من عمره، ورفض الوصاية المفروضة عليه. وعندما بلغ الخامسة عشرة، أمر بقتل معلمه “برجوان” ليستقل بالسلطة. وقد أطلق عليه المؤرخ كريستيان ديكوبير لقب “الخليفة الدموي” في مقال نُشر عام 1985 بمجلة L’Histoire.

استدعى الخليفة ابنَ الهيثم إلى القاهرة في عام 1011. وكان العالم البالغ من العمر 45 عاماً منبهرًا، ليس بأسلوب الخليفة الاستبدادي والمزاجي(إعدامات كثيرة، وتحولات بي اضطهاد اليهود والمسيحيين ورعايتهم) بل برغبته في دعم العلوم. أسس الخليفة دار الحكمة بالقاهرة قبل عام 1010، كمؤسسة رسمية تستقبل العلماء وتضم مكتبة كبيرة للمخطوطات في الفلك والفلسفة، حسب المؤرخ أحمد جبار، الذي يقول أنها «لم تكن مؤسسة تعليمية، بل أقرب إلى أكاديمية علمية».

الجنون بدل الموت

كُلِّف ابن الهيثم بمهمة كبرى: إيجاد وسيلة للسيطرة على فيضانات النيل، التي كانت تضرّ بالمحاصيل الزراعية. لم يترك لنا العالِم وصفاً مباشراً لتلك الرحلة التي قادته حتى شلالات أسوان على بعد 900 كيلومتر جنوب القاهرة، لكن سيرته نُقلت لاحقاً في القرنين 12 و13 من قبل مؤرخين عرب يُعتدّ بمصادرهم.

عند عودته دون حلّ، قرر التظاهر بالجنون بدلاً من مواجهة الخليفة بفشله، ما قد يكلّفه حياته. فتمّ وضعه في السجن، لكنه بقي في أمان، وبدأ خلال تلك الفترة بتأليف كتابه الشهير “كتاب المناظر”. وبعد وفاة الحاكم بأمر الله عام 1021، عاد ابن الهيثم إلى الحياة العامة وسافر، حتى إلى الأندلس، وكرّس نفسه للكتابة حتى وفاته في القاهرة عام 1040.

نُسب إليه أكثر من 150 مؤلفاً في البصريات، الرياضيات، الفلك، التنجيم، وغير ذلك، يتراوح بين بضع صفحات إلى ما يفوق 500 صفحة.

إنجازاته

من أبرز إنجازاته نقده لنظريات بطليموس وأقليدس بشأن حركة الكواكب والضوء، والتي كانت سائدة منذ ألف عام. بيّن أن الضوء والألوان التي نراها هي نتيجة انعكاس الضوء على الأجسام، لا نتيجة إشعاع من العين كما اعتقد أسلافُهُ اليونانيون العِظام. الاستلهام من اليونانيين، لكن مراجعتهم ونقدهم: تلك كانت الطريقة الصحيحة.

نقد المصادر الإغريقية والمنهج التجريبي

يقول المؤرخ البريطاني جيمس بوسكيت James Poskett (جامعة وورويك، بإنكلترا)، مؤلف كتاب «كوبرنيك ونيوتن لم يكونا وحيدين: ما تدين به العلوم الحديثة للمجتمعات غير الأوروبية» (2022): «من هنا بدأ تقليد طويل في العالم الإسلامي، ثم المسيحي لاحقاً، بإضافة تعليقات وانتقادات إلى الترجمات العلمية للنصوص اليونانية».

وضع ابن الهيثم قوانين الانعكاس والانكسار، ولامس تفسير ظاهرة قوس قزح، لكن استغرق الأمر قرنين حتى قدّم العالم الإيراني “الفارسي” إثباتاً رياضياً لذلك. إلى جانب إسهاماته في المعرفة، يُعدّ ابن الهيثم من مؤسسي المنهج التجريبي، ركيزة البحث العلمي. كتب في كتابه الشكوك على بطليموس:

“إن الباحث عن الحقيقة ليس هو من يدرس كتابات القدماء، على حالتها ويضع ثقته فيها، بل هو من يُعلّق إيمانه بهم ويتساءل ما الذي جناه منهم. هو الذي يبحث عن الحجة، ولا يعتمد على أقوال إنسان طبيعته يملأها كل أنواع النقص والقصور. وبالتالي فإن من الواجب على من يحقق في كتابات العلماء، إذا كان البحث عن الحقيقة هدفه، هو أن يستنكر جميع ما يقرأه، ويستخدم عقله حتى النخاع لبحث تلك الأفكار من كل جانب. وعليه أن يتشكك في نتائج دراسته أيضًا، حتى يتجنب الوقوع في أي تحيز أو تساهل”.

إرث ابن الهيثم

استشهد به علماء مثل روجر بيكون (1220-1292) ويوهانس كيبلر (1571-1630)، لقد تباهى الخلفاء والأمراء من تيمبوكتو إلى أكسفورد بمكتبات مليئة بمخطوطات علماء من شتى بقاع الأرض. حتى في الهند، حيث أنشأ الراجا جاي سنغ الثاني في القرن 18 مرصداً فلكياً مذهلاً في جايبور، احتوت مكتبته كتباً بالعربية واللاتينية والفارسية والسنسكريتية – من بينها أعمال ابن الهيثم.

من مفارقات التاريخ العلمي أن الراعي أو الممول غالباً ما يُنسى لصالح من دعمهم. فمع أن الحاكم بأمر الله، الذي بقيت وفاته غير مؤكدة (!!)، أصبح شخصية دينية مقدسة لدى الدروز، إلا أن الخلود في ذاكرة العلم كان من نصيب ابن الهيثم. ومنذ عام 1935، أُطلق اسمه على فوهة قمرية بارزة في الجانب المُضيء من القمر.

موضوع ابن هيثم جميل .. في شبه لمقالتنا فيه نفس المفردات وطريقة التفكير

فاجأني! لم أكن أعرف عنه شيئاً! هذا عالم عربي استثنائي و”إنتي سلفي” (“مضاد للسلفية”). عقليته النقدية تجعل منه عالماً معاصراً: “إن الباحث عن الحقيقة ليس هو من يدرس كتابات القدماء، على حالتها ويضع ثقته فيها، بل هو من يُعلّق إيمانه بهم ويتساءل ما الذي جناه منهم. هو الذي يبحث عن الحجة، ولا يعتمد على أقوال إنسان طبيعته يملأها كل أنواع النقص والقصور. وبالتالي فإن من الواجب على من يحقق في كتابات العلماء، إذا كان البحث عن الحقيقة هدفه، هو أن يستنكر جميع ما يقرأه، ويستخدم عقله حتى النخاع لبحث تلك الأفكار من كل جانب. وعليه أن يتشكك في نتائج دراسته… قراءة المزيد ..

أبحاث ابن الهيثم هي أساس اختراع الكمرات الحديثة